この記事は、デザイナーではないがデザイナーとのやりとりがある、デザイナーだがレンダリングに関しては詳しくない、といった人たちに向けた記事です。基本的な話から、少し専門的な話、発注の上で必要な知識などをまとめています。

3DCGの用語でよく使われる「レンダリング」という言葉。なんとなく使っているかもしれませんが、具体的にどのような仕組みと工程でおこなっているのかをこの記事で理解すれば、デザイナーとのやりとりがよりスムーズになるでしょう!

3Dコンテンツプロジェクト実践ガイド(無料)を配布中!

今まで500件以上の3Dコンテンツプロジェクトを支援させていただいた知見をもとに、重要となるポイントや3Dならではの注意点を35ページのPDF資料にまとめました。3Dコンテンツプロジェクトの手引きとしてお使いください。

レンダリングとは?

レンダリング(rendering)とは、3DCGソフト上でイメージの計算をおこなう工程のことで、マテリアル(質感)、テクスチャ(模様)、ライティング(光源)などの計算、最終イメージ出力のために計算をおこなうプロセスです。

コンピュータプログラムを用いて、画像だけでなく映像や音声などを生成することもできます。

「render」とは「翻訳する」「表現する」という言葉を意味しています。意味の広いレンダリングという言葉を一言であらわすと、「ある情報の形を変えて表現する方法」です。

web系など、さまざまな場面で使われる言葉ですが、この記事においてはコンピュータ内の3次元空間を、2次元の画像(グラフィック)として書き出すという意味として扱っています。

これは、現実世界でのカメラ撮影と似ています。被写体を決め、構図やライティングを考えて撮影する、という工程はレンダリングにも通じるところがあるでしょう。

違うのは、レンダリングはコンピュータ上でおこなうのでとても自由度が高く、現実世界では難しいシチュエーションを簡単に再現することができます。その分レンダリング時間がCPUの処理能力に依存するということが欠点です。

映画『トランスフォーマー』シリーズでは複雑な機械やアクションがあるため、1フレームのレンダリングに288時間かかったこともあるとか。

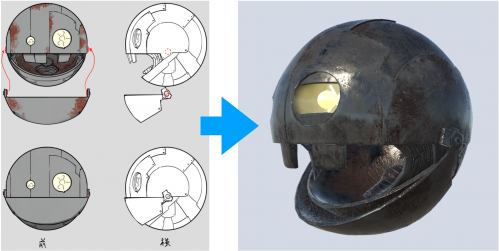

左の画像はモデリングソフトで椅子をモデリングして、レンダリングソフトにインポートした状態です。このままでは素材感や実際に使用するシーンなどのイメージが伝わりにくいです。

そこで、このモデルに木のテクスチャを指定すると、右の画像のように木目がついて素の状態よりもリアルなイメージとなりました。

これはまだ簡易的なレンダリングで、テクスチャの詳細な設定やカメラの位置、アングル、ライティング、マテリアルの調整や背景の有無で、よりリアルなレンダリングをすることができます。

一般的なレンダリングの流れは、

- 簡易レンダリングで欲しいイメージを掴む

- カメラの配置と設定の調整でアングルを決める

- 光源の配置と設定の調整で主役を引き立てる

- マテリアルとテクスチャの設定の調整でリアリティを出す

- 最終的なレンダリング

1〜4の設定とレンダリングを繰り返して、最終的なレンダリングをおこないます。もしレンダリングする3Dデータがない状態であれば、1の前にモデリングという工程が入ります。

レンダリングでは写実的な表現や、現実ではありえない表現など、レンダリングのソフトと種類によってさまざまな表現が可能になります。

少し専門的な話になりますが、レンダリングの種類についても紹介しましょう。

レンダリングの種類

レンダリングの内容や目的に応じて、レンダリングにはさまざまな計算方式の種類があります。それぞれに異なる効果やメリット・デメリットがありますが、基本的にはデザイナーが目的に適した種類でレンダリングをしてくれるでしょう。

しかし、種類による違いを理解していればより要望を伝えやすくなるので、頭にいれておいて損はありません。代表的なものをいくつか紹介します。

レイトレーシング(Ray tracing)

現在もっとも多く使われている計算方式のひとつです。リアリティのある光や陰影、反射を高品質に描画するため、ゲームなどにも使われています。形状数が多く、反射や投下、屈折が多いほどレンダリングに時間がかかりますが、その分リアルな画像を書き出すことができます。

スキャンライン(Scanline rendering)

スクリーンを横1行ごとに分割して、その1行ごとに奥行きを計算・レンダリングする手法です。比較的高速ですが、得られる画像の品質は基本的にレイトレーシングに劣ってしまいます。しかし、テクニック次第では美しい陰影を作ることができ、レイトレーシングよりも高速で実写的な表現をすることも可能です。

Zバッファ法(Z-buffer)

画素(ピクセル)ごとにモデルの奥行きを判定し、カメラから見えない部分を消去するレンダリング方法。アルゴリズムが比較的簡単なため、短時間でレンダリングをすることができます。ただし、透明なマテリアル(材質)を使ったモデルの表現には向いていません。画面全体について一時的に奥行き情報の記憶領域を確保するため、必要なメモリ領域は大きいので注意が必要です。

トゥーンレンダリング(Cel-shading)

こちらはアニメーションなどによく使われる方式です。少し本題から逸れますが、近年使われることが増えているので紹介しましょう。ざっくり説明すると、3Dをあえて2Dっぽく表現する方法です。写実的になってしまいがちな3DCGを、手書きなどでは難しい多彩なアクションの表現に使えることから、作品全編をトゥーンレンダリングで描写する作品も増えています。

興味がある方はさらに調べてみましょう!

画像レンダリングの使い道

画像だけでなく、映像や音声を生成することができるレンダリングですが、画像レンダリングの活用方法は製品画像やアニメーション、開発のうえでのイメージ共有など様々です。

企業の製品カタログにも頻繁に使われており、撮影よりも低コストで、撮影が難しいシチュエーションも再現することができます。

例えば、新発売の車のカタログを作る際に、街中や異国の地を走る画像など、すべてを撮影していると膨大な費用がかかります。そこで、3Dデータを活用して画像をコンピュータ上で作れば、費用も少なく済みます。

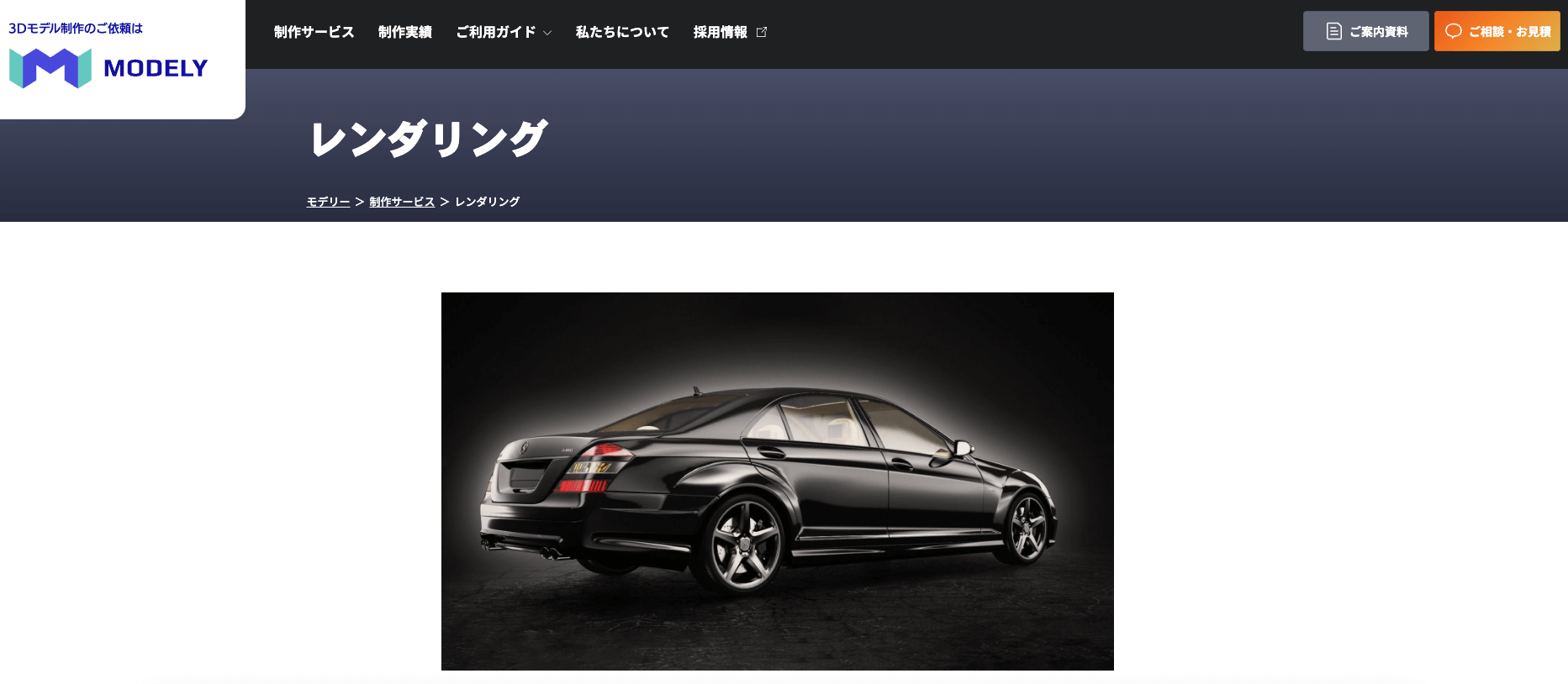

この車の画像も画像レンダリングによって作られたものです。クオリティに関しても、本物と見分けがつかないかそれ以上のものになります。

発注する上で必要な情報や注意すること

画像素材に必要な3Dデータの作成と画像レンダリングを発注する上で、納期や予算、工数などさまざまな注意事項があります。

まず、作成する3Dデータが複雑になるほど納期は延び、予算は増えます。車のようにパーツが多く形状が複雑なものと、パーツが少なく形状が幾何的な家具とでは、車の方が費用がかかります。

修正・訂正は一般的に2回までとしているCG制作会社が多いです。ここの工数が増えることも、費用が増えることを意味します。発注段階でイメージを具体的に持ち、修正内容を具体的に伝えることでやりとりがスムーズになるでしょう。

作成する3Dデータの資料(図面や写真・イラスト)と画像の使い道、こだわりたいポイントなどが詳細に揃っているほど、デザイナーもデータの作成がスムーズになります。

制作事例(モデリーでの対応実績・費用)

運営元のモデリーでは画像素材を制作するために必要な3Dデータの作成と画像レンダリングをおこなっています。

2Dの図面や写真・イラストを元に3Dデータを作成後、レンダリングをおこない高画質のjpegやpngなどの画像データとして納品します。不慣れな場合はどうしても難しい3Dデータの作成を、専任の担当者がワンストップで制作します。

納品する3Dデータや画像は、カタログの商品画像やポスターなどのイメージ画像に利用可能です。イラストや写真では表現できない奥行きを感じるインパクトのあるビジュアルを表現できます。キャラクターやリアルな動物から、炎や電気・水の質感など、エフェクトの作成まで幅広く対応しています!

制作事例と参考価格をいくつか紹介します。

▲車など、複雑な工業製品のデータ作成は8営業日程度で納品を、70000円程度でおこなっています(レンダリング費用含む参考価格)。

▲アクセサリーのような、簡単な工業製品のデータは3営業日程度での納品を、50000円程度でおこなっています(レンダリング費用含む参考価格)。

モデリーのページでは他にも参考価格や制作事例を紹介しています! 費用・スケジュール感などはチャットなどで相談可能! お気軽にご連絡ください。

参照:画像素材用3Dデータ|3Dデータ作成サービスモデリー

出典:3Dアニメーションのレンダリングとは?

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。