3Dキャラクターは、ゲームや映像の世界だけでなく、広告・プロモーション、教育、医療、さらにはメタバースやVTuber活動など、あらゆる分野で活用が進んでいます。

AIやCG技術の進化によって導入のハードルも下がり、企業規模を問わず利用しやすくなりました。

特に、採用ブランディングや若年層への情報発信では、キャラクターを通じた表現が高い効果を発揮します。

本記事では、3Dキャラクター制作の基本工程から市場動向、導入方法までを分かりやすく解説し、効果的に活用するためのポイントを紹介します。

3Dコンテンツプロジェクト実践ガイド(無料)を配布中!

今まで500件以上の3Dコンテンツプロジェクトを支援させていただいた知見をもとに、重要となるポイントや3Dならではの注意点を35ページのPDF資料にまとめました。3Dコンテンツプロジェクトの手引きとしてお使いください。

3Dキャラクターとは?

3Dキャラクターとは、コンピューター上で立体的に造形された人物や動物、オリジナルのキャラクターのことを指します。

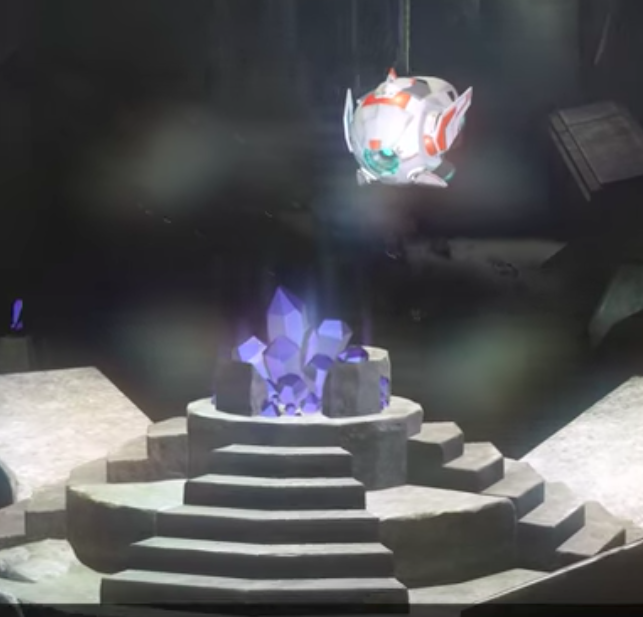

ゲームやアニメーション、メタバースなど幅広い分野で活用されており、近年ますます身近な存在になっています。

人々が3Dキャラクター制作を始める理由は多様ですが、特に増えているのはVRChatのようなバーチャルSNSでの利用や、VTuber活動への応用、さらにMMD用モデルを自作したいといった目的です。

こうしたニーズの拡大が、キャラクターモデリングを始める大きな動機になっているのです。

2Dとの違い

3Dキャラクターと2Dキャラクターには、表現方法や見え方に大きな違いがあります。

| 項目 | 2Dキャラクター | 3Dキャラクター |

|---|---|---|

| 表現方法 | 平面に描かれるイラストやアニメ | コンピュータ上で立体的にモデリング |

| 見え方 | 特定の角度に依存(別角度は描き直し) | 任意の角度から表示可能(カメラ操作で対応) |

| 動きの表現 | コマごとに描画して動きを作る | リグやアニメーションで連続的に動かす |

| リアルさ | 記号的・デザイン的でシンプル | 光や影・質感の計算で立体感を表現 |

| 主な活用分野 | 漫画、アニメ、イラスト | ゲーム、映画、CGアニメ、VR/AR |

まず 2Dキャラクター は、平面上に描かれるイラストやアニメーションで構成されます。

線や色を使って表現されるため、見る方向は固定され、横や斜めからの角度は基本的に描き直さなければなりません。

アニメや漫画でよく使われる手法で、シンプルさやデザイン性の高さが特徴です。

一方、3Dキャラクター はコンピュータ上で立体的にモデリングされるため、あらゆる角度から見られるのが大きな利点です。

キャラクターは奥行きを持ち、カメラの視点を動かすだけで異なる角度を再現できます。

さらに、光や影の計算によってリアルさを演出できるため、ゲームや映画など幅広い分野で活用されています。

つまり、2Dは「平面での表現」に強みがあり、3Dは「立体的な表現と動きの自由さ」に優れているという違いがあります。

3Dキャラクターの活用シーン

3Dキャラクターは、ビジネスやコミュニケーションの現場で幅広く活用されています。

フィギュア制作における3Dモデリングの役割

エンターテインメント業界での3Dモデリング活用

建築・不動産業界における視覚化のツール

製品開発におけるプロトタイプ制作

自動車・航空宇宙業界でのシミュレーション活用

医療分野でのシミュレーションと教育

VR・AR技術との連携による没入体験の向上

教育および研修における活用

ここでは、その中でも特に注目される5つの活用方法を具体例とともに見ていきましょう。

活用シーン①バーチャル接客・営業サポート(リアルタイム対応も可能)

ウェブサイトや店舗において、3Dキャラクターを接客担当として活用できます。

モーションキャプチャ技術を組み合わせれば、リアルタイムで操作できるため、24時間稼働や多言語対応といった柔軟なサービス提供も可能です。

例えば、自動車販売サイトでキャラクターが車種や機能を案内すれば、従来の静的な情報提供とは違った記憶に残る体験を生み出し、人材不足対策にも役立ちます。

活用シーン②メタバース・3D展示会での出展やアバター化

メタバース空間で自社キャラクターをブースの案内役として配置することで、訪問者に強い印象を与えられます。

さらに、社員を3Dアバター化してバーチャル上で営業活動を行えば、場所の制約を超えてビジネス展開が可能です。

たとえば、オンライン展示会においてキャラクターが定期的に登場することで、ブランド体験を強化し、競合との差別化にもつながります。

活用シーン③VTuberとしての配信・イベント出演

自社キャラクターをVTuber化すれば、YouTube配信や展示会、セミナー登壇などをバーチャルで対応できます。

これにより、担当者が顔出しせずに情報発信が可能となり、人件費の削減にもつながります。

また、キャラクターが定期的にライブ配信を行うことで、企業への親近感を醸成でき、ブランディング強化の有効な手段となります。

活用シーン④採用活動や社内広報への活用

会社説明会や採用サイトの動画にキャラクターを登場させると、応募者にとって親しみやすい印象を与えられます。

さらに、新入社員研修や社内制度の紹介などをキャラクターがナビゲートすることで、従業員の理解度やエンゲージメントも高められます。

特に若年層の求職者や社員にとっては、キャラクターを通じた情報伝達は効果的で、採用ブランディングの向上にも貢献します。

活用シーン⑤プロモーションや広告動画への出演

商品紹介やサービス説明に3Dキャラクターを登場させると、映像の印象が強まり、視聴者の記憶に残るPRが可能です。

ナレーションや演出と組み合わせれば、WebCMやTikTok、YouTubeなど幅広い媒体で活用できます。

例えば、アニメ調のキャラクターが特徴をわかりやすく説明することで、若年層を中心に高いエンゲージメントが期待でき、継続的な登場によってブランド認知やファン獲得にもつながります。

3Dキャラクターの市場規模と将来性

3Dキャラクター市場は、ゲームやアニメーションだけでなく、メタバース、バーチャルイベント、SNS広告、VTuber活動など多様な分野で活用が広がり、急速に拡大を続けています。

特にAIを活用したアバターやバーチャルインフルエンサーは、企業のプロモーション手法にも取り入れられ、成長の中心的存在となりつつあります。

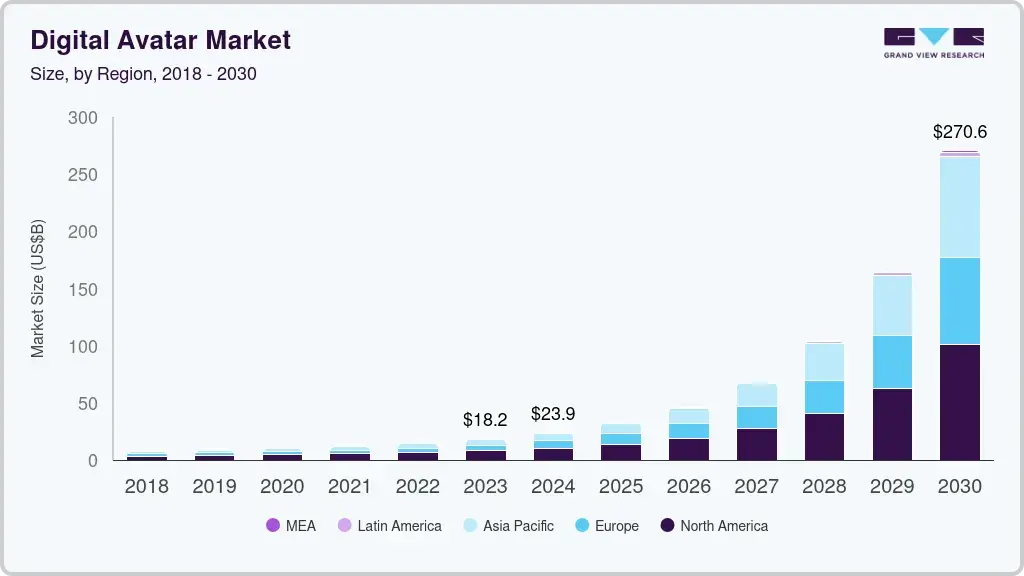

調査会社Grand View Researchのレポートによれば、デジタルアバター市場は2023年時点で約182億ドルに達し、2030年には2,706億ドルに拡大すると予測されています

同様に、Market Research Futureの「Digital Human (AI Avatars) Market」レポートでは、AIアバター市場が2024年に約89億ドル、2035年には1,553億ドルへ成長すると示されています。

さらに、Precedence Researchも同様に、AIアバター市場が2025年の97億ドルから2034年には1,185億ドルへと大幅に成長すると見込んでいます。

これらの調査結果はいずれも、3Dキャラクターが単なるデジタルコンテンツにとどまらず、教育や医療、観光、接客といった実社会の幅広い領域に応用されていく可能性を示しています。

技術の進化によって制作コストが下がり、中小企業や個人でも導入しやすくなったことで、今後は社会基盤の一部として定着していくことが期待されます。

世界で活躍するバーチャルヒューマンの活用方法や事例は、以下記事を合わせて参考にしてください。

3Dキャラクター制作の流れ

3Dキャラクターを完成させるまでには複数の工程があり、それぞれに異なる専門知識と技術が必要となります。

大まかな流れとしては、コンセプトの策定から始まり、モデリング、質感付け(テクスチャリング)、リギング、アニメーションへと進みます。

各ステップでの精度が作品全体のクオリティに直結するため、計画的かつ丁寧な作業が求められます。

フィギュア制作における3Dモデリングの役割

エンターテインメント業界での3Dモデリング活用

建築・不動産業界における視覚化のツール

製品開発におけるプロトタイプ制作

自動車・航空宇宙業界でのシミュレーション活用

医療分野でのシミュレーションと教育

VR・AR技術との連携による没入体験の向上

教育および研修における活用

ここでは、代表的な制作手順を段階ごとに解説します。

ステップ①コンセプト設計

最初に行うのはキャラクターの企画段階です。

キャラクターの外見・性格・役割を明確にし、どのような世界観や用途(ゲーム、映像、VRなど)に登場させるかを設定します。

この段階ではラフスケッチやデザイン画を作成し、シルエットや配色、衣装デザインなどを検討します。

また、動作や表情のイメージも固めておくと、後のアニメーション作業がスムーズになります。

特にチーム制作では、キャラクターを正面・側面・背面など複数の角度から描いた「三面図」や、服装・表情などをまとめた設定資料を共有しておくことが重要です。

これによりアートディレクションの統一が図れ、完成度の高いビジュアルへとつながります。

ステップ②モデリング

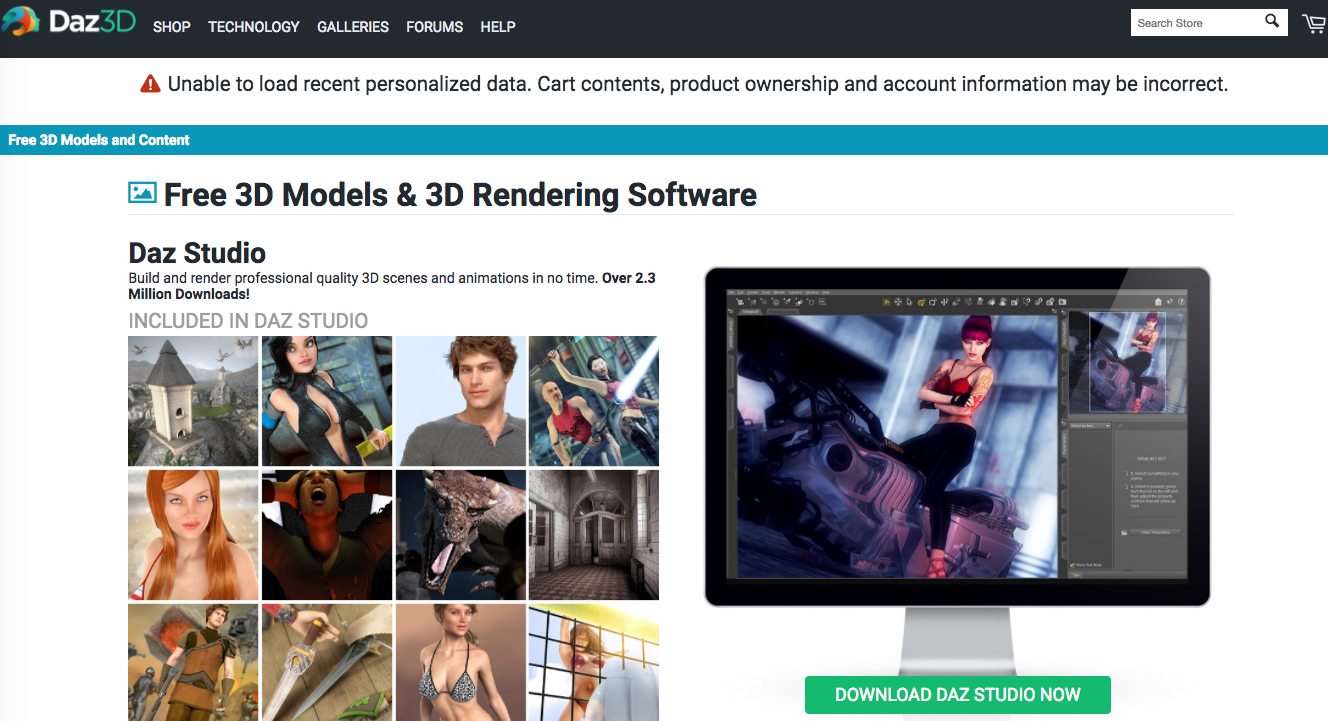

デザインをもとに3Dソフトで立体モデルを構築します。

モデリングには大きく分けて ポリゴンモデリングとスカルプトモデリング の手法があり、前者はゲーム向けの軽量モデル、後者は映画や高解像度のレンダリングに適しています。

この工程では以下の点が特に重要になります。

・ポリゴン数の最適化(用途に応じた軽量化)

・ディテールの表現(顔のパーツや衣装の装飾)

正確でバランスの取れたモデルは、後のテクスチャやアニメーションでの表現力を大きく左右します。

ステップ③UV展開とテクスチャリング

モデルが完成したら、表面に質感を与える準備としてUV展開します。

これはモデルの立体表面を2Dの平面に展開する作業で、後のテクスチャペイントの基盤になります。

テクスチャリングでは、キャラクターの肌、髪、衣装、装飾品に応じたテクスチャを作成します。加えて以下のようなマップも使用されます。

・ノーマルマップ:凹凸を擬似的に表現し、ポリゴン数を増やさずにリアルさを追加

・スペキュラ・ラフネスマップ:光沢や材質感の制御

・サブサーフェススキャタリング:皮膚や半透明素材の質感を再現

高精度なテクスチャは、キャラクターに命を吹き込む大きな要素となります。

ステップ④リギング

リギングはモデルに骨格(ボーン)や制御装置(リグ)を設定する工程です。これにより、関節の曲げ伸ばしや表情の変化を操作できるようになります。

リギングには以下の種類があります。

・フェイシャルリグ:表情筋を模したコントロールで表情を作成

・IK(インバースキネマティクス)/FK(フォワードキネマティクス):手足の自然な動きを制御

正確なリギングができていないと、動きが不自然になり作品の没入感を損ないます。

ステップ⑤アニメーション

リギング後はキャラクターに動きを付けます。

歩行やジャンプといった基本的なモーションから、感情を反映した繊細な表情演技まで幅広く制作されます。

場合によっては モーションキャプチャ を利用してリアルな動きを取り込み、それを調整して使用することもあります。

・タイミングとリズム

・感情表現に合わせた表情変化

自然で表現力のあるアニメーションが、キャラクターに生命感を与えます。

ステップ⑥最終調整(レンダリング・シミュレーション)

最後に、髪や布の揺れ、物理演算を加えてリアルさを強化します。

レンダリング段階では照明設定やシェーダーの調整を行い、最終的なビジュアルを仕上げます。

ゲーム用であればエンジンへのインポート、映像用であれば高品質レンダリングを行い、制作フローが完結します。

3Dキャラクター制作は自作と外注どちらがおすすめ?

3Dキャラクターの制作は、目的や予算によって「自作」か「外注」かを選ぶ必要があります。

自作は学習コストを抑えて試行できる反面、専門的な知識や時間が求められ、クオリティの安定化が難しいのが実情です。

特に商業利用や高い表現力を必要とする場合、プロの水準に到達するには相当な経験が欠かせません。

一方で、外注であれば専門スタジオや実績のあるサービスに依頼できるため、短期間で高品質な成果を得られる可能性が高まります。

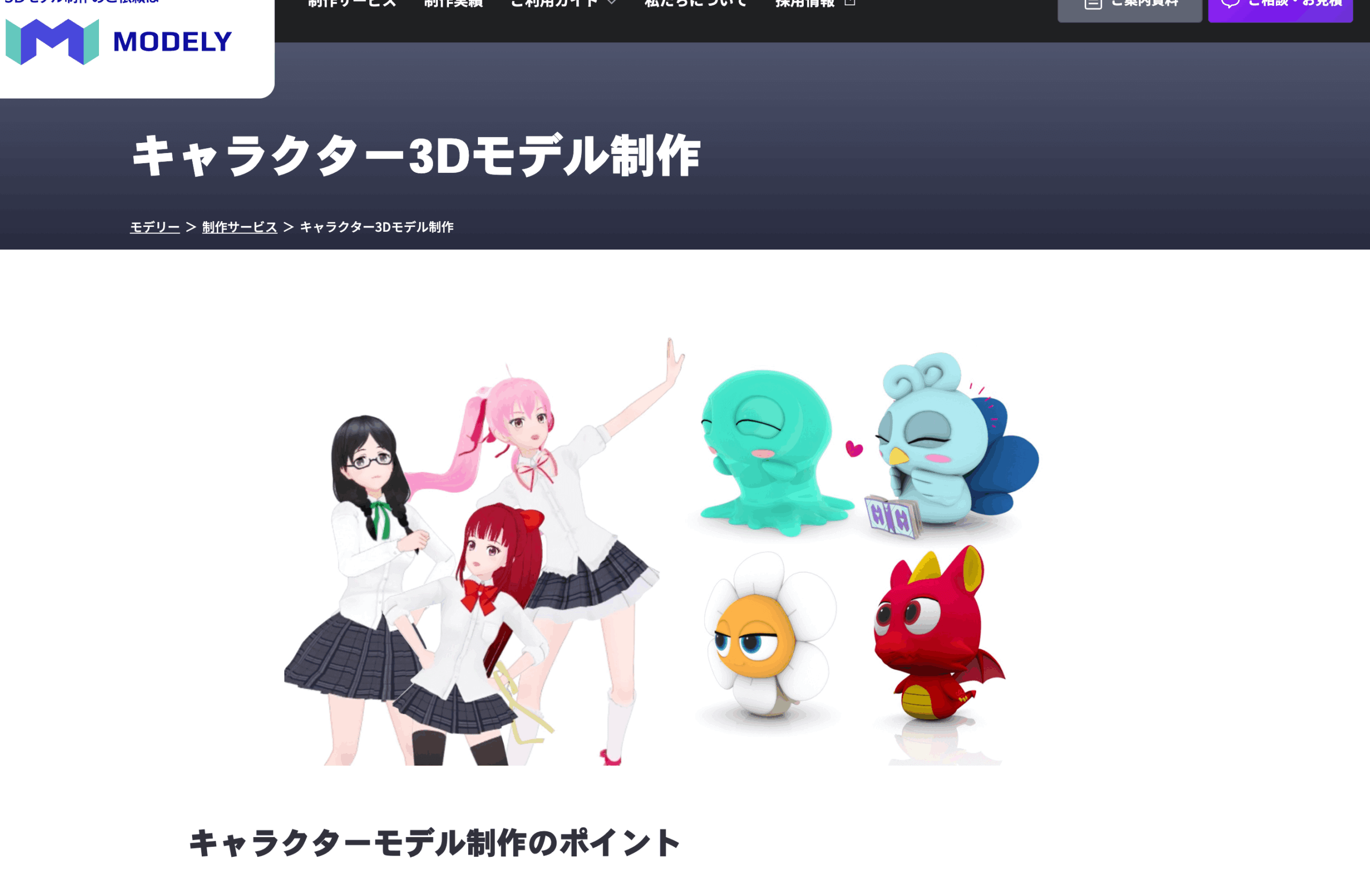

たとえば、モデリーのように大規模イベントや企業案件を多数手掛けた実績を持つサービスであれば、用途に合った最適なキャラクターデザインを提供してくれるため安心です。

制作フローも体系化されており、修正や調整もスムーズに進められる点は大きな利点といえるでしょう。

以下の表では、自作と外注の違いを比較しています。特に「品質」「時間効率」「信頼性」の観点で外注が有利であることが分かります。

3Dキャラクター制作における「自作」と「外注」の比較

| 項目 | 自作 | 外注 |

|---|---|---|

| 品質 | スキルに依存し、完成度にバラつきが出やすい | プロの技術により高品質で安定した成果が得られる |

| 制作時間 | 学習や試行錯誤が必要で時間がかかる | 短期間で納品可能。進行管理も効率的 |

| コスト | 初期費用が安い。ソフト・学習環境に投資が必要 | 一見高額に見えるが、完成度と効率を考慮すると費用対効果が高い |

| 信頼性 | 経験不足によるリスクや修正負担が大きい | 実績豊富なサービスなら商用利用にも安心 |

| 柔軟性 | 自由に作れるが、表現の幅はスキル次第 | 幅広いデザイン提案や専門的な表現に対応可能 |

3Dキャラクターを外注するなら『モデリー』がおすすめ

3DキャラクターやCG制作を外注したいと考えている方におすすめなのが、当社が提供する3Dデータ制作サービス『モデリー』です。

| 会社名 | 株式会社メルタ |

| 設立年度 | 2014年 |

| 対応領域 | ・3Dデータ作成 ・3DCG制作 ・AR ・VR ・3Dアバター ・研究・教育用コンテンツ制作 ・Web技術を組み合わせた3Dシステムの開発など、幅広い用途の3Dモデル制作・コンテンツ開発 |

| おすすめポイント | ・コンテンツ制作の企画段階から相談できる3Dパートナーとして、仕様策定、デザイン、モデリング、開発、運用環境構築までプロジェクトを伴走 ・オンラインストア上の製品のバリエーションをユーザーが自由に切り替え、好きな方向から見られる3Dコンテンツで、製品の魅力をより伝えるサポート |

モデリーでは、日本国内で実績を積んだプロの3Dデザイナーが担当し、高精細かつ安定したクオリティのデータをお届けしています。

また、専門知識を持ったディレクターが初期段階から伴走。ざっくりとしたアイデアでも、具体的なプランへと落とし込める提案力と企画力でサポートします。

制作フローに不安がある場合でも、丁寧に相談できる体制が整っているため、3DCGに詳しくない方でも安心してご依頼いただけます。

・映像、ゲーム、AR/VR etc 幅広い用途に対応

・クイックレスポンス

・経験豊富なプロの3Dデザイナーが制作

・豊富な制作実績

・サポート、サービスが優れている

・各種ゲームエンジンに対応

・様々なDCCツールに対応

モデリーは、以下のようなケースにおすすめです。

・高品質なモデリング、テクスチャリングを求めている

・社内リソースが足りない

・3Dの知識がないが、3Dデータを作ってほしい

・3Dについて企画段階で相談したい

・デジタルツインを作成したい

・ゲームエンジンを使ったプロジェクトを検討している

ゲーム、映像を始め、VTuberやAR/VR他幅広い用途に対応し、最適な3Dデータを作成します。

まとめ

3Dキャラクターは、ゲーム・映像・広告をはじめ、VR/ARや教育分野まで幅広く応用できる強力なコンテンツ資産です。

市場規模は急速に拡大しており、今後は企業活動や日常生活により深く浸透していくことが予測されています。

制作には企画・モデリング・リギング・アニメーションなど多くの工程があり、高度な技術が求められるため、商業利用や高品質を必要とする場合はプロが在籍する専門の制作会社に依頼するのが有効です。

特に「モデリー」は、企画から制作・運用までを一括でサポートできる強みを持ち、豊富な実績と提案力で最適なキャラクターデザインを提供しています。

信頼性の高い3Dパートナーを探している方にとって、最もおすすめできる選択肢といえるでしょう。

3Dコンテンツプロジェクト実践ガイド(無料)を配布中!

今まで500件以上の3Dコンテンツプロジェクトを支援させていただいた知見をもとに、重要となるポイントや3Dならではの注意点を35ページのPDF資料にまとめました。3Dコンテンツプロジェクトの手引きとしてお使いください。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。