ZBrush Core(ズィーブラシ コア)とは、pixsologic社からリリースされている有料ソフトです。CGの知識がなくても簡単に粘土をこねるような感覚で3DCGが作れます。3DCGやデジタルコンテンツには興味があるけど難しそう、直感的に操作できるようなソフトが欲しいという方におすすめです。今回はZBrush Coreで何ができるのか紹介します。

ZBrush Coreで何ができるのか

ZBrush Coreなら3Dに関してまったく知識がなくても3Dデータを作れてしまいます。事実、私も3Dの知識がまったくゼロの状態で始めましたが、操作には困ることはありませんでした。

そしてその作ったデータをさまざまな用途に使用できます。

データの使用例としては、

- 3Dプリンターで出力し、フィギュアなどを作る。

- ゲームなどのキャラクターを作り使用する。

- VRコンテンツなどのアバターを作る。

などが挙げられます。

ZBrush Coreの特徴は、前述した粘土をこねるようなモデリング手法であるスカルプトモデリングが採用されている点です。

スカルプトモデリングの長所は、通常のポリゴンモデリングであれば時間がかかってしまう複雑な有機物を直感的かつ、非常に早く作ることができ、微調整がしやすいです。

一方、短所は、ハイポリゴンモデルになってしまい、ポリゴンの流れなどを考慮したポリゴン割りで作成できないため、アニメーションなどの動きを付ける3Dデータは作成できません。

そのため、3Dプリントするフィギュアなど動かないデータの制作に特に向いています。 アニメーション用の3Dデータとして使用する場合、Zbrush Coreでモデリングしたデータの細かな凹凸情報は、ノーマルマップとして書き出し、ローポリゴンデータに変換してからテクスチャーマップとして付与するのが一般的です。

どうやって使うの?

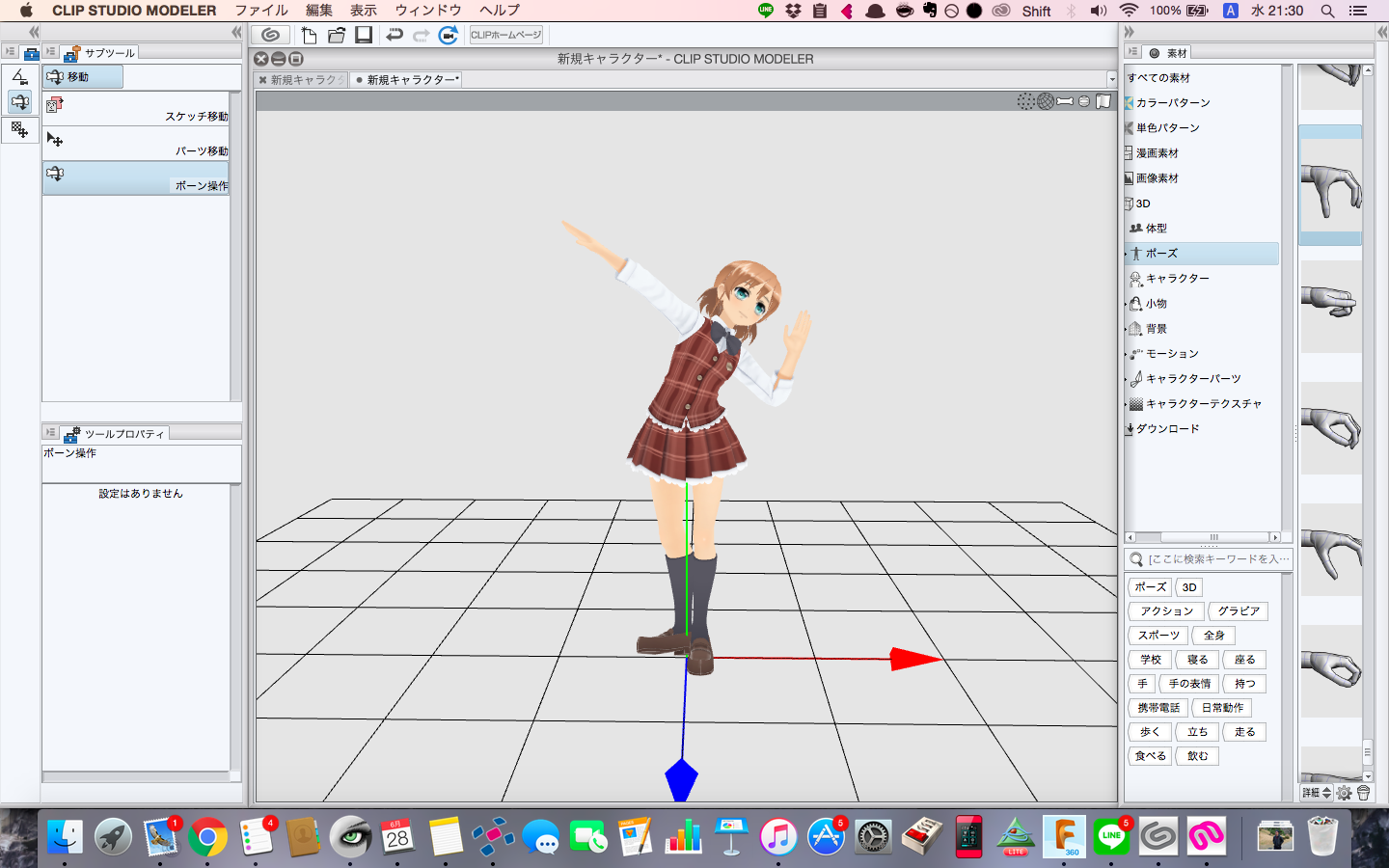

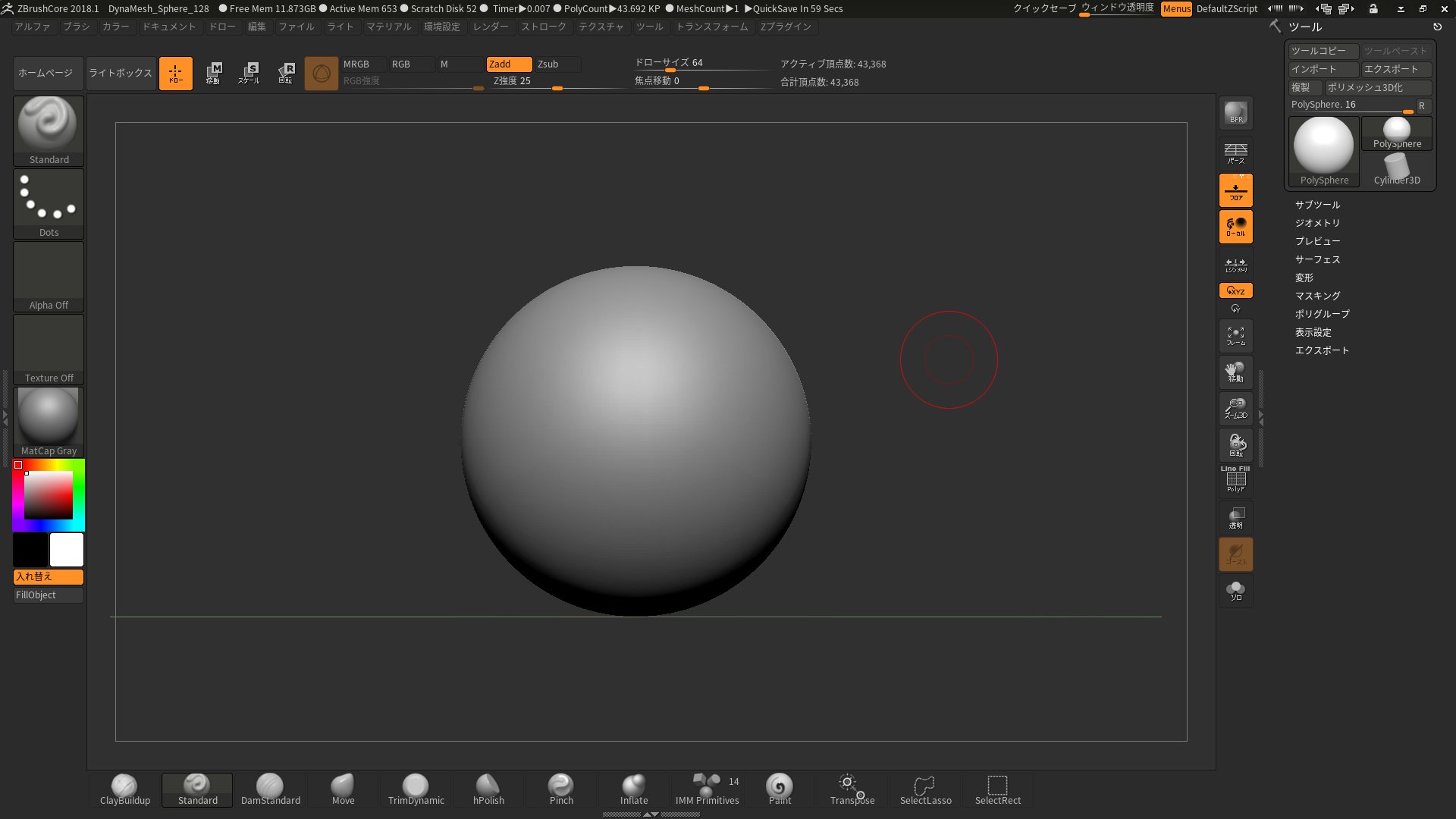

ここからは実際の操作画面を参照しながら、簡単に操作の基礎を紹介します。

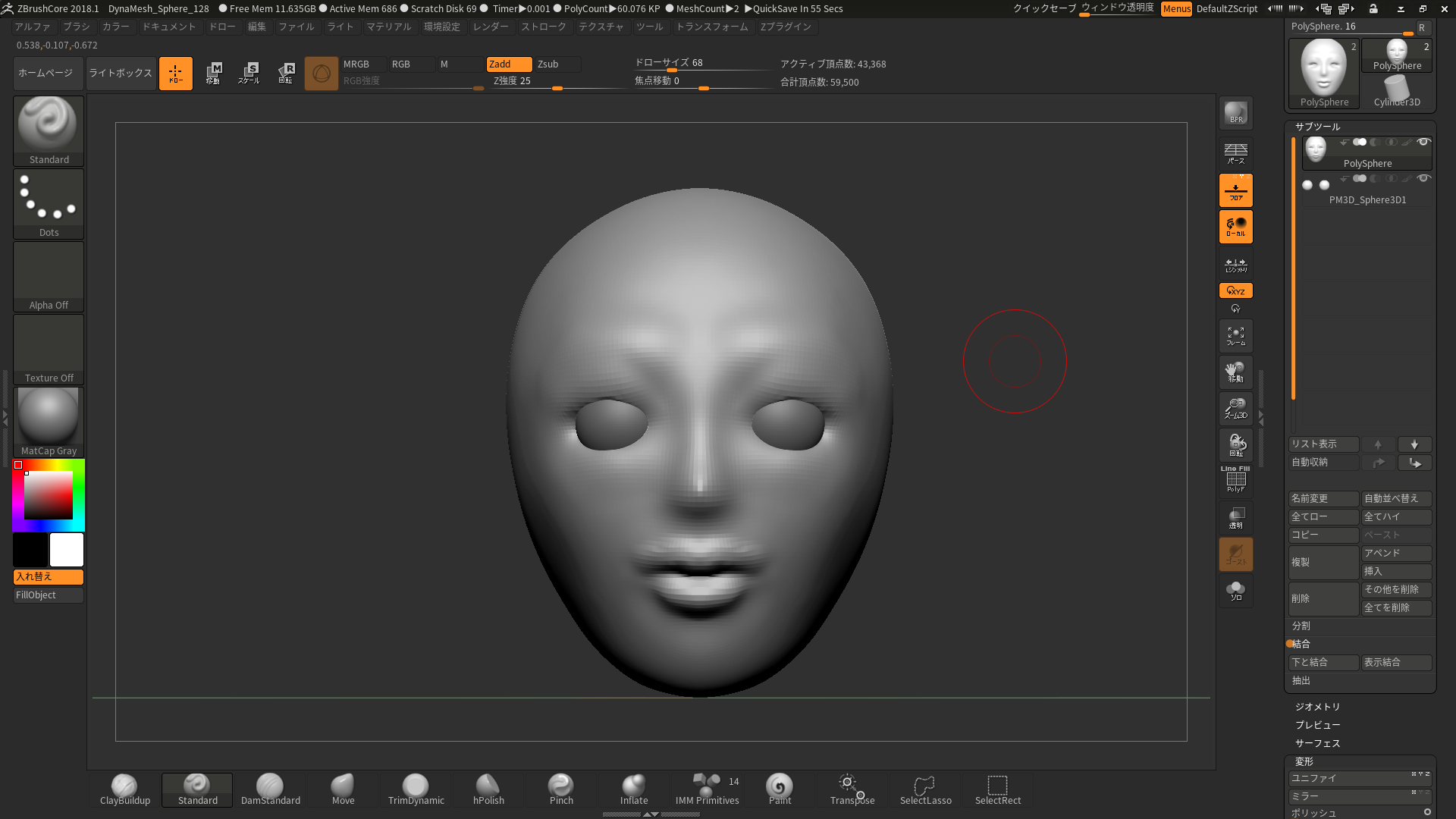

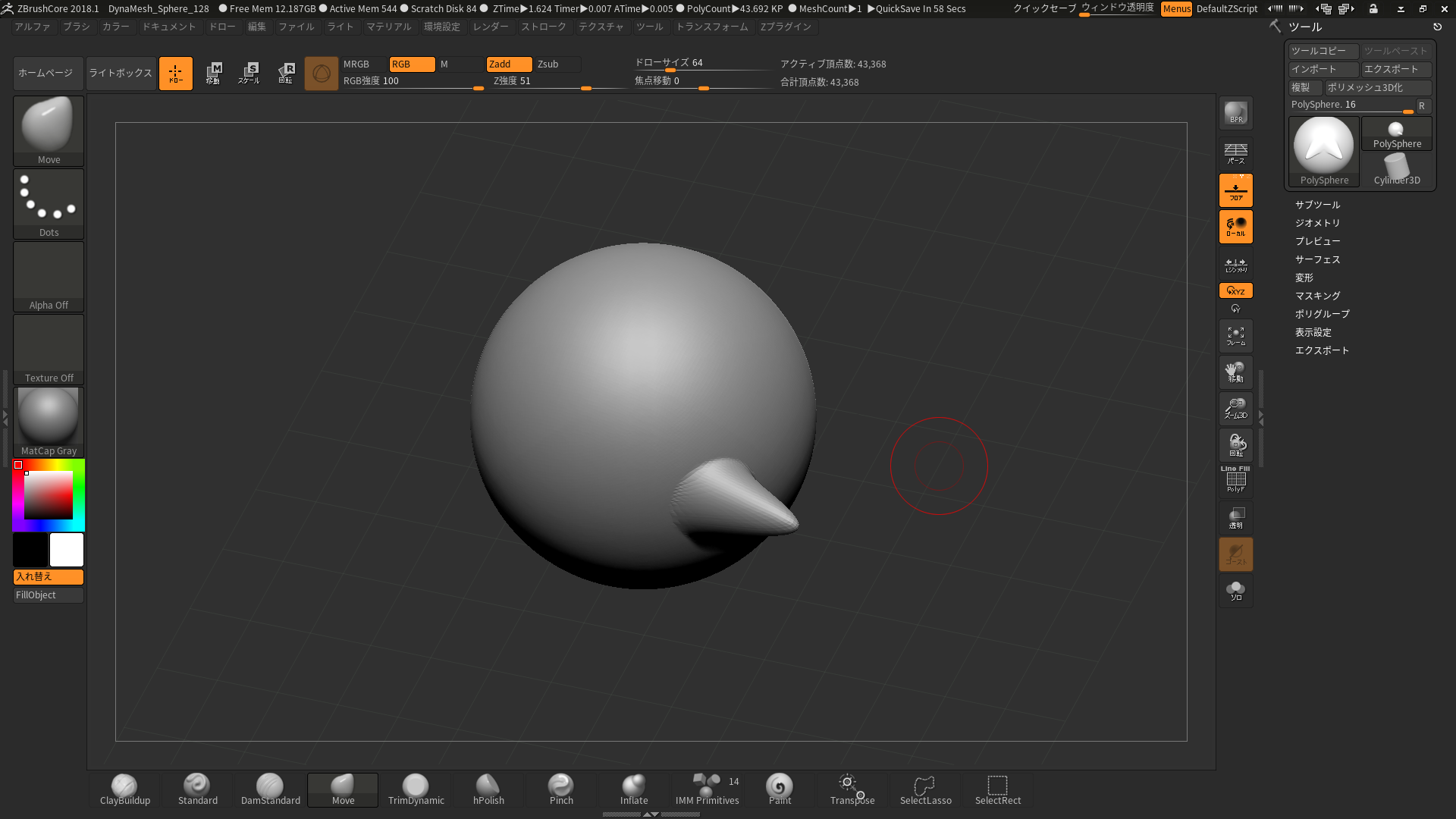

こちらが実際の操作画面です。ZBrush Coreは日本語に対応しているので英語がわからなくても問題ありません。

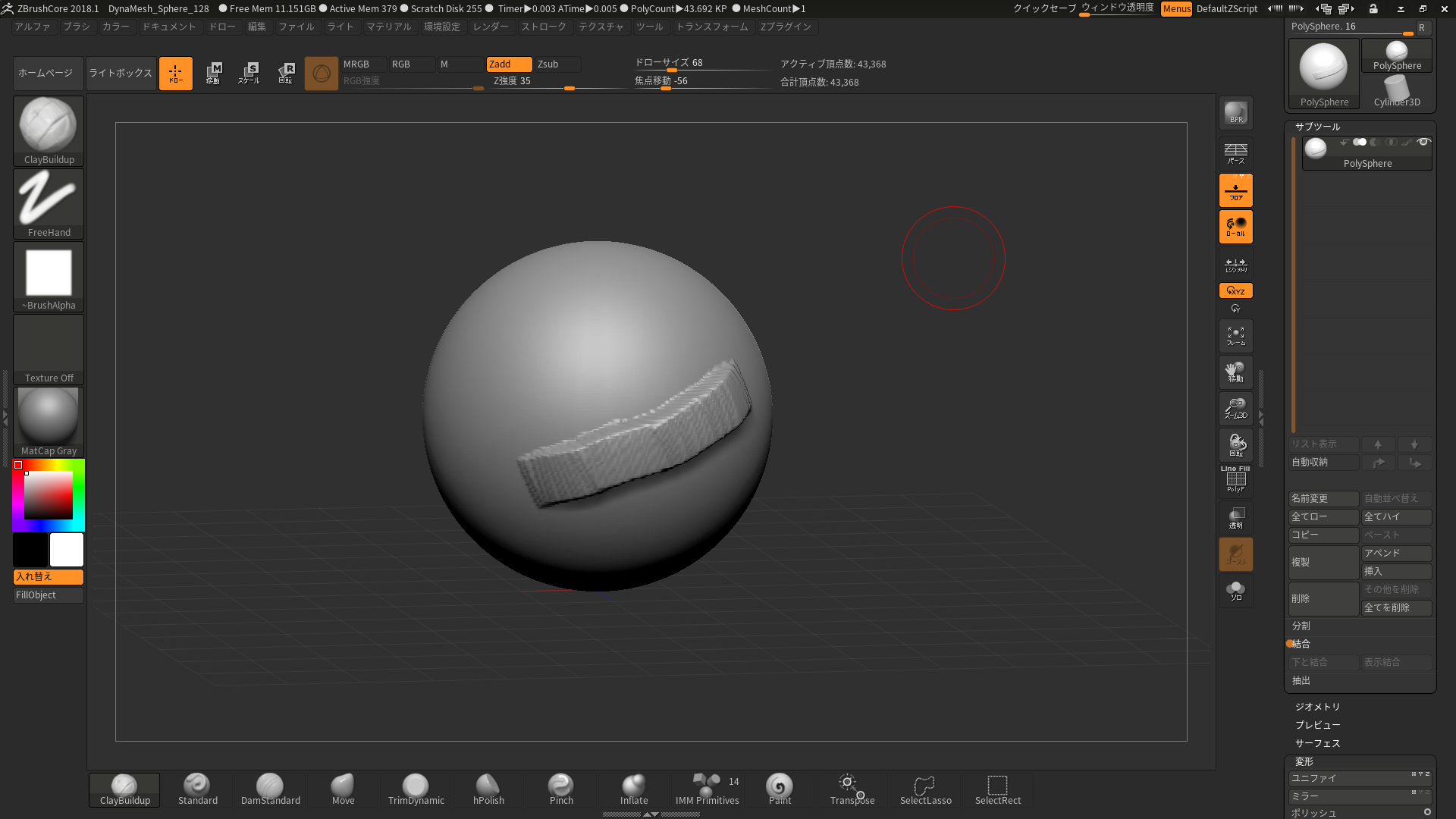

画面中央の丸い物体が粘土(わかりやすくするためにここでは粘土とします)で、これに対して盛り付けたり、削ったりを繰り返して形を作っていきます。少し盛り付けてみましょう。

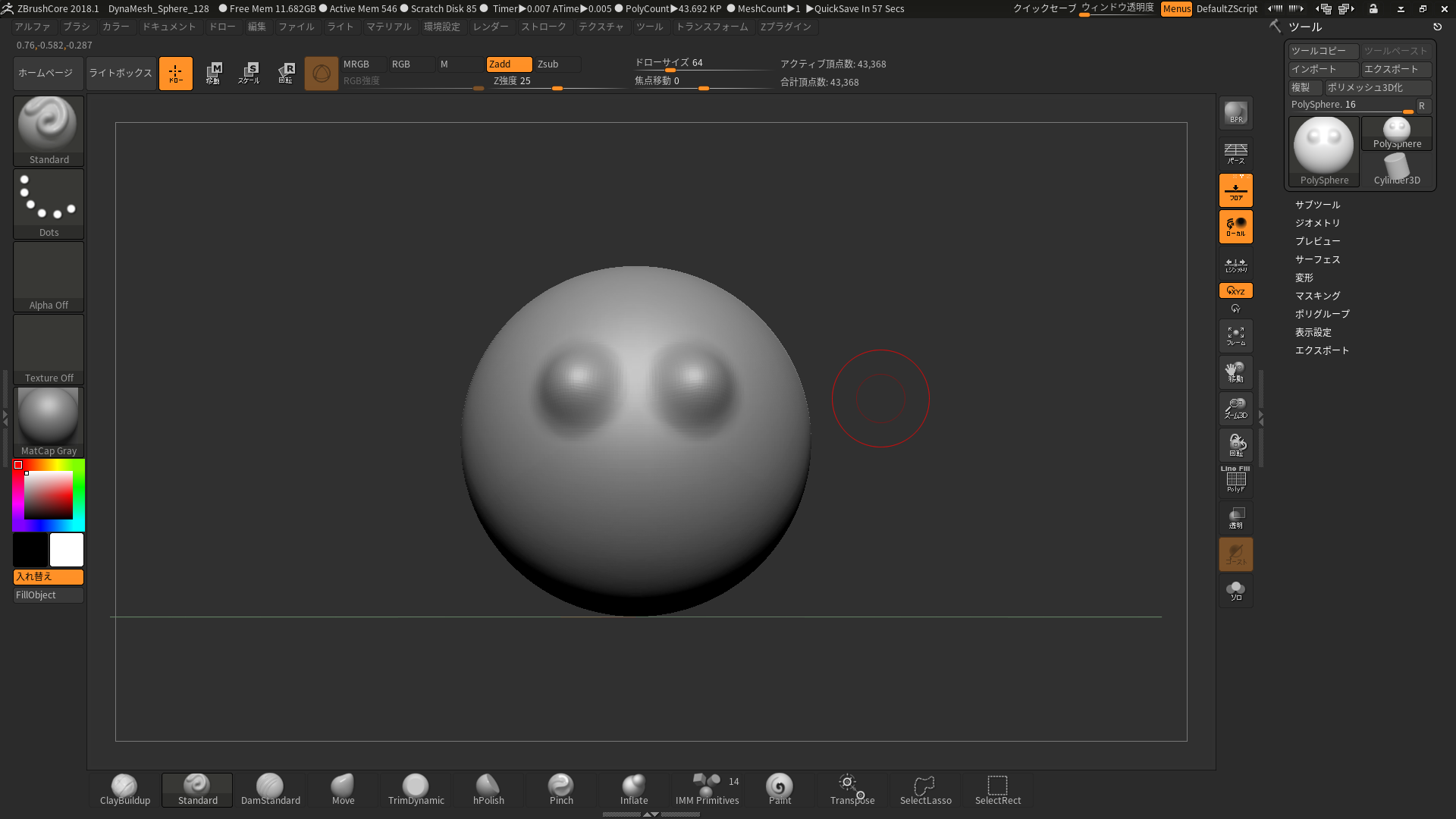

赤丸がマウス、もしくはペンタブレットの操作に連動して動き、粘土をクリックすると盛り付けができます。

クリックしたままマウスを動かすと、動かした部分が盛り上がり目のようになりました。ふたつの盛り上がりができているのは左右対称モードになっているからです。これがデジタルの大きな強みですね。

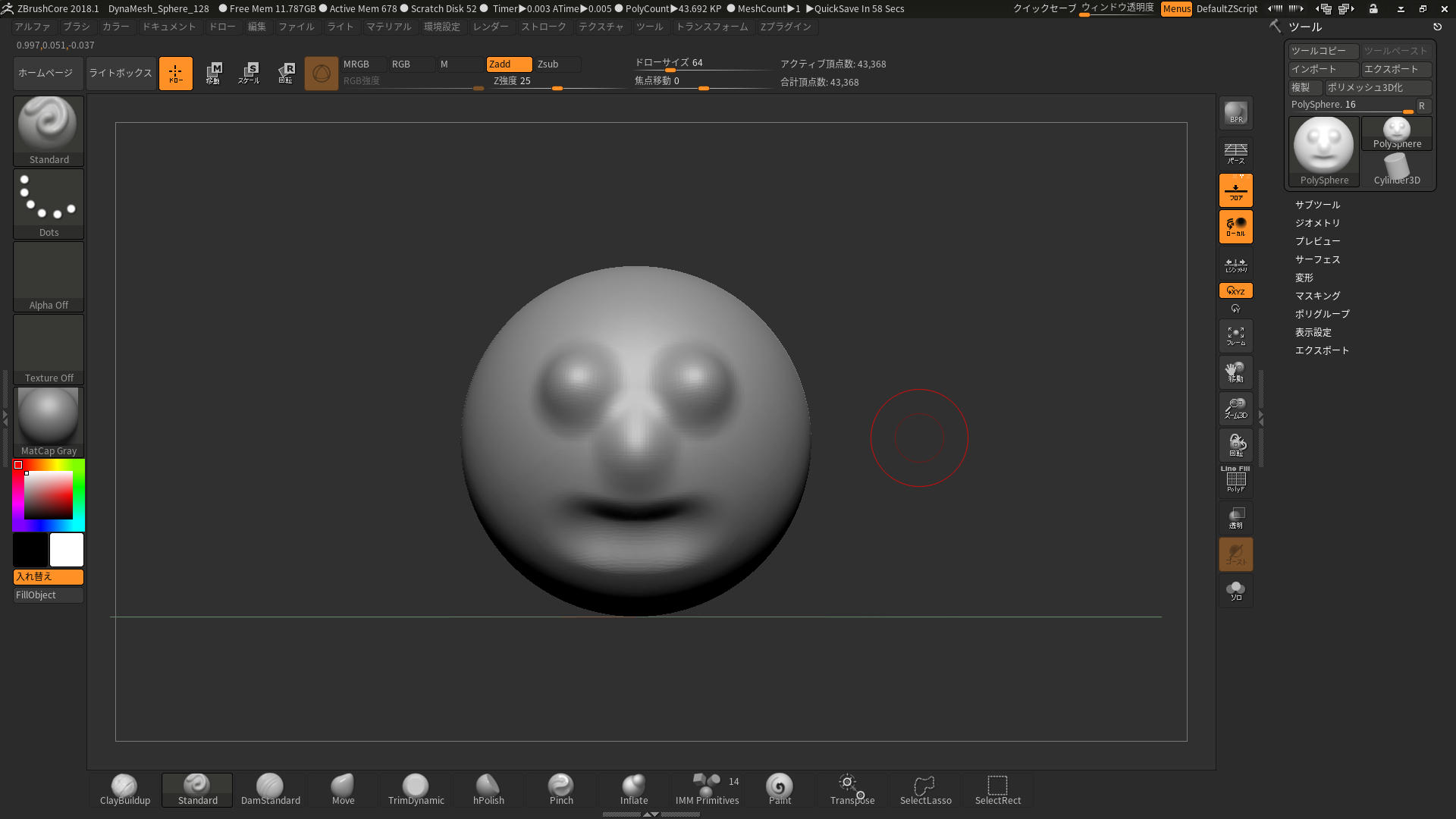

目のようになったので鼻と口もつけてみます。

鼻は同じように盛り付けましたが口は逆に削りました。削る動作も難しいことはなく、altキーを押しながら粘土をクリックするだけです。

上記のように操作し、自由に形状を変えながら自分の思い通りの形を作っていきます。

盛って削ってを繰り返していくと……

どうでしょう。ここでは機能紹介なので細かい手順は省きますが、かなり人の顔に近くなったのではないでしょうか。

簡単に顔を作りましたが、操作時間は5分ほどです。もちろんある程度慣れていればの話ですが、少し練習すれば誰でもこのくらいは作れるようになります。

ブラシを使い分けて理想の形を作っていく

ブラシとは粘土に対してどのように盛り付けるか、また削るかを決めるツールです。実際の彫刻の作業に置き換えるなら、彫刻刀の種類に該当します。

操作画面下に使用可能なブラシが並んでいます。実際にはあと数種類あるのですが、標準で表示されているブラシで操作自体はほぼ完結できます。ここにあるものでよく使うものを紹介します。

claybuildup

粘土に対して四角を連続して盛り付けます。一度にたくさん盛り、大雑把に形を作ることができます。

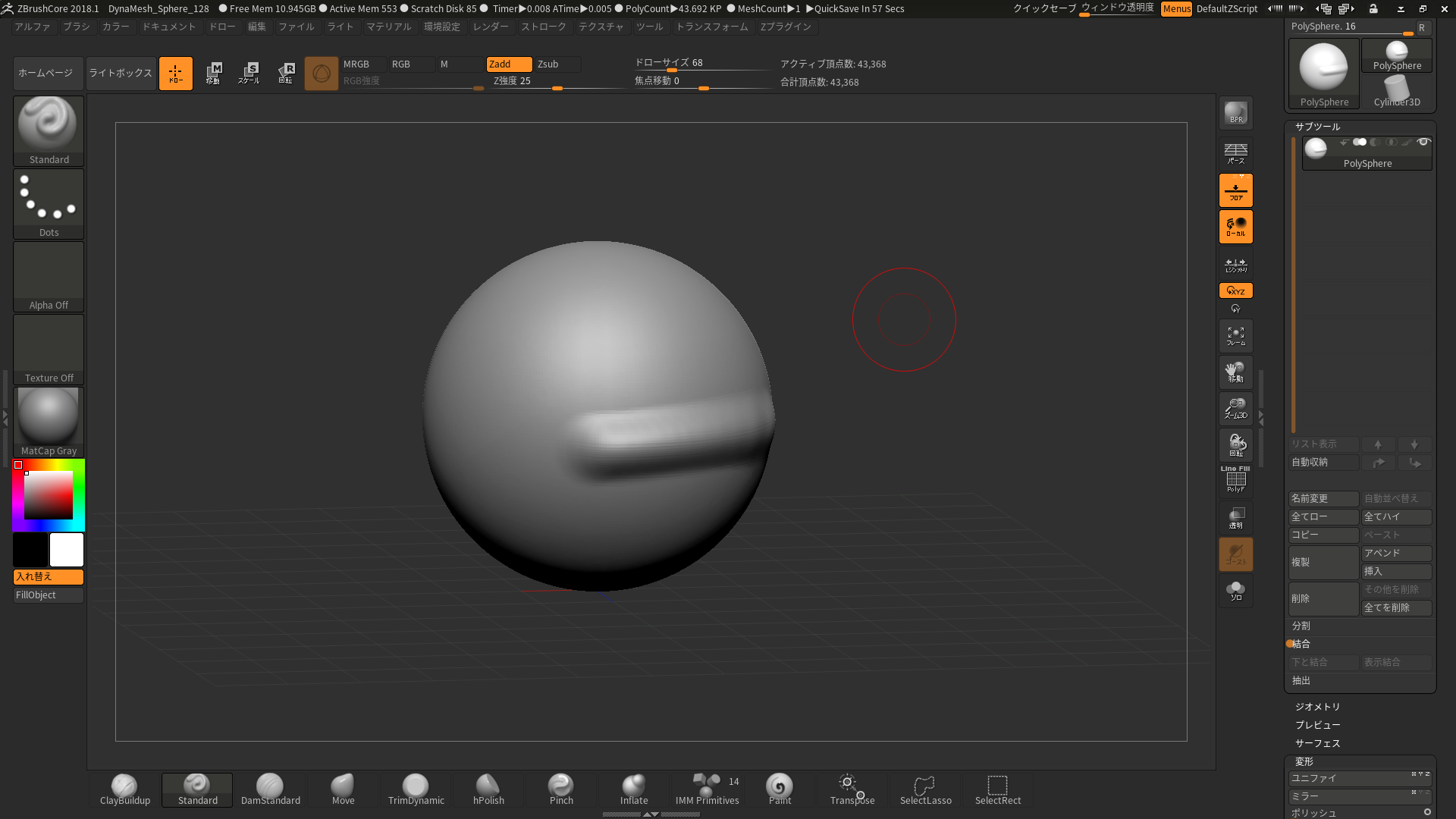

standard

粘土に対して山なりに盛り付けます。盛り付けた箇所がなめらかになります。

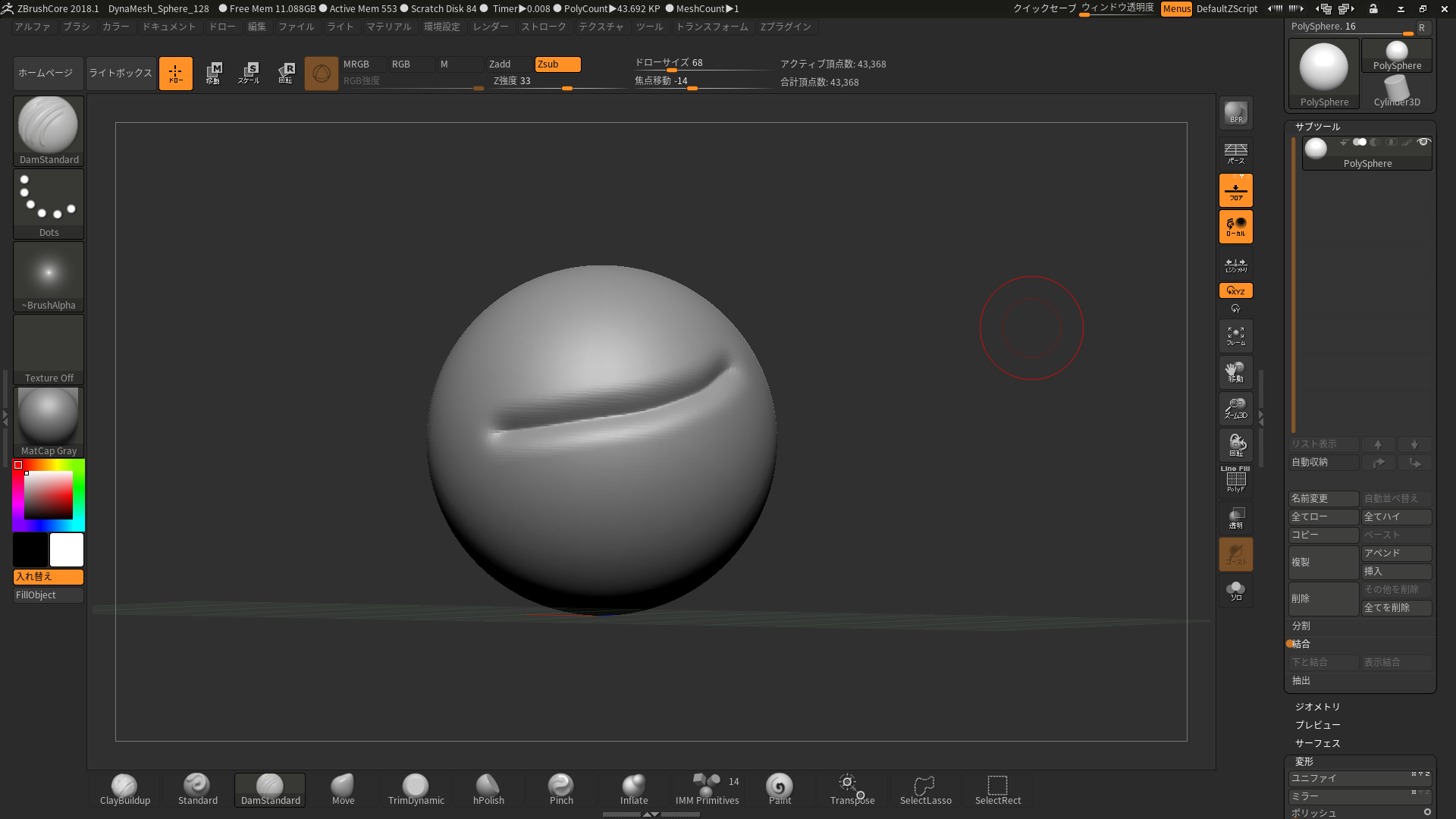

damstandard

粘土に対して鋭利に削ります。溝を掘るといった方が近いかもしれません。先の顔の造形では唇の溝に使用しました。このブラシは標準で削る仕様です。

move

このブラシは盛り付けたりするのではなく、粘土を引っ張るような動作をします。クリックした部分をつまんで引っ張ります。

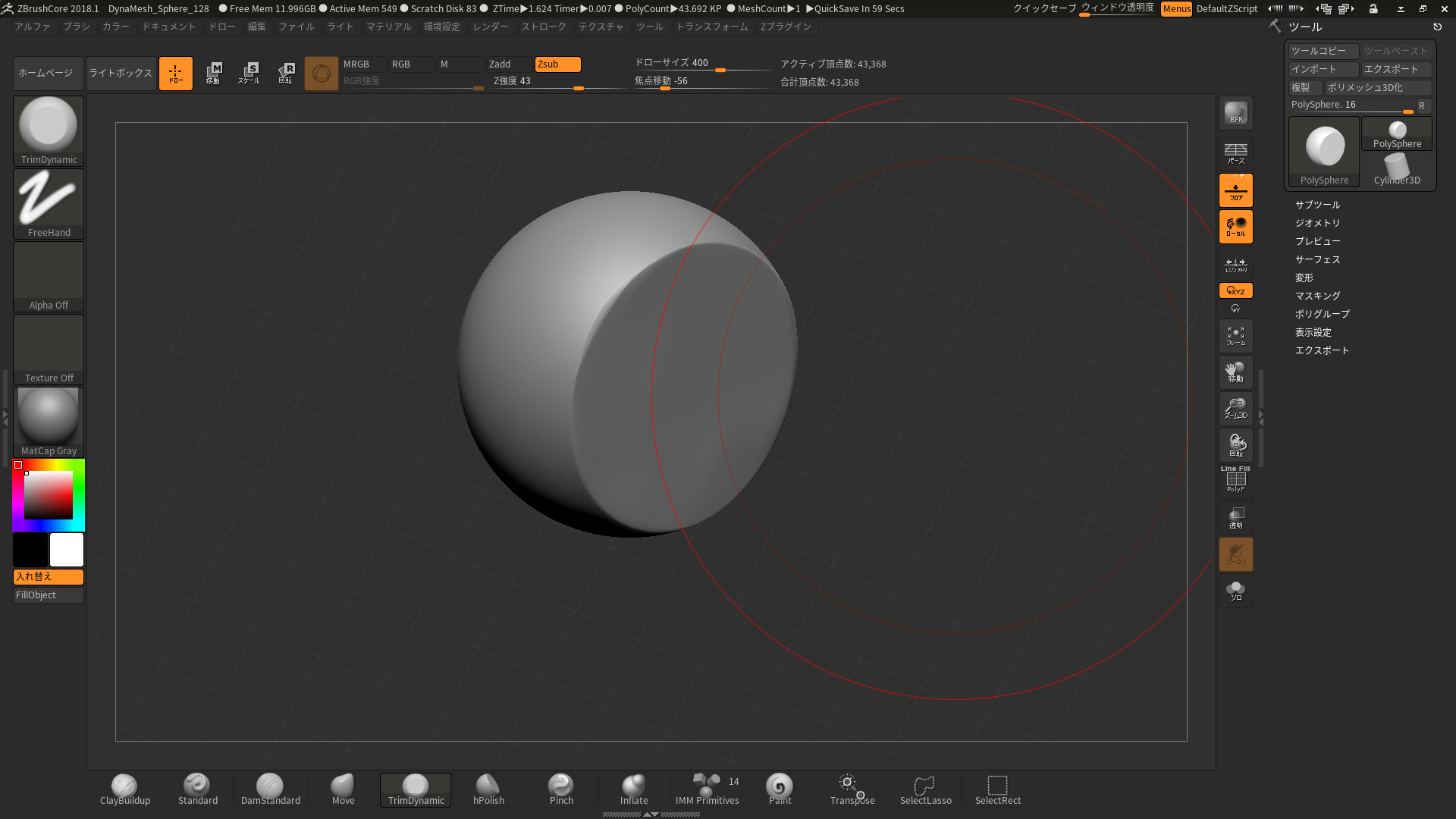

trim dynamic

粘土を平らにならします。平面を作るときなどに使います。

以上が使用頻度が高いブラシです。

その他の便利機能

ブラシ操作の他にも、粘土をねじったり、曲げたり、一部分だけを動かないようにしたりなどさまざまな機能があります。一部抜粋して紹介します。

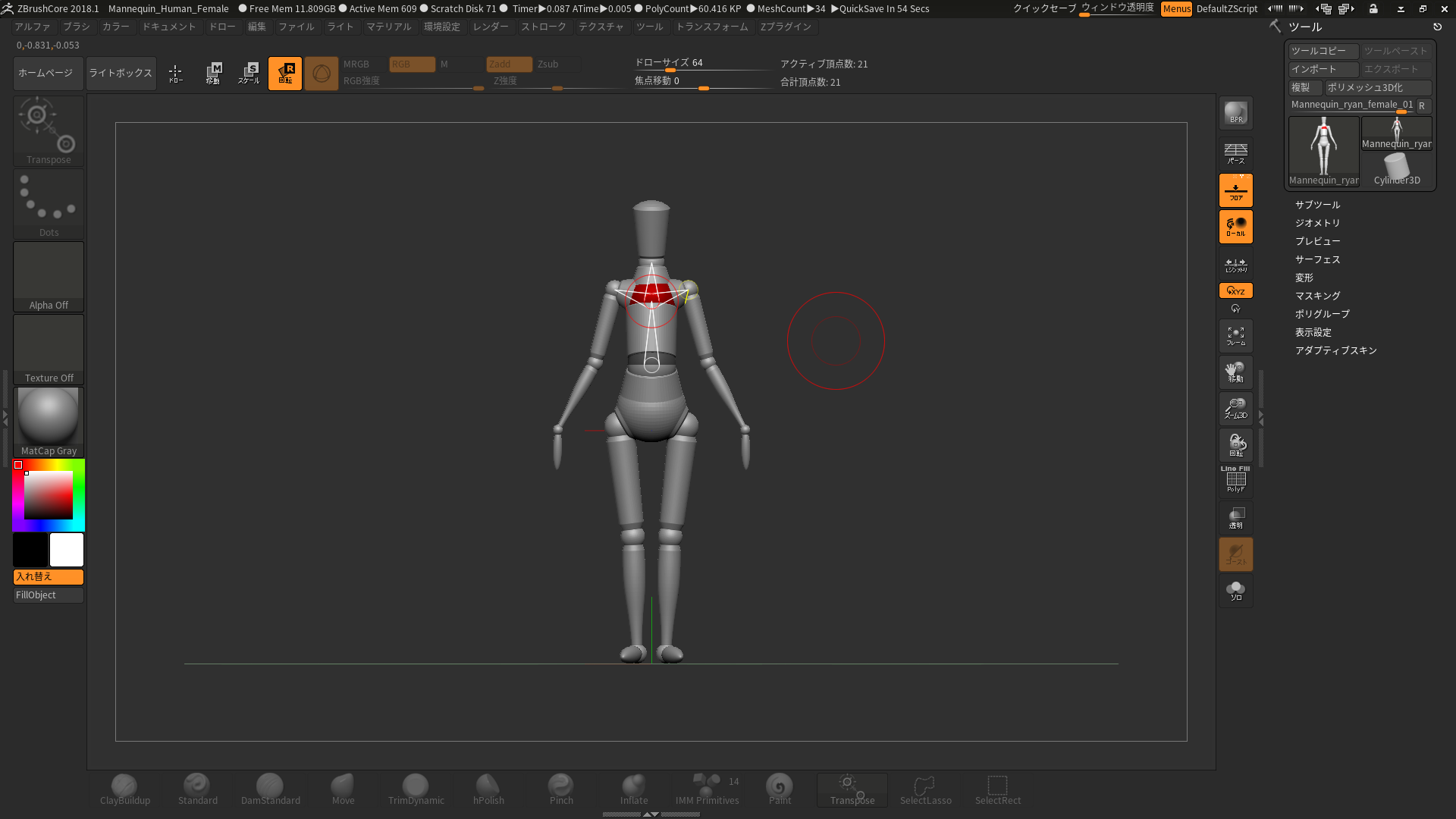

zsphere

マネキンの骨のようなものを作り、大体の形を作成してから粘土に置き換える機能です。画像はzsphereの状態です。これを粘土にしてみます。

zsphereの形をした粘土になりました。丸い粘土の塊をこのように人型にするのは大変ですが、zsphereを使うと簡単にできます。zsphereの状態でポーズを変えたりすることも、粘土が気に入らなければzsphereに戻ってやり直すことも可能です。あらかじめサンプルがいくつか入っているのでそれを使うだけでも色々楽しめます。

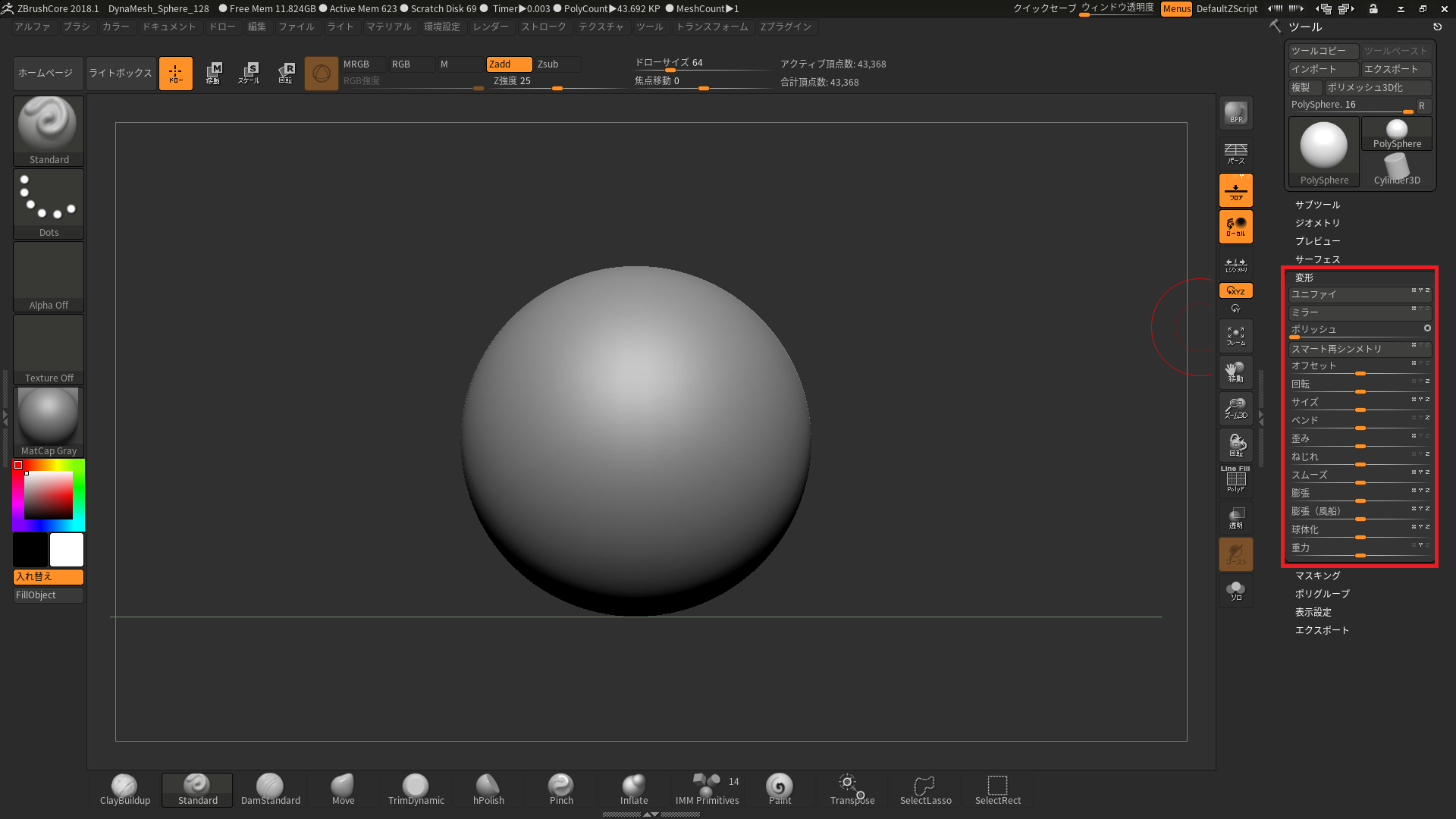

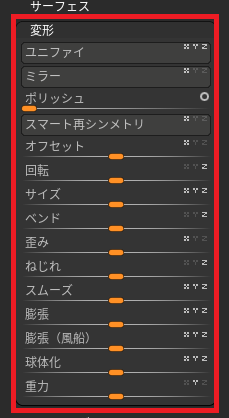

変形

赤枠で囲っている部分にさまざまな変形の項目があり、その下のスライダーを左右に動かすと粘土が変形します。

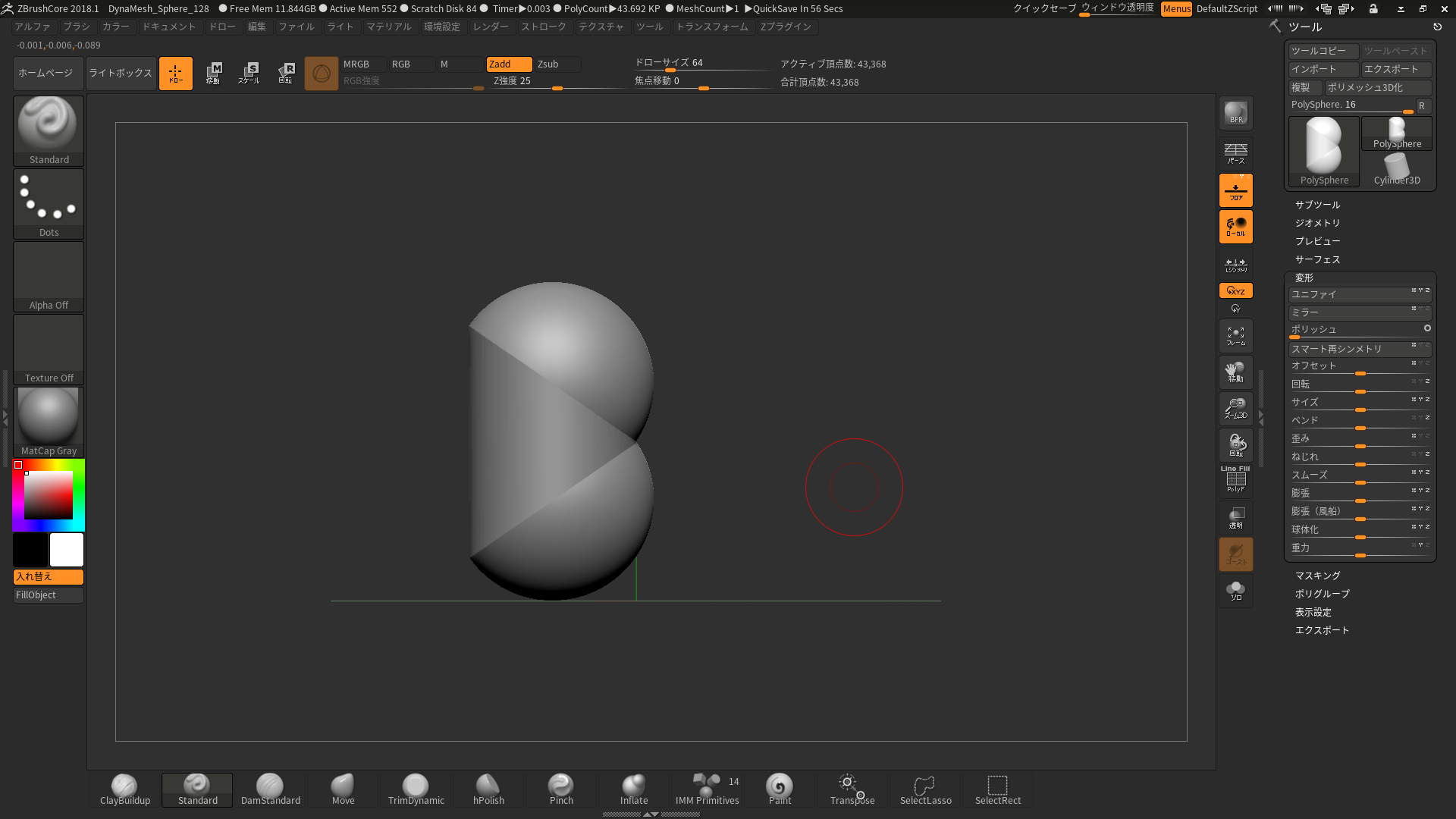

ベンドとねじれを動かしてみましょう。

ベンドのスライダーを右に動かしました。中心から割れるように粘土が変形しています。

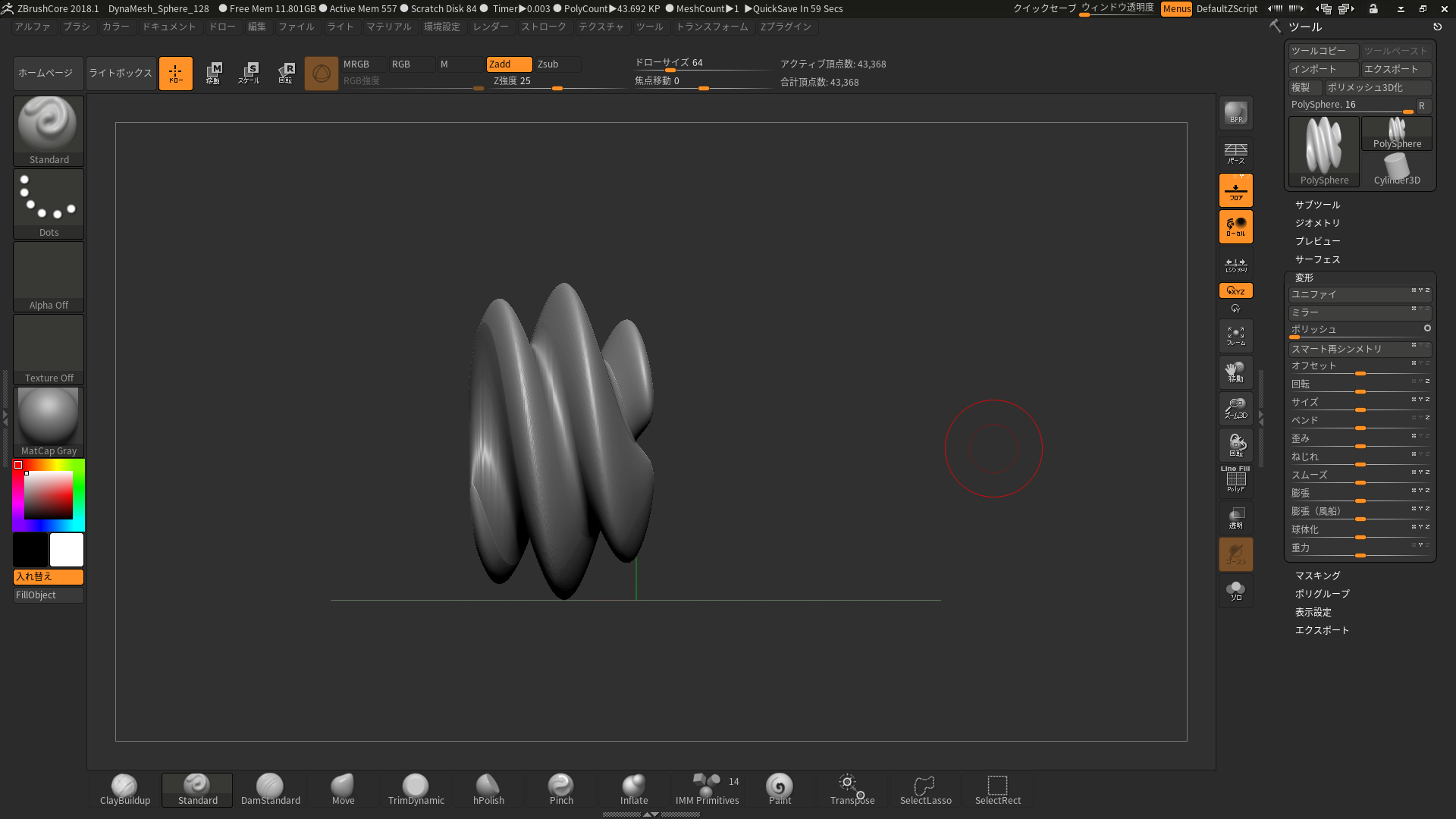

次はねじれを動かします。

何度かねじれのスライダーを操作し、画像のような形状になりました。これを応用すればねじのような形状も作れそうです。

このほかにもまだまだ機能がありますが、さすがに一度では紹介しきれないので次回に続きます。

ZBrush Core導入に必要な環境

最小限の動作システム

| OS | 64bit の Windows Vista 以降 |

| CPU | Intel Core 2 duo AMD社の同等製品(SSE2対応必須) |

| システムメモリ | 4 GB (6 GB以上を推奨) |

| 記憶装置 | 作業用として 8GB の空きスペース |

| モニター | 1280×1024 解像度 (32-bit カラー) |

| ビデオカード | どのようなタイプでも利用可能 |

| ペンタブレット | マウスもしくはワコム社製 (もしくは ワコム互換)ペンタブレット |

推奨動作システム

| OS | 64-bit の Windows Vista 以降 |

| CPU | Intel i5/7/Xeon AMD社の同等製品 |

| システムメモリ | 最低 8 GB、数億ポリゴンを扱う場合 16GB以上を推奨 |

| 記憶装置 | 作業用として 100GB の空きスペース ZBrushの作業用ドライブには SSDドライブを強く推奨 |

| モニター | 1920×1200 解像度以上 (32-bit カラー) |

| ビデオカード | どのようなタイプでも利用可能 |

| ペンタブレット | ワコムもしくはワコム互換 (WinTab形式)のペンタブレット |

以上、pixsologic公式サイトより。

最低限の動作環境としてはハイスペックなパソコンは必要ありません。ZBrush Coreは少しほかの3Dソフトとは違い、ビデオカードの影響は一切受けず、メモリの容量が大きく影響します。そのため、スペックの優先順位としては第一にCPU、次にメモリ、OSの順です。

マウスでも扱えないことはないですが、ソフトの性質上、ペンタブレットを使用した方が格段に使い勝手がよくなります。具体的には筆圧の強弱が造形に大きく影響を与え、なめらかな操作が可能です。ソフトの導入を検討するのであれば、あわせてペンタブレットの導入も検討しましょう。

おわりに

以上がZBrush Coreの概要の説明になります。少しでもZBrush Coreについて知っていただき、導入するにあたっての指標となれば幸いです。冒頭でも書かせていただきましたが、ZBrush Coreは手順や方法にとらわれず、直感的に3DCGを作り出せる素晴らしいソフトです。ZBrush Coreによって、新しいモデリング体験をしてみませんか?

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。