映画の世界では、もはや欠かせない存在となった「VFX(Visual Effects)」。

現実では撮影できない情景や空想上の世界を、まるで本当に存在するかのように描き出すその技術は、作品の感動やスケールを決定づける重要な要素です。

近年では、YouTubeなどで公開されるメイキング映像やVFXブレイクダウンによって、その裏側を一般の視聴者が目にする機会も増えました。

しかし、VFXとは一体どのように進化し、どんな工程を経て映画に命を吹き込んでいるのでしょうか?

本記事では、VFXの発展を支えてきた映画史の流れや、世界を魅了した名作の映像表現、そしてメイキング映像から見える制作の舞台裏を徹底的に紹介します。

時代とともに進化を遂げてきたVFXの世界を、映像とともに紐解いていきましょう。

もちろん、「この映画が入っていないのはおかしい!」と思う方もいるでしょう。

VFXの歴史を彩る名作は数えきれないほどあり、その評価や重要性についてもさまざまな説や個人の見解が存在します。

本記事では、文字数の都合も踏まえつつ、著者の独断と偏見で選んだ作品を中心に、VFXの進化をたどっていきます。

なお、参考として視覚効果協会(VES: Visual Effects Society)が発表した

「VES 70:史上もっとも影響力のあるVFX映画(英語記事)」も併せてご覧いただくと、

より多角的にVFXの歴史を楽しめるでしょう。

このブログでは、VFXの技術的な解説や専門的な制作手法の解説は行っておりません。

クロマキー合成やCG合成などの具体的な技法についても触れておりませんので、あらかじめご了承ください。

本記事は、VFXという映像表現の魅力や歴史、作品の背景に焦点を当て、専門知識がなくても楽しめる内容を目指しています。

この記事の監修者 星野 昇平

星野 昇平

独学で3DCGを学び、フリーランスの背景モデラーとしてゲーム業界のコンシューマータイトルに多数参加。加えて、TV・Web広告、AR/VRコンテンツなど、多種多様な分野での制作実績を持つ。

MayaとBlenderの両刀遣い。得意分野はハードサーフェスモデリング。現在はモデリーにて3DCGゼネラリストとして、幅広い案件を担当している。

モデリーで世界の魅せ方を再構築する

モデリーは幅広い用途の3Dコンテンツを制作するチームです。

プリレンダリングによる3DCG表現とリアルタイムレンダリングの両面からアプローチし、映像・ゲーム・Webなど多様な媒体で、クライアントのビジュアル表現を支えています。

モデリーは、高精度な3Dモデリング技術を核に、

プリレンダリングからリアルタイム、さらにはAR/VRなどのバーチャルプラットフォームまで、

多様な領域で“次元の高いリッチな体験”を創出しています。

キャラクター、背景、プロダクト、建築、VFXアセットなど、

ジャンルを問わず最適な形で再現・表現できる確かな造形力と技術力が強みです。

2000件を超える制作実績と、目的に応じた柔軟な提案力・対応力により、

多くのクライアントから信頼をいただいています。

3DCG制作、リアルタイムコンテンツ、VR/ARなどに関するご相談・ご依頼は、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

- VFXとは?

- VFXが変えた映画の歴史(前編)

- 2001年宇宙の旅(2001: A Space Odyssey,1968年)

- スター・ウォーズ(Star Wars, 1977)

- トロン(TRON, 1982)

- ブレードランナー(Blade Runner, 1982)

- ターミネーター2(Terminator 2: Judgment Day, 1991)

- マトリックス(The Matrix, 1999)

- ジュラシック・パーク(Jurassic Park, 1993)

- タイタニック(Titanic, 1997)

- ロード・オブ・ザ・リング(The Lord of the Rings, 2001~2003)

- パイレーツ・オブ・カリビアン(Pirates of the Caribbean, 2003)

- トランスフォーマー(Transformers, 2007)

- VFXが変えた映画の歴史(後編)

- まとめ

VFXとは?

VFX(Visual Effects)は、映像に現実では再現できない“視覚効果”を加える技術の総称です。

一般的にはCGなどのデジタル合成を指すことが多いですが、広い意味では、アナログ的な特撮(ミニチュア撮影やマットペイント、二重露光など)もVFXの一種とされています。

かつてはフィルムの上に絵を描き足したり、実際にミニチュアを爆破して撮影したりと、職人的な技法で非現実を表現していました。

今日では、そうしたアナログの手法とデジタル技術が融合し、より自由でリアルな映像表現が可能になっています。

例えば、実際には存在しない山岳地帯を精密なCGで再現し、異形の生物たちが暮らす幻想的な集落として描き出すことができます。

また、グリーンバックで撮影した俳優を別の映像と合成し、まるで宙に浮かんでいるかのようなアクションシーンを作り出すことも可能です。

さらに、巨大な怪獣が都市を破壊するシーンや、宇宙空間での戦闘など、現実では再現できないシチュエーションも安全かつリアルに描けるため、ハリウッド映画をはじめ世界中の映像制作で欠かせない技術となっています。

VFXが変えた映画の歴史(前編)

VFXの歴史をたどると、その始まりは驚くほど古く、19世紀にまで遡ります。

1857年には、オスカー・レイランダーが複数の写真を組み合わせた「モンタージュ合成プリント」を制作し、世界初の特殊効果画像を生み出しました。

さらに1895年、アルフレッド・クラークが“カメラを一時停止して俳優を人形に入れ替える”という「ストップ・トリック」を発明。これが映画における初のVFX手法とされています。

その後、この技法を発展させたのが「映画の魔術師」ジョルジュ・メリエスです。

彼は多重露光やディゾルブ、手描き彩色など数多くの撮影技法を生み出し、1902年の代表作『月世界旅行』では、実写とアニメーションを融合させた幻想的な映像世界を作り出しました。

こうしたパイオニアたちの挑戦が、現代の映画VFXへとつながる礎を築いたのです。

こうしてVFXの原点が築かれ、映画は次第に「現実を超える映像表現」へと進化していきました。

ここからは、その歴史を語るうえで欠かせない重要作品を、時系列で振り返っていきましょう。

数ある名作の中から、今回はVFXの進化を象徴する映画 を厳選してご紹介します。

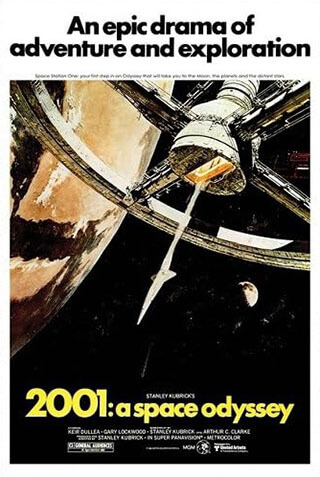

2001年宇宙の旅(2001: A Space Odyssey,1968年)

スタンリー・キューブリック監督による『2001年宇宙の旅(2001: A Space Odyssey)』(1968年公開)は、VFXの概念を芸術の域にまで高めた伝説的作品です。

当時まだコンピュータグラフィックスが存在しなかった時代に、完全アナログ手法で“未来の宇宙”をリアルに可視化。以降の映画制作における映像技術の基準を一変させました。

本作のVFXを統括したのは、後にアカデミー賞を受賞したダグラス・トランブルら。

彼らはスリットスキャン撮影(Slit-Scan Photography)を用いて、モノリスのワープシーンや光のトンネルといった前人未到のビジュアルを創出。

さらに、フロントプロジェクション(Front Projection)という革新的な技法を開発し、背景映像を高精細に合成することで、

人類が月面を歩くシーンを当時としては驚異的なリアリティで再現しました。

また、宇宙船内部の回転セットや無重力演出のためのワイヤーワーク、精密なミニチュア撮影など、

すべてが実際のカメラワークと光学技術によって構築された“プリ・デジタルVFX”の極致でした。

その緻密な映像構築は、のちの『スター・ウォーズ』や『インターステラー』をはじめとするSF映画の礎となります。

『2001年宇宙の旅』は、「VFXがリアリティを支える技術」から「映像体験を創造する芸術」へと昇華した最初の作品であり、

半世紀を経た今もなお、映像表現の到達点として語り継がれる金字塔です。

スター・ウォーズ(Star Wars, 1977)

ジョージ・ルーカス監督による『スター・ウォーズ』(1977年公開)は、現代VFXの礎を築いた歴史的作品です。

それまで手作業に頼っていた特撮を、モーションコントロールカメラ(Dykstraflex)によって精密かつ再現性のある撮影へと進化させました。これは、ミニチュア宇宙船の複雑な動きをカメラ制御で何度でも同じ軌道で撮影できる画期的な技術で、後の『ターミネーター』や『マトリックス』などにも通じる映像制御の原型となりました。

さらに、光学合成(Optical compositing)を駆使して、俳優や背景、エフェクトを多層的に組み合わせ、従来にはなかった“宇宙空間のリアルな深み”を実現。

この映画のためにルーカスが設立した ILM(Industrial Light & Magic) は、その後『ジュラシック・パーク』『アベンジャーズ』など数々のVFX大作を手がける世界最高峰のスタジオへと成長しました。

トリビアとして有名なのは、光るライトセーバーの初期エフェクト。

実は撮影時、刀身部分には反射素材を貼った棒が使われ、回転ライトで反射させて発光を再現していたのです。のちにポストプロダクションでグロー処理が加えられ、あのアイコニックな映像が完成しました。

『スター・ウォーズ』は単なるSF映画ではなく、VFXという新しい産業そのものを誕生させた転換点として、今なお映像史に燦然と輝く一作です。

トロン(TRON, 1982)

ディズニーが制作した『トロン』(1982年公開)は、映画史上初めて本格的に3Dコンピュータグラフィックス(CG)を導入した革新的な作品として知られています。

物語の舞台を“コンピュータ内部のデジタル世界”に設定し、実写映像とCGを融合させることで、従来の映画にはなかったサイバー空間の質感とスピード感を実現しました。

当時はまだCG制作環境が極めて制限されており、データは磁気テープで管理され、モニター上ではリアルタイム表示すら困難な時代でした。映像を確認するたびに計算を実行して出力する必要があり、現代のGPUレンダリングとは比べものにならないほど手間と時間を要する工程だったのです。

制作には当時の最先端スタジオである MAGI、Triple-I、Digital Effects、Matte World などが参加し、わずか数分のシーンごとに異なる技術が投入されるという壮大な試みが行われました。特に“ライトサイクル・バトル”のシーンは、映画として本格的にワイヤーフレーム3Dアニメーションを導入した先駆例として映画史に刻まれています。

『トロン』はその革新性にもかかわらず、アカデミー賞のVFX部門から除外されました。理由は「コンピュータが作業をしているのは反則」とされたためです。

しかし、後の映画業界では『トロン』が切り拓いたデジタルVFXの道が主流となり、アナログからデジタルへと時代を変えた象徴的作品として今なお語り継がれています。

ブレードランナー(Blade Runner, 1982)

リドリー・スコット監督による『ブレードランナー(Blade Runner)』(1982年公開)は、VFXと美術、撮影が完全に融合した“映像世界の構築”という新たな概念を生み出した作品です。

未来都市ロサンゼルスを舞台にしたそのビジュアルは、単なる特撮を超え、世界観そのものをデザインするVFXとして後のSF映画に絶大な影響を与えました。

本作のVFXを担当したのは、ダグラス・トランブル率いる EEG(Entertainment Effects Group)。

彼らは、精巧なミニチュア・モーションコントロールカメラ・多重露光を駆使し、

ネオンが光る高層ビル群や空飛ぶ車スピナーなど、圧倒的な密度とリアリティを持つ都市空間を作り出しました。

都市全体がスモークと光に包まれる独特の質感は、光学合成と実写照明の緻密なバランスによって生み出されています。

特筆すべきは、VFXが派手な演出ではなく、“退廃した近未来”という世界観を支える要素として機能している点です。

雨、光、煙、反射といった要素が映像全体に統一感を与え、観客を自然に物語の中へ引き込みます。

『ブレードランナー』は、「VFX=リアルの模倣」から「世界観の構築」へと進化した転換点であり、

後の『マトリックス』や『ゴースト・イン・ザ・シェル』など、

無数のSF作品に影響を与えた映像デザインの原点として、今も映像史に深く刻まれています。

ターミネーター2(Terminator 2: Judgment Day, 1991)

ジェームズ・キャメロン監督による『ターミネーター2』(Terminator 2: Judgment Day/1991年公開)は、デジタルVFXの時代を決定づけた歴史的作品です。

従来のアナログ合成では不可能だった“形状変化する金属生命体”を、世界で初めて本格的なCGキャラクターとしてスクリーンに登場させました。

VFXを担当したのは、キャメロン監督の盟友でもあるIndustrial Light & Magic。

彼らは最新のモーフィング技術とメタル・シェーディング(Reflection Mapping)を駆使し、

液体金属で構成された新型ターミネーター「T-1000」を実現。

俳優ロバート・パトリックの動きをもとにCGモデルを生成し、金属が流体のように変形して再構成されるという前代未聞のビジュアルを創り上げました。

さらに、T-800(アーノルド・シュワルツェネッガー)との対決シーンでは、実写・特殊メイク・アニマトロニクス・CGをフレーム単位で融合。

アナログとデジタルの“境界”をほぼ完全に消し去ることに成功しています。

この作品で培われた技術は、のちの『ジュラシック・パーク』(1993)や『アバター』(2009)へと受け継がれ、

ハリウッドにおけるデジタルVFXの本格的黎明期(れいめいき)を象徴する存在となりました。

『ターミネーター2』は、VFXがストーリーを支える存在から、物語を動かす主役へと変わった瞬間を刻んだ作品であり、

その映像革命は今なお映画技術の教科書として語り継がれています。

マトリックス(The Matrix, 1999)

ウォシャウスキー姉妹(当時は“ウォシャウスキー兄弟”名義)による『マトリックス(The Matrix)』(1999年公開)は、実写とデジタル技術の融合によって“映像表現そのものを再定義”した金字塔的作品です。

哲学的な物語とともに、「現実とは何か」を映像技術で体現したVFX映画として、世界の映画史に衝撃を与えました。

最大の革新は、今や映像史に名を残すバレットタイム(Bullet Time)と呼ばれる撮影手法。

これは、被写体を複数台のカメラで360度囲み、同時に撮影した静止画像を時間軸上でつなぎ合わせることで、

時間が止まったままカメラだけが動くという前例のない表現を実現しました。

この手法を確立したのは、VFXスタジオ Manex Visual Effects。彼らはモーションコントロールとフォトグラメトリ的発想を組み合わせ、

アクションシーンをまるで“仮想空間の中の物理法則がねじ曲がる”ように描き出しました。

さらに、ワイヤーアクション、グリーンバック合成、CG拡張背景を緻密に組み合わせ、

人間の身体能力を超えた動きをリアルな質感で再現。

『マトリックス』は、バレットタイムを軸に撮影×合成×CGを統合した時間演出でアクション表現を更新し、実写とデジタルの新しい融合様式を示しました。

この作品で生まれた映像言語は、その後のアクション映画やゲーム、アニメーション、CMにまで波及。

『マトリックス』は単なるSF映画ではなく、VFXが「現実を超える感覚体験」を創出できることを世界に証明した作品であり、

映像表現の21世紀的幕開けを告げた記念碑的存在です。

ジュラシック・パーク(Jurassic Park, 1993)

スティーヴン・スピルバーグ監督の『ジュラシック・パーク』(1993年公開)は、フォトリアルCG恐竜×アニマトロニクスの併用で、実写とCGの“生物表現”の基準を決定づけ、VFX史に金字塔を打ち立てました。

それまでの映画ではアニマトロニクス(機械仕掛けの模型)やストップモーションが主流でしたが、本作ではILM(Industrial Light & Magic)がフォトリアルなCG恐竜を生み出し、観客に「生きている恐竜が目の前にいる」という圧倒的な臨場感を与えました。

特に有名なシーンである「Tレックスの咆哮(ほうこう)」は、実物大アニマトロニクスとCGモデルを巧みに組み合わせることで、物理的な重量感とデジタルの滑らかな動きを共存させています。ILMは恐竜の筋肉や皮膚の揺れ、光の反射まで物理シミュレーションに基づいて再現し、当時としては驚異的なリアリズムを実現しました。

制作初期はストップモーションでの撮影が検討されていましたが、ILMのデニス・ミューレンがCGで試作した恐竜のデモ映像を見たスピルバーグが「これだ」と即決し、映画制作の流れを完全に変えたという逸話も残っています。

また、本作で用いられた「デジタル・コンポジット」技術は、以後のハリウッド映画における標準手法となり、VFXの新時代を切り開く礎となりました。

まさに『ジュラシック・パーク』は、「VFXが現実を超えた瞬間」を象徴する作品であり、その衝撃は今なお多くの映像クリエイターの原点として語り継がれています。

タイタニック(Titanic, 1997)

ジェームズ・キャメロン監督の『タイタニック』(1997年公開)は、VFX技術によって圧倒的なリアリズムと没入感を実現した歴史的大作です。

当時としては異例の規模でVFXが投入され、実物大の船体セット、精巧なミニチュア撮影、デジタル合成、流体シミュレーション、群衆のCGアニメーションといった多彩な手法が組み合わされました。

特に、沈没シーンにおける流体シミュレーションは革新的で、波や渦、水面の反射まで物理的に正確な動きを再現。これにより、観客はまるで現場にいるかのような迫真の映像体験を味わうことができました。 また、船上にいる乗客の多くは実際にはモーションキャプチャを用いたCG群衆(Digital Extras)で、リアルな人間の挙動をAI的アルゴリズムで制御するという、後の群衆シミュレーション技術の先駆けともなりました。

VFX制作を担当したDigital Domainは、この作品を通じてフォトリアル合成技術を飛躍的に進化させ、以後の映画業界でスタンダードとなる基礎を築き上げました。

『タイタニック』は単なる愛と悲劇の物語ではなく、アナログとデジタルの融合によって“映像の真実味”を極限まで追求した作品であり、VFXが“見せる技術”から“感じさせる芸術”へと昇華した瞬間を象徴する傑作です。

ロード・オブ・ザ・リング(The Lord of the Rings, 2001~2003)

ピーター・ジャクソン監督による『ロード・オブ・ザ・リング(The Lord of the Rings)』三部作(2001〜2003年公開)は、**デジタルと実写を融合した“ファンタジーVFXの集大成”**として映画史に名を刻みました。

広大な中つ国(ミドルアース)を完全に映像化するために、実写ロケ・ミニチュア・デジタル合成・CGキャラクターを有機的に組み合わせ、

それまでのファンタジー映画の常識を覆すリアリティとスケールを実現しました。

VFXを担当したのは、ニュージーランドの Weta Digital(現 Wētā FX)。

彼らは本作のために多数の革新的技術を開発し、特にデジタルキャラクター「ゴクリ」の表現は映像史の転換点となりました。

俳優アンディ・サーキスの演技をもとにしたパフォーマンスキャプチャにより、

人間の表情や動きをリアルに反映したCGキャラクターを誕生させ、以降のモーションキャプチャ技術の礎を築いたのです。

また、MASSIVE(マッシブ)と呼ばれる独自の群衆シミュレーションシステムを開発し、

戦闘シーンに登場する数万もの兵士をAI的な自律行動アルゴリズムで制御。

これにより、手作業では不可能だったリアルな群衆の動きを実現しました。

さらに、ミニチュア(「ビッグチュア」と呼ばれる巨大スケールの模型)を実写カメラで撮影し、

デジタル合成で背景と組み合わせることで、実物のような重量感と質感を保ったまま幻想世界を構築。

『ロード・オブ・ザ・リング』三部作は、デジタル技術を“魔法ではなく現実の延長”として機能させたVFX作品であり、

アカデミー賞視覚効果賞をはじめ数々の栄誉に輝きました。

その映像哲学と技術革新は、のちの『アバター』や『デューン/砂の惑星』などにも受け継がれ、

21世紀のVFXファンタジーの原型を築いた作品として今も語り継がれています。

パイレーツ・オブ・カリビアン(Pirates of the Caribbean, 2003)

ゴア・ヴァービンスキー監督による『パイレーツ・オブ・カリビアン(Pirates of the Caribbean)』シリーズ(第1作:2003年公開)は、

デジタルキャラクターと実写演技を自然に一体化させた“ハイブリッドVFX映画”の代表作として知られています。

特に第2作『デッドマンズ・チェスト』(2006年)は、キャラクター表現におけるCG技術の到達点として映画史に残る傑作です。

VFXを担当したのは、ハリウッド屈指のスタジオ Industrial Light & Magic(ILM)。

彼らは本作のために、サブサーフェス・スキャタリング 技術を進化させ、

肌の下で光が透過・散乱する現象をリアルに再現。

その結果、タコのような触手を持つ海賊 デイヴィ・ジョーンズ は、

フルCGキャラクターでありながら圧倒的な質感と存在感を獲得しました。

俳優ビル・ナイの演技は、パフォーマンスキャプチャによって完全にデジタル化。

当時はまだグリーンバック上で演技を行い、ヘッドマーカーとフェイシャルキャプチャを組み合わせた複合的トラッキング手法が導入されました。

この革新によって、俳優の細かな表情・視線・口の動きまでもCGモデルに忠実に反映され、

“演技の感情”を持つデジタルキャラクターが誕生したのです。

さらに、ILMは流体シミュレーションとフォトリアルな環境合成を駆使し、嵐や波、船の衝突、海中の光の屈折まで物理的に再現。

デジタルと実写の境界を完全に消し去りました。

『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズは、アクション・ファンタジー・コメディをVFXで自然に支える構成力と、

キャラクターの“感情をもたせるCG表現”の両立に成功。

その成果はのちの『アバター』や『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』などに受け継がれ、

デジタル表現が“人間性”を描く領域へ進化した転換点として、今もVFX史に輝く作品です。

トランスフォーマー(Transformers, 2007)

マイケル・ベイ監督による『トランスフォーマー(Transformers)』(2007年公開)は、実写の爆発や光と、フルCGメカの物理挙動を完全同期させたVFXアクション映画の象徴的作品です。

VFXを担当した Industrial Light & Magic は、本作のために史上最も複雑なメカニカルCGアニメーションを構築。

1体あたり数万点におよぶパーツで構成されたロボットを、実写映像の中でリアルな光や影と完全同期させるため、物理ベースのライティングとリギング技術を徹底的に最適化しました。

また、撮影現場では実際の車両を爆破し、煙・砂・光のエフェクトを実写で収録。それをCGと合成することで、“重さと衝撃を感じるリアルな変形”を実現しています。

この作品により、VFXは単なる視覚効果からアクションそのものを演出する技術へと進化。

『トランスフォーマー』は、デジタルと実写の融合が極限に達したエンターテインメントVFXの金字塔として、今もなお多くのクリエイターに影響を与えています。

モデリーで世界の魅せ方を再構築する

モデリーは幅広い用途の3Dコンテンツを制作するチームです。

プリレンダリングによる3DCG表現とリアルタイムレンダリングの両面からアプローチし、映像・ゲーム・Webなど多様な媒体で、クライアントのビジュアル表現を支えています。

モデリーは、高精度な3Dモデリング技術を核に、

プリレンダリングからリアルタイム、さらにはAR/VRなどのバーチャルプラットフォームまで、

多様な領域で“次元の高いリッチな体験”を創出しています。

キャラクター、背景、プロダクト、建築、VFXアセットなど、

ジャンルを問わず最適な形で再現・表現できる確かな造形力と技術力が強みです。

2000件を超える制作実績と、目的に応じた柔軟な提案力・対応力により、

多くのクライアントから信頼をいただいています。

3DCG制作、リアルタイムコンテンツ、VR/ARなどに関するご相談・ご依頼は、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

VFXが変えた映画の歴史(後編)

近年では、YouTubeなどを中心に、プロモーションの一環としてメイキング映像やVFXブレイクダウンが公開されることが増えています。

こうした映像では、VFX制作の工程や試行錯誤の過程を垣間見ることができ、作品の裏側を知る貴重な資料となっています。

ここからは、これらの映像とともに、近年の代表的なVFX映画を振り返ってみましょう。

アバター(Avatar, 2009)

ジェームズ・キャメロン監督による『アバター』(2009年公開)は、VFX技術の集大成にして、デジタル映像制作の未来を切り開いた革新的作品です。

本作では、モーションキャプチャをさらに発展させた パフォーマンスキャプチャ(Performance Capture) 技術が採用され、身体の動きだけでなく、顔の表情・指の動き・声など、俳優の演技全体をデジタル的に再現。

これにより、従来の「動きを記録する」段階から、「演技そのものを映像化する」段階へとVFXが進化しました。

さらにキャメロンは、撮影現場で仮想カメラ(Virtual Camera System)を用い、監督自身がリアルタイムでCG空間内を歩きながら構図を決定。 この手法によって、「CG世界を実写のように撮る」という新たな映画撮影の概念を確立しました。

映像面では、3D立体視(ステレオスコピック3D)が大きな特徴です。

これは、左右の目に異なる映像を見せることで奥行きを再現する技術で、観客が専用メガネを通して体験する「3D上映」の基盤となるものです。

『アバター』では、撮影からレンダリングまで立体視を前提に設計されており、これまでにない空間的なリアリティと没入感を実現しました。

制作を担当した Weta Digital(現 Wētā FX) は、本作のためにサブサーフェス・スキャタリングやボリュメトリックライティングなどの新技術を導入。

これにより、肌の透過、空気中の光の散乱、微細な大気の表現までを物理的に正確にシミュレーションし、「リアルを超えたリアリティ」を作り上げました。

『アバター』は、映像が現実を模倣する時代から、現実を創造する時代へという転換点を示した、VFX史上屈指のマイルストーンです。

ゼロ・グラビティ(Gravity, 2013)

アルフォンソ・キュアロン監督による『ゼロ・グラビティ(Gravity)』(2013年公開)は、宇宙空間のほぼすべてをCGで構築した革新的なVFX作品です。

俳優の顔以外はすべてデジタルで再現され、宇宙船、地球、光の反射に至るまで、仮想空間上で緻密に設計されています。

メインVFXを担当したのは、イギリスの Framestore。全体の約80%(およそ1,700ショット)を制作し、照明・レンダリング・アニメーションを一貫管理しました。

同社は撮影用にLight Box(ライトボックス)と呼ばれるLED照明装置を独自開発。これにより、俳優の顔に反射する宇宙光をリアルタイムで再現し、まるで本当に無重力空間で撮影したかのような映像を実現しました。

そのほか、Rising Sun Picturesが一部の補助ショットを担当し、The Third Floorがプリビズ(事前映像設計)でキュアロン監督のカメラ演出を支援。 これら複数のスタジオが連携し、“ワンカットのように見える長回し”を実現する緻密なCGカメラワークが構築されました。

『ゼロ・グラビティ』は、VFXが「現実を模倣する」段階から、「現実そのものを創り出す」段階へと進化した象徴的な作品。

映像とテクノロジーの融合によって、観客に“宇宙空間の没入体験”をもたらした金字塔として、今もVFX史に燦然と輝いています。

インターステラー(Interstellar, 2014)

クリストファー・ノーラン監督による『インターステラー』(2014年公開)は、科学的正確性と映像美を極限まで両立させたSF叙事詩(エピック)です。

物語の核心となるブラックホール「ガルガンチュア」は、理論物理学者 キップ・ソーン博士の監修のもと、一般相対性理論の方程式を実際に数値シミュレーションして生成されました。

このシミュレーションをもとに、VFXスタジオ Double Negative(現 DNEG) が独自のレンダリングアルゴリズムを開発。光がブラックホールの重力で曲がる“重力レンズ効果”を正確に再現し、科学計算から直接導き出された映像をスクリーンに投影しました。

このビジュアル化の過程で得られたデータは学術論文として発表され、映画史上初めて“VFX制作が科学研究に寄与した事例”として注目を集めました。

また、ノーラン監督は極力実写撮影にこだわり、物理的なセット・ミニチュア撮影・IMAXカメラを駆使して、現実世界の質感とCGの融合を徹底。

VFXがあくまで実写を支える“物理的リアリズムの延長”として扱われたことで、映像全体に重厚な説得力が生まれました。

『インターステラー』は、科学・芸術・VFXの三位一体による映像表現の到達点であり、映画が学問と融合しうることを証明した傑作です。

アベンジャーズ/エンドゲーム(Avengers: Endgame, 2019)

アンソニー&ジョー・ルッソ兄弟が監督を務めた『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019年公開)は、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の集大成にして、史上最大規模のVFXプロジェクトとして制作されました。

本作では、2,500カットを超える膨大なVFXショットが世界各地のスタジオによって分業体制で制作され、主要スタジオには Weta Digital(現 Wētā FX)、Industrial Light & Magic、Framestore、DNEG(旧Double Negative)、Digital Domainなど、VFX界を代表する企業が参加しました。

特に、サノスやハルクといったキャラクターでは高精度なパフォーマンスキャプチャが用いられ、俳優の表情筋や皮膚の揺らぎまでを物理的に再現。

さらに、最終決戦シーンでは群衆シミュレーションとプロシージャルアニメーションを駆使し、数百体のキャラクターを同時に自然に動かすことで、圧倒的なスケール感を実現しました。

制作体制も技術革新の象徴でした。

クラウドベースの分散制作環境を導入し、世界中のアーティストが同一のデータをリアルタイムで共有・更新する体制を確立。

地理的な制約を超えたグローバルVFXパイプラインを構築したことで、シリーズ最大の映像規模を支えました。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』は、国際協働によるVFX制作の新しいスタンダードを築いた作品として、映像産業全体に多大な影響を与えた一作です。

Dune/デューン 砂の惑星(Dune, 2021)

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督による『DUNE/デューン 砂の惑星』(2021年公開)は、壮大な世界観と圧倒的な映像美で描かれるSFスペクタクルの金字塔です。

本作では、物理的なリアリズムを徹底的に追求し、砂の動きや光の散乱を流体力学とレイトレーシングでシミュレーション。実際のロケ撮影とシームレスに合成することで、巨大な惑星アラキスのスケール感を現実の風景のように表現しました。

メインVFXを手がけたのは、DNEG。彼らは撮影現場の自然光を基準に、ボリュメトリックライティングや パーティクルベースの砂塵シミュレーション を構築し、人工的なVFXではなく、“自然現象として存在する光と砂” を再現しました。

また、惑星上の巨大サンドワームの出現シーンでは、実際の砂漠での光線条件や粒子挙動を参考に、粒径や質感の異なる複数の砂層を階層的に合成。リアルな重量感と存在感を生み出しています。

ヴィルヌーヴ監督の美学は「VFXを見せるための映像」ではなく、“VFXを感じさせない映像” にあります。

そのため、爆発や派手なエフェクトよりも、光・影・空気感といった繊細な表現に重点が置かれ、観客がまるでその場に立っているかのような没入感を実現しました。

『DUNE/デューン』は、最先端技術を用いながらも映像の自然さを損なわない“静寂のVFX”として高く評価され、アカデミー賞視覚効果賞を受賞。

VFXを「見せる技術」から「感じさせる芸術」へと昇華させた、現代映画の到達点といえる作品です。

アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(Avatar: The Way of Water, 2022)

ジェームズ・キャメロン監督による本作は、VFX技術と映像表現の双方において映画史上の大きな転換点となった作品です。

前作で確立されたパフォーマンスキャプチャ技術をさらに発展させ、水中環境でのモーションキャプチャ撮影を実現。

キャラクターの皮膚表現や髪の動き、光の屈折や水中の粒子描写など、自然現象を極めて高精度に再現しています。

また、リアルタイムレンダリングや高フレームレート(48fps)上映など、映像体験そのものの進化にも挑戦しています。

VFXが単なる視覚効果ではなく、「世界そのものを構築し、観客を包み込む技術」へと進化したことを示した代表的な作品です。

本作は、革新的な技術と映像体験によって世界的に高い評価を受け、結果として興行収入でも23億ドルを超える大ヒットを記録しました。

それは、VFXが“技術”から“感動を生む芸術”へと昇華したことを示す象徴的な成果といえます。

ザ・クリエイター/創造者(The Creator, 2023)

ギャレス・エドワーズ監督による『ザ・クリエイター/創造者』(2023年公開)は、AI時代における新しい映像制作のあり方を提示したSF映画です。

わずか約8,000万ドルという中規模予算ながら、Sony FX3などの民生用シネマカメラを使用して撮影。機動力の高い少人数チームでロケを行い、圧倒的なスケール感と映画的質感を両立させました。

撮影後のポストプロダクションでは、AI支援による軽量VFXパイプラインを構築。

現場で撮影した実写映像に後から機械学習ベースのツールでSF的要素を加える手法を採用し、大作級の映像を少人数・短期間で仕上げるという、これまでのVFX制作の常識を覆すワークフローを実現しました。

主要なVFXを担当したのは Industrial Light & Magic で、リアルなロケ映像の上にAI支援で生成した構造物や機械生命体を合成し、“現実と仮想の境界が見えない映像” を作り出しています。

エドワーズ監督は、プリビズ段階から編集・VFX・カラーまでを一貫した軽量パイプラインで運用し、制作工程そのものを再設計。

これにより、ハリウッド大作に匹敵するクオリティを、独立系映画に近い制作体制で実現しました。

『ザ・クリエイター/創造者』は、AI・小型カメラ・クラウド連携という次世代映像技術の融合が生み出した新しい映画制作のモデルケースとして、VFX業界に強いインパクトを与えました。

ゴジラ-1.0(Godzilla Minus One,2023)

最後にご紹介するのは、日本が世界に誇るVFXスタジオ 「白組」 が制作した『ゴジラ-1.0』(2023年公開)です。

ゴジラ生誕70周年を記念して制作された本作は、日本国内で興行収入76億円を超える大ヒットを記録し、海外でも高い評価を獲得。

さらに第96回アカデミー賞では、邦画およびアジア映画史上初となる「視覚効果賞」受賞という歴史的快挙を成し遂げました。

制作費は約15億円と、ハリウッドのVFX超大作(およそ2〜3億ドル=約300〜450億円規模)と比べて桁違いに小規模ながら、

実写合成・ミニチュア撮影・デジタルシミュレーションを高精度に融合。

限られたリソースの中で緻密なリアリティと迫力を両立した映像は、日本的クラフトマンシップの結晶といえます。

監督を務めたのは、白組所属の映画監督・脚本家・VFXスーパーバイザー、山崎貴(やまざき・たかし)氏。

1986年に白組へ入社し、VFXアーティストとして数々のCMや映画を手がけたのち、『ジュブナイル』(2000年)で監督デビュー。

以降、『ALWAYS 三丁目の夕日』や『STAND BY ME ドラえもん』など、実写とCGの垣根を越えた作品を白組とともに生み出してきました。

本作『ゴジラ-1.0』では、山崎監督が監督・脚本・VFXスーパーバイザーを兼任し、自ら映像の最終クオリティまで統括。

白組との長年にわたるチームワークと、技術と物語を一体化させる山崎監督の映像哲学が融合したことで、

本作は日本のVFXがハリウッドと肩を並べる水準に到達したことを世界に示した歴史的作品となりました。

モデリーで世界の魅せ方を再構築する

モデリーは幅広い用途の3Dコンテンツを制作するチームです。

プリレンダリングによる3DCG表現とリアルタイムレンダリングの両面からアプローチし、映像・ゲーム・Webなど多様な媒体で、クライアントのビジュアル表現を支えています。

モデリーは、高精度な3Dモデリング技術を核に、

プリレンダリングからリアルタイム、さらにはAR/VRなどのバーチャルプラットフォームまで、

多様な領域で“次元の高いリッチな体験”を創出しています。

キャラクター、背景、プロダクト、建築、VFXアセットなど、

ジャンルを問わず最適な形で再現・表現できる確かな造形力と技術力が強みです。

2000件を超える制作実績と、目的に応じた柔軟な提案力・対応力により、

多くのクライアントから信頼をいただいています。

3DCG制作、リアルタイムコンテンツ、VR/ARなどに関するご相談・ご依頼は、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

映画VFXの歴史は、常にテクノロジーと想像力の融合によって進化してきました。

手作業による特撮からデジタル合成、そしてAIやリアルタイムレンダリングへと進む現在、VFXは単なる視覚効果ではなく“物語を語るための言語”へと変化しています。

ブレイクダウン映像を通じて、その緻密な制作過程を知ることは、作品への理解をより深め、制作者たちの創意と技術に改めて敬意を抱くきっかけとなるでしょう。

これからもVFXは、私たちの想像を超える新たな映像体験を生み出し続けるに違いありません。

この記事の監修者 星野 昇平

星野 昇平

独学で3DCGを学び、フリーランスの背景モデラーとしてゲーム業界のコンシューマータイトルに多数参加。加えて、TV・Web広告、AR/VRコンテンツなど、多種多様な分野での制作実績を持つ。

MayaとBlenderの両刀遣い。得意分野はハードサーフェスモデリング。現在はモデリーにて3DCGゼネラリストとして、幅広い案件を担当している。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。