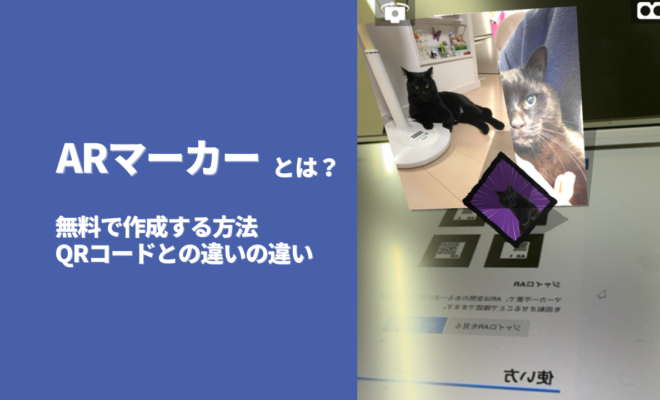

ARマーカー(AR Marker)とは、スマートフォンやタブレットをかざすことで、デジタルコンテンツを現実空間に表示するための目印となる技術です。

一般的に、専用の画像や図形がARマーカーとして使用されますが、最近では顔や建物などもマーカーとして活用できるようになっています。

QRコードと異なり、ARマーカーは3Dコンテンツの表示やインタラクティブな体験が可能で、マーケティングや教育、エンターテイメントなど幅広い分野で利用されています。

また、マーカーを使わずに空間認識技術を活用する「マーカーレスAR」も注目されています。

本記事では、ARマーカーの概要やQRコードとの違い、読み取り方法を徹底解説します。

また、ARマーカーを無料で作成する方法を1手順ずつ詳しく紹介します。

・ARマーカーの概要

・ARマーカーとQRコードの違い

・ARマーカーの種類と仕組み

・ARマーカーを読み取る方法

・ARマーカーを無料で作成する方法

ARマーカーについての知識を付けたい方や、ARマーカーを無料で作成したい方などはこの記事を参照してください。

ARマーカーとは?

ARマーカーとは、拡張現実(AR)を活用する際の目印となるもので、現実空間にデジタルコンテンツを重ねて表示するために使用されます。

あらかじめ登録されたARマーカーをデバイスのカメラで認識することで、指定した場所にARコンテンツを再生・表示できます。

かつては、白黒の四角いパターンが主流でしたが、画像認識技術の進化により、写真やイラスト、さらには建物や人物の顔などもマーカーとして利用できるようになりました。

ARマーカーとQRコードの違い5選

ここでは、ARマーカーとQRコードの違い5選を解説します。

①ARマーカーとQRコードの概要

②認識に必要なカメラが異なる

③デザインの自由度が異なる

④かざした後の挙動が異なる

⑤表示コンテンツの変更可否が異なる

それではここから、1つずつ詳しく紹介します。

①そもそもARマーカーとQRコードとは?

ARマーカーは、3Dコンテンツや動画などのデジタルコンテンツを表示させるための目印となるものです。

あらかじめ特定の画像やイラストを登録することで、ARマーカーとして認識され、対応するコンテンツを呼び出す仕組みになっています。

QRコードは、縦横に配置された点(ドット)によって構成される二次元コードの一種です。

もともとは、デンソーウェーブ社によって一次元バーコードの情報量を拡張する目的で開発されました。

これにより、より多くのデータを効率的に格納できるようになりました。

②認識に必要なカメラが異なる

現在、ARが最も活用されているデバイスはスマートフォンであり、多くのARコンテンツはアプリ形式で提供されています。

そのため、ARマーカーを認識させるには、ユーザーがApp StoreやGoogle Play経由でアプリをインストールする必要があります。

しかし近年では、専用アプリを不要とするWebARが登場し、ブラウザ上で手軽にARコンテンツを体験できるようになりました。

その手軽さから、さまざまな分野での導入が進んでいます。

また、従来QRコードを読み取るには専用アプリが必要でしたが、現在はスマートフォンのカメラ機能に標準搭載されているため、アプリのインストールなしで直接スキャンできます。

この利便性により、ユーザーは手間なくコンテンツへアクセスできるようになりました。

スマートフォンを使用するユーザーにとって、追加のアプリを入れる必要がないことは大きな利点です。

スマホの普及とともに、QRコードやWebARの利用者も増加し、より多くの人がシームレスにデジタルコンテンツを楽しめる環境が整っています。

③デザインの自由度が異なる

ARマーカーは、デザインの自由度が高く、好きな画像やイラストを登録できます。

さらに、ポスターやパンフレットなど、すでにある紙媒体をそのまま活用することも可能です。

また、平面画像だけでなく、顔や体、立体物を識別できるタイプのARマーカーも存在します。

一方、QRコードはデザインのカスタマイズが制限されており、決められたルールに従う必要があります。

基本的に、白黒のドットパターンで構成された四角いコードのみ利用可能です。

④かざした後の挙動が異なる

ARマーカーは、3Dオブジェクト、動画、画像、WEBサイト、スタンプカード、電子ブックなど、幅広いコンテンツを表示できます。

さらに、ARマーカー上にこれらのコンテンツを出現させることで、「マーカーと連動した演出」を実現できます。

一方、QRコードはARマーカーのような連携機能を持たず、基本的にはURLを読み取ることでWebブラウザを開くだけの仕組みです。

⑤表示コンテンツの変更可否が異なる

ARマーカーは、コンテンツ変更が可能です。

例えば、マーカーにスマートフォンをかざした際に動画が再生されるよう設定した場合でも、ARマーカー自体はそのまま維持しつつ、表示するコンテンツを3Dオブジェクトに変更できます。

一方で、QRコードは一度設定したリンク先を後から変更することはできません。

同じQRコードを使用したまま、異なるコンテンツを表示させることは不可能です。

ARマーカーの種類とその仕組み

AR(拡張現実)は、「カメラで認識したマーカーと、事前に登録された情報が一致することで、現実の映像上に仮想コンテンツを表示する」仕組みで動作します。

このARマーカーにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる方式でARを実現しています。

以下で主要な種類について詳しく解説します。

①指定マーカー方式

指定マーカーとは、太めの黒い枠に囲まれた正方形のマーカーを用いるタイプで、ARの中でも最も一般的な方式の一つです。

枠内に描かれたパターンによってマーカーが識別され、対象となるコンテンツが表示されます。

この方式は視認性が高く、読み取り精度が安定している点が特徴です。

マーカーに含まれる情報が比較的少ないため、表示処理が速く、スムーズにコンテンツを展開できます。

ただし、デザイン上の自由度が低く、いかにも「マーカー」といった見た目になってしまうため、自然な見せ方には向かない場合もあります。

②フリーマーカー(画像やイラスト、人物の顔など)

フリーマーカー方式は、黒枠などの目印を必要とせず、任意の画像やイラスト、写真などをマーカーとして利用できる手法です。

カメラが撮影した映像と、あらかじめ登録された画像との一致によってコンテンツを表示します。

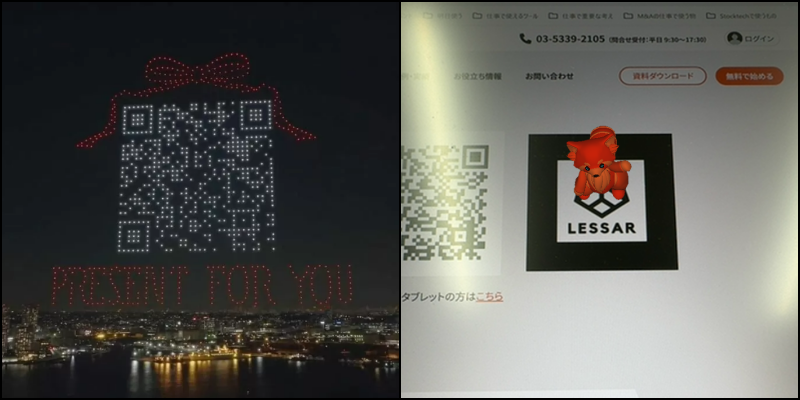

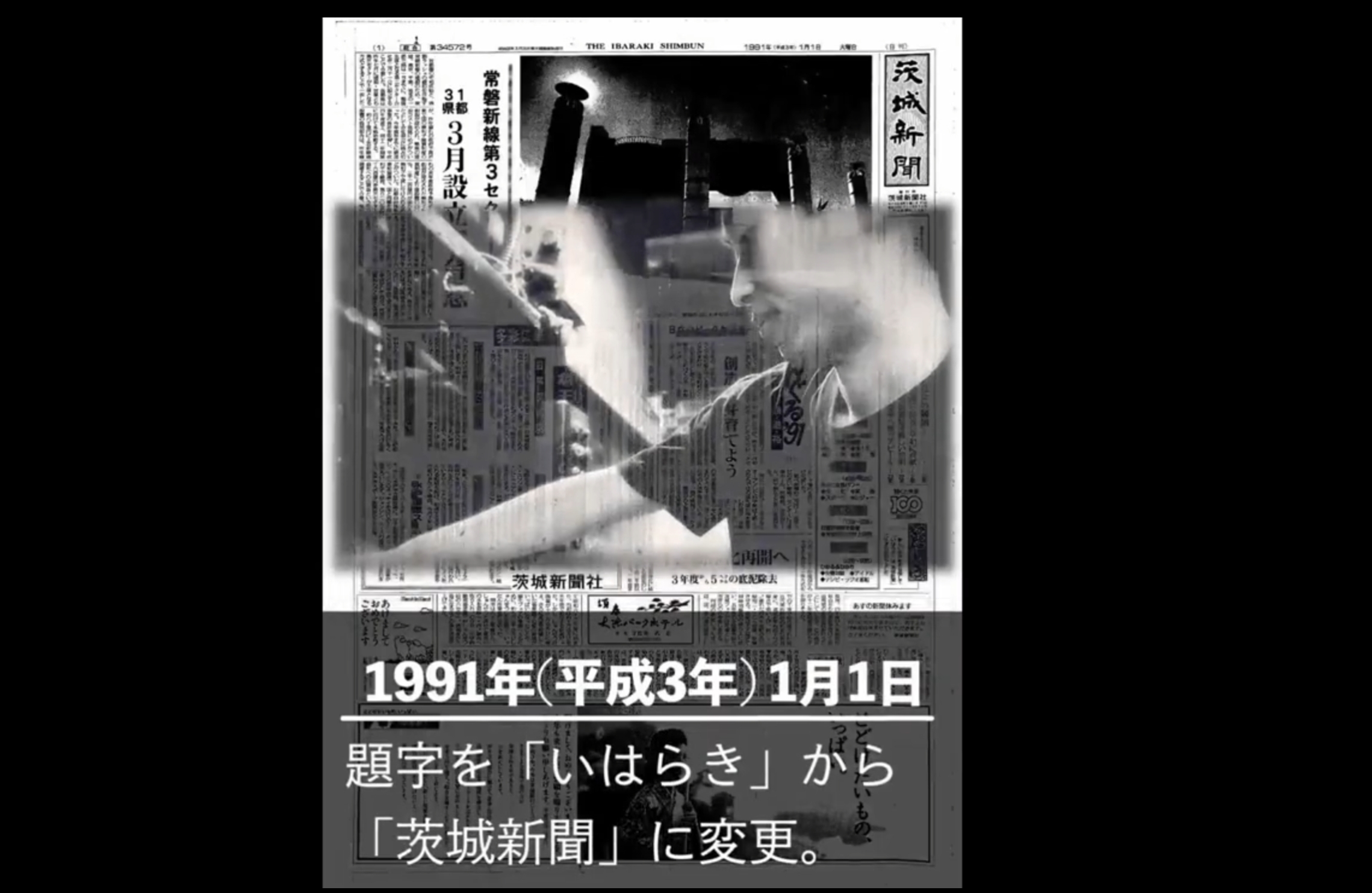

例えば、茨城新聞社では、紙面そのものをマーカーとして活用し、スマートフォンをかざすと会社の歴史を振り返る動画が再生されるといったプロモーションを行いました。

この方式の魅力は、デザインの制約が少なく、印刷物やグラフィックデザインとARを組み合わせやすい点にあります。

アナログな紙面にデジタルの動きが加わることで、印象的で記憶に残る表現が可能になります。

一方で、画像ごとの読み取り精度にバラつきが出やすく、マーカーの認識が不安定になることがあるため、導入時には検証が欠かせません。

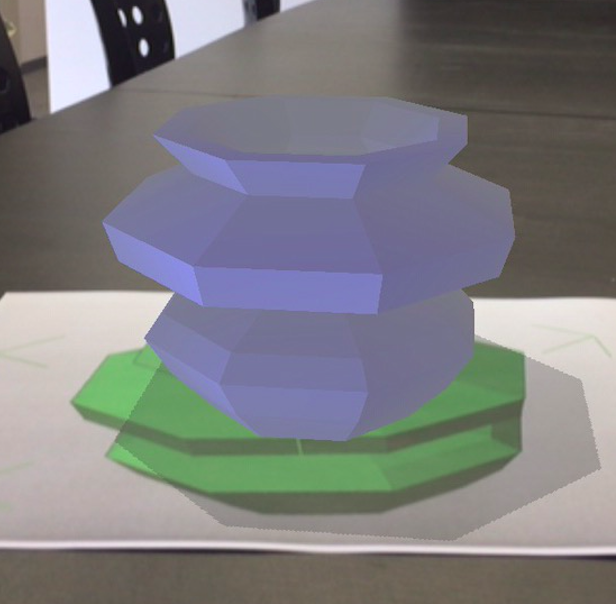

③空間・位置認識(マーカーレスAR)

マーカーレスARでは、実際の物理空間そのものを基準にしてコンテンツを表示します。

机や床、建物などの空間情報を元に、あらかじめ決めた場所に仮想オブジェクトを出現させることができます。

このため『マーカーを使わないAR(マーカーレスAR)』と呼ばれることもあります。

例えば、神姫バスでは、自宅で楽しめるオンライン施策として、3Dの懐かしいバスを家庭内に出現させるコンテンツを提供しました。

この方式は、デバイスの空間認識技術を活用することで、現実の奥行きや立体情報を取得し、リアルな3Dコンテンツをその場に表示することが可能です。

家具の仮置き、バーチャル試着、コスメのテストなど、日常生活に近い体験を提供する分野で活躍しています。

また、GPS機能を用いて位置情報と連動したAR表示も可能で、観光地の案内やスタンプラリーのようなイベント、ナビゲーション用途などにも応用されています。

ただし、GPSの精度に依存するため、屋内やビル街などでは精度に課題が残る場合もあります。

ARマーカーを読み取る方法

ARマーカーを読み取る際、主に『画像マーカーの読み取り方』と『位置・空間認識(マーカーレス型)による読み取り方』の2種類があります。

それではここから、上記それぞれの読み取り方を詳しく紹介します。

画像マーカーの読み取り方

画像マーカーが設定されている場合、デバイスのカメラを使用してスキャンすることで、ARコンテンツを表示できます。

専用アプリを利用する場合は、まずアプリをダウンロードし、「アプリでARカメラを起動→画像マーカーをスキャン→コンテンツが表示される」という手順でARを体験できます。

アプリ不要の「WebAR」を活用すれば、URLやQRコードからWebカメラを起動し、マーカーをスキャンするだけで、ブラウザ上で簡単にARコンテンツを楽しめます。

位置・空間認識(マーカーレス型)による読み取り方

マーカーレス型の位置・空間認識を活用したARコンテンツは、URLをクリックするか、コンテンツIDを入力することで利用できます。

専用のARアプリが必要な場合は、以下の手順で体験可能です。

1.アプリでARカメラを起動

2.画面の指示に従い、位置情報を取得したり、コンテンツIDを入力

3.ARコンテンツが表示される

ウェブARの場合は、以下の方法でアクセスできます。

1.指定のURLを開く、またはQRコードをデバイスのカメラで読み取る

2.ウェブARのカメラが起動

3.ARコンテンツが表示される

このように、専用アプリが必要なARと、ブラウザで体験できるウェブARでは利用方法が異なりますが、どちらも手軽にARを楽しむことができます。

ARマーカーを無料で作成する方法

ここでは、ARマーカーを無料で作成する方法を詳しく紹介します。

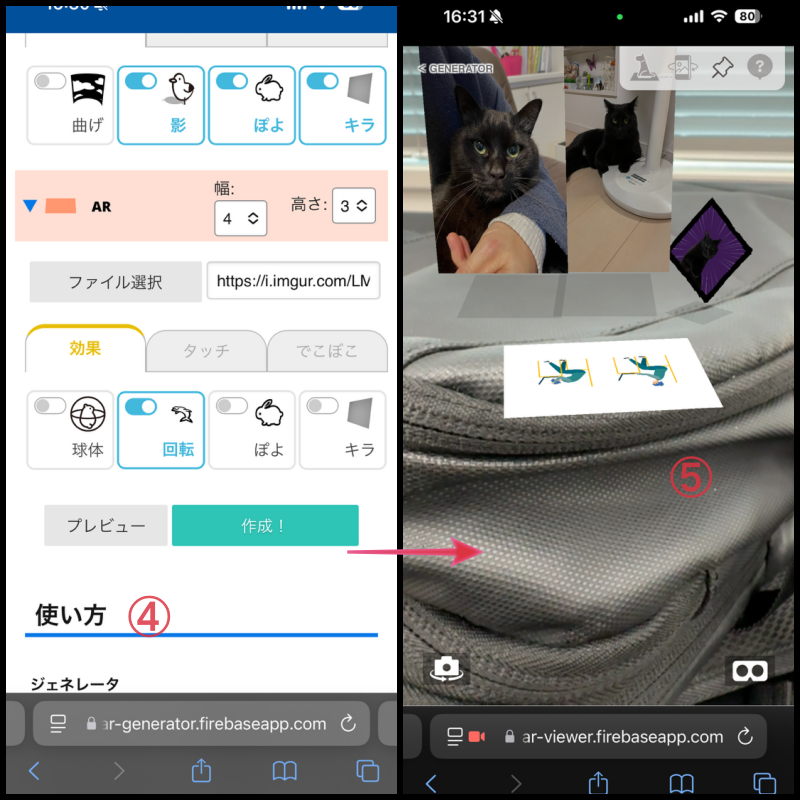

今回は誰でも手軽に、無料でARマーカーが作成できる『WebARジェネレータ』を使用して解説します。

①WebARジェネレータを開く

②お好きな画像を追加する

③画像追加を確定し、効果を選択する

④プレビューをタップ

⑤追加した画像や効果が適用されているか確認

⑥問題なければ「作成」をタップ

⑦QRコードが表示されるので、読み取って確認

それではここから、1つずつ解説します。

まず、Googleで「WebARジェネレータ」を検索します。

次に、「手前」「真ん中」「奥」「床(または球)」という表記があるので、それぞれタップし、画像を追加していきます。

画像を追加した後は、「効果」「タッチ」「でこぼこ」というタブがあるので、お好きなようにカスタマイズします。

4つ全ての画像が追加できたら、下の方にある「プレビュー」をタップしてください。

すると、追加した画像と選択した効果が乗ったアニメーションが表示されるはずです。

思い通りの動きをしていれば完成です。

最後に、「作成!」をタップすると、QRコードが表示されるので読み取って問題がなければ完成です。

自分で読み取って使用できますが、そのままツイートして共有することも可能です。

今回、筆者が5分で作成したARマーカーを見本として添付するので読み取ってみてください。

まとめ

本記事では、ARマーカーの概要や、QRコードとの違いを徹底解説しています。

また、ARマーカーを読み取る方法や、個人が無料でARマーカーを作成する方法を1つずつ紹介しています。

ARマーカーは、拡張現実(AR)を活用する際の目印となるもので、現実空間にデジタルコンテンツを重ねて表示するために使用されるものです。

ARマーカーとQRコードの違いは、以下の4つがあります。

・認識に必要なカメラが異なる

・デザインの自由度が異なる

・かざした後の挙動が異なる

・表示コンテンツの変更可否が異なる

ARマーカーを読み取る方法には、『画像マーカーの読み取り方』と『位置・空間認識(マーカーレス型)による読み取り方』の2種類があり、専用のARアプリが必要な場合とウェブARで読み取るケースがあります。

ARマーカーを作成できるサイトは、有名なものでも7サイト・アプリが存在します。

ARマーカーを初めて作成する方は、Web上で簡単に作れる『WebARジェネレータ』がおすすめです。

慣れてきたら「LESSAR(レッサー)」や「COCOAR(ココアル)」などのアプリ・サイトを使用することをおすすめします。

ARマーカー市場は、技術の進化とともに急速に発展しており、多様な分野での活用が広がっています。

特に、AIやWebAR、5Gとの連携により、より高度でインタラクティブな体験が可能になっています。

今後は、マーケティングや教育、製造業などでの需要が一層高まり、新たなビジネスチャンスが生まれると考えられます。

競争が激化する中、企業は独自の技術やサービス開発に注力することが重要になります。

AR技術の進展と市場の成長が期待される中、今後の動向に注目が集まります。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。