「デジタルツイン」という名前は知っていても、仕組みや活用方法まで明確に答えられる方は多くはありません。

この技術は、現実世界の状態を仮想空間にリアルタイムで再現し、分析・シミュレーション・最適化までを可能にする革新的な仕組みです。

今では製造業や都市開発、医療、物流など多岐にわたる分野で導入が進み、行政や国策でも重要な役割を担っています。

本記事では、デジタルツインの基礎から実際の活用事例、注目企業、そして今後の展望までを包括的に解説します。

また、技術導入のヒントを探している方にとって、確かな一歩となる内容をお届けします。

・デジタツインの概要

・デジタツインの仕組み

・デジタツインの活用事例

・デジタツインに取り組む注目の企業

・デジタツイン導入のメリット

・デジタルツインの将来性

デジタルツインとは?意味を簡単に解説

デジタルツインは近年、製造業や都市開発、医療、インフラ管理などさまざまな分野で注目されている先端技術です。

実世界の「双子(ツイン)」となるようなデジタル空間を作り出し、リアルな状況を仮想空間上で再現・分析・改善できる点が特徴です。

これにより、現場に行かなくてもデータに基づいた判断ができるため、業務の効率化やリスク管理に大きな効果を発揮します。

では、具体的にデジタルツインとは何か、行政機関はどのように捉えているのか、メタバースとは何が違うのかを見ていきましょう。

デジタルツインの定義

デジタルツインとは、現実のモノや環境をデジタル空間上にリアルタイムで再現し、監視・分析・最適化に活かす技術のことです。

たとえば、工場の設備が今どう動いているかをデータで把握し、異常を早期に発見したり、運用を改善したりできます。

難しく聞こえるかもしれませんが、「現実の様子を仮想空間にそっくり写すミラーのような仕組み」と考えると分かりやすいでしょう。

IoTやAI、センサー技術と連携しながら進化しており、将来的には社会全体のスマート化を支える基盤になると期待されています。

総務省・国土交通省が示すデジタルツインの位置づけ

日本の行政でも、デジタルツインは社会変革の鍵として注目されています。

総務省は、スマートシティの実現や防災対応の強化に向けてデジタルツインの活用を推進しており、災害リスクの可視化や都市機能の最適化を目指しています。

一方、国土交通省は、インフラ管理や都市開発への応用を重視。たとえば道路や橋梁、建築物の状態をリアルタイムに把握し、適切な維持管理や都市設計に活かす取り組みを進めています。

国レベルでの取り組みが進むことで、技術の信頼性と導入のハードルも徐々に下がってきています。

メタバースとの違い・関連性

メタバースとデジタルツインはともに仮想空間に関わる技術ですが、役割や目的は大きく異なります。

デジタルツインは「現実世界の情報を仮想空間に忠実に再現し、活用する」ことが目的です。

一方、メタバースは「仮想世界での交流や体験の創出」に重きを置いています。

つまり、デジタルツインが現実を改善するためのツールであるのに対し、メタバースは主にエンターテインメントやコミュニケーションに特化しています。

ただし、将来的にはこの2つが融合し、よりリアルな社会体験を提供する新たなサービスの誕生も期待されています。

デジタルツインの仕組みと技術構成

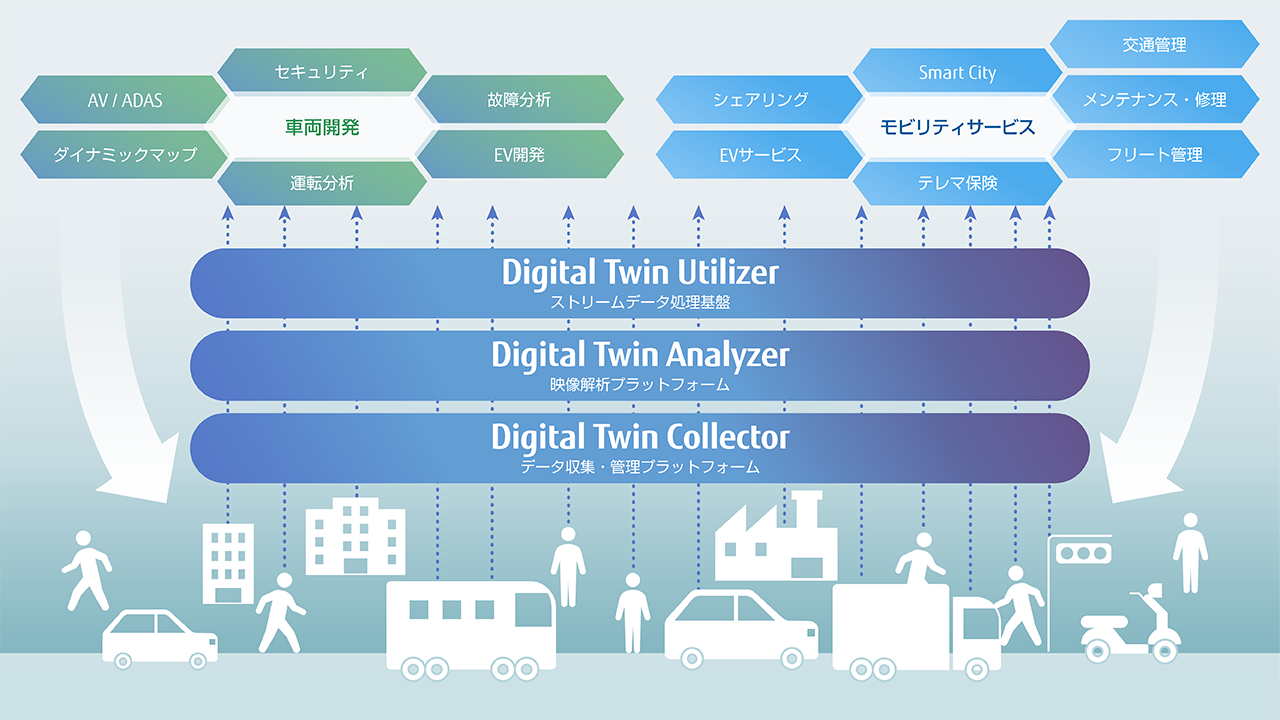

デジタルツインは、現実世界の状態を仮想空間に正確に再現することで、モニタリングやシミュレーション、予測などに活用される技術です。

その仕組みを支えるのは、リアルタイムで情報を収集・処理・再現する一連のデジタル基盤です。

このセクションでは、現実の情報をどう仮想化しているのか、どんな技術と組み合わさって機能しているのか、そしてシミュレーションとの違いについて解説します。

現実世界の情報をどう仮想空間に再現するのか

現実の情報は、センサーやカメラなどを通じて収集され、クラウドやデジタルプラットフォームへ送られます。

たとえば、工場の設備や都市の交通状況などのデータをリアルタイムで取得し、3Dモデルやダッシュボード上に再構築します。

このデータは動的に更新されるため、現場の状態を正確に反映し続けることが可能です。

これにより、物理的な現象を遠隔地からも「見える化」し、迅速な判断や改善が行える環境が整います。

IoT・センサー・AIとの関係性

デジタルツインの中核を担うのがIoT、センサー、そしてAIです。

IoTは、モノ同士をネットワークでつなぎ、センサーを通じて環境や設備の情報を継続的に取得します。

センサーは温度、圧力、振動、位置情報など、状況を細かく把握するために使われます。

そしてAIは、それらのビッグデータを解析し、異常検知や動作の最適化、将来予測を行います。

これらの技術が連携することで、デジタルツインは単なる再現を超え、「意思決定を支援するシステム」として機能します。

シミュレーションとの違い

シミュレーションとデジタルツインは混同されがちですが、本質的には異なるアプローチをとります。

シミュレーションは、仮想的な条件下での予測実験であり、現実のデータとの接続は必須ではありません。

一方で、デジタルツインは現実の状態と常に連動し、最新の情報を反映し続ける「リアルタイムな仮想コピー」です。

つまり、シミュレーションは仮定に基づく一方向の分析であり、デジタルツインは実世界との双方向性をもった継続的なモデルだと言えます。

デジタルツインの活用事例5選

ここでは、デジタルツインの活用事例を下記分野に分けて紹介します。

製造業

建設・都市計画

流通・物流

医療・ヘルスケア

メタバース連携事例

より詳しいデジタルツインの活用事例を知りたい方は、以下記事をご参照ください。

製造業

製造業では、工場の稼働状況をリアルタイムで監視し、トラブルを未然に防ぐ「予知保全」や生産性の向上に活用されています。

たとえば、GE(ゼネラル・エレクトリック)は航空機エンジンに多数のセンサーを設置し、AIと連携することで異常の兆候を早期に察知できる仕組みを構築しています。

また、BMWは自社工場を3Dスキャンし、レイアウトや作業フローを仮想空間で検証・最適化を可能としています。

これにより、スマートファクトリーとしての効率性を大幅に向上させることに成功しました。

建設・都市計画

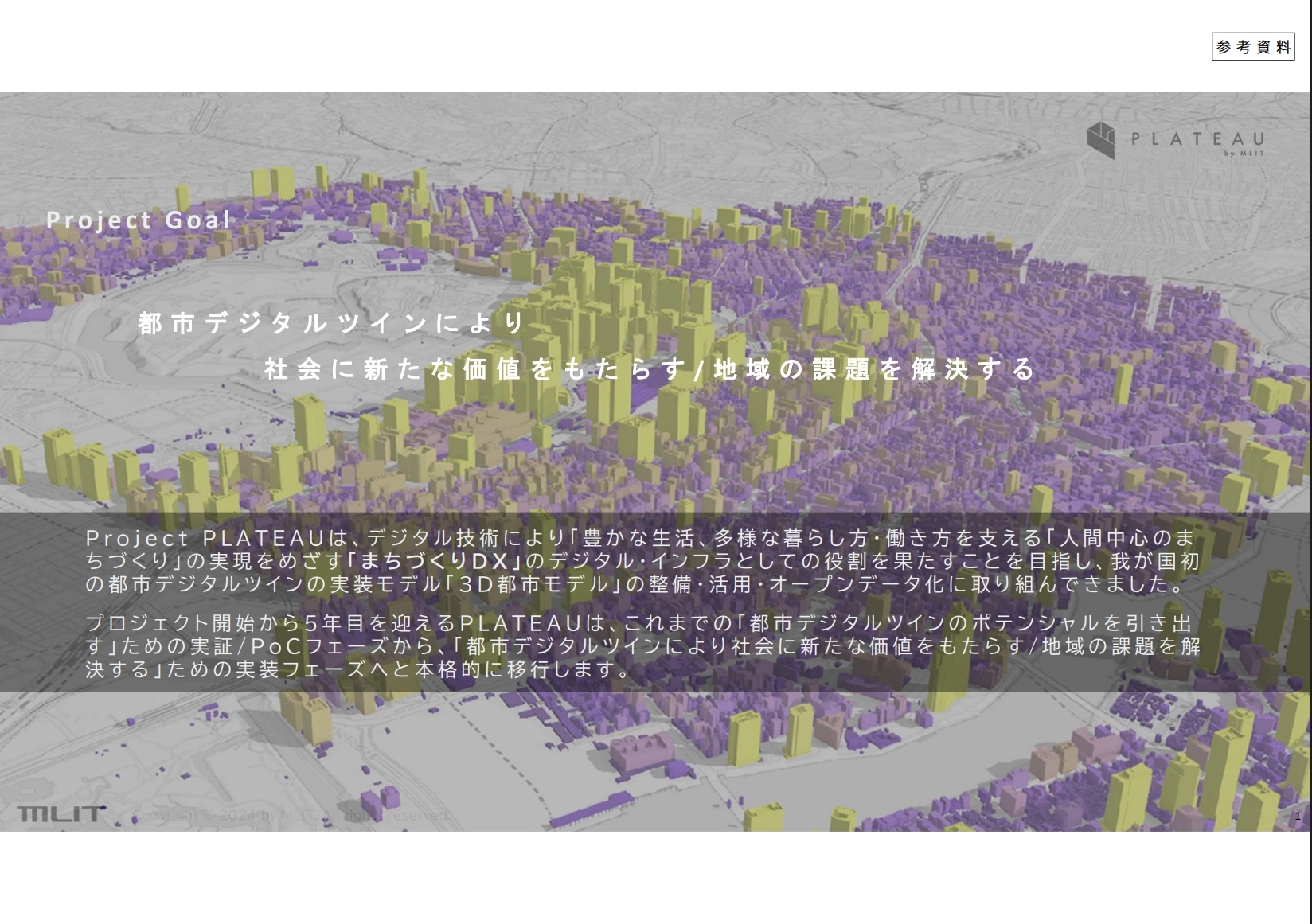

建設分野では、国土交通省が推進する「PLATEAU(プラトー)」が代表的な事例として挙げられます。

このプロジェクトでは、都市の建物や道路などを3Dで再現し、防災計画や都市開発に活用されています。

具体的には、避難経路のシミュレーションや交通量の可視化など、都市の課題を仮想空間で検証し、リアルな政策へとつなげる取り組みが進められています。

従来の図面では捉えきれなかった「空間的な課題」を視覚的に把握できるのが大きな利点です。

流通・物流

物流業界では、デジタルツインを用いて倉庫管理や配送計画の最適化が図られています。

たとえば、DHLは倉庫業務にスマートグラスを導入し、ピッキング作業を効率化しています。

作業プロセスの見える化により、作業精度とスピードの向上が実現しました。

さらにAmazonでは、倉庫の動線や在庫の配置をデジタルツインで再現し、AIによる配送ルート最適化と組み合わせて、無駄のない物流を実現しています。

こうした事例は、EC需要の高まりに対応する上で大きな武器となっています。

医療・ヘルスケア

医療分野では、患者ごとの状態を再現した「個別デジタルツイン」が注目されています。

たとえば、富士通は病院の病床稼働状況や患者データをリアルタイムに可視化し、医療リソースの効率的な配分を支援するシステムを導入しました。

また、コニカミノルタでは、内視鏡手術のシミュレーションアプリを提供し、医師が事前に手技を確認・練習できる環境を実現しています。

これらの技術は、医療の質向上や安全性確保に貢献しています。

メタバース連携事例

デジタルツインとメタバースが連携することで、新たな価値が生まれています。

川崎重工は、製造現場をまるごと仮想空間に再現する「インダストリアルメタバース」を導入。

実際の工場とリンクしながら、遠隔地からの設備管理や技術者トレーニングを可能にしています。

また、シンガポール政府は都市全体をデジタルツイン化し、「バーチャルシンガポール」として都市計画や災害対策に活用。

政策の立案・検証にリアルなデータを用いることで、持続可能な都市運営を実現しています。

デジタルツインに取り組む注目企業

デジタルツインの導入は大手企業を中心に加速しており、業界のリーダー企業が先進的な活用事例を生み出しています。

特に、製造、インフラ、医療、都市開発といった分野で実績を持つ企業が、デジタルツインの可能性を引き出しながら競争優位を築いています。

ここでは、日本国内と海外それぞれで注目される企業の取り組みを紹介します。

日本企業の取り組み

日本国内でも、デジタルツインの活用は徐々に広がりを見せています。

たとえば、日立製作所はプラントや設備の運用状況をリアルタイムで可視化し、メンテナンスや最適化に活用しています。

スマートインフラの基盤として、鉄道やエネルギー分野でも技術を展開しています。

川崎重工では、「インダストリアルメタバース」を掲げ、工場全体を仮想空間に再現し、遠隔管理やシミュレーションに利用しています。

また、富士通やNECも、医療・防災・行政領域でのデータ活用にデジタルツインを導入しており、社会課題の解決に向けた取り組みを加速中です。

海外の先進企業

海外では、特にSiemens(シーメンス)やGE(ゼネラル・エレクトリック)がデジタルツイン領域をリードしています。

Siemensは製造業向けのプラットフォーム「Xcelerator」や「Digital Enterprise Suite」を展開し、設計から生産、運用、保守まで一貫してデジタルで統合しています。

製品ライフサイクル全体を最適化することで、開発のスピードと品質の両立を実現しています。

GEは航空機エンジンや発電設備に数百個のセンサーを搭載し、AIを用いた予知保全を実施しています。

リアルタイムでの監視と最適運用によって、ダウンタイムの最小化に成功しています。このような先進企業の事例は、今後の産業標準を示す好例と言えるでしょう。

デジタルツイン導入の5つのメリット

ここでは、デジタルツイン導入の5つのメリットを紹介します。

1.現場の状態をリアルタイムに可視化できる

2.生産性や業務効率の向上に貢献

3.精度の高いシミュレーションが実行できる

4.異常の予兆検知とトラブルの未然防止が可能

5.サステナビリティや社会課題解決にも貢献

それではここから、1つずつ詳しく解説します。

1.現場の状態をリアルタイムに可視化できる

デジタルツインを導入することで、工場やインフラ、都市空間といった物理的な場所の状況を、リアルタイムで仮想空間上に再現できます。

これにより、現場にいなくても遠隔から設備の稼働状況や異常の兆候を確認でき、迅速な対応が可能になります。

特に複数拠点を持つ企業にとっては、管理効率の大幅な向上が見込まれます。

2.生産性や業務効率の向上に貢献

リアルタイムのデータをもとに、稼働率や作業フローの無駄を分析することで、生産ラインや業務プロセスの最適化が図れます。

たとえば、ボトルネックの特定や人員配置の見直しに活用でき、無駄を削減しながら生産性を高めることが可能です。

実際にスマートファクトリーでは、デジタルツインによって大幅なコスト削減と納期短縮が実現されています。

3.精度の高いシミュレーションが実行できる

仮想空間上で設備や環境の再現ができるため、設計段階や改善計画の立案時にシミュレーションを活用することで、試作コストを抑えつつ効果的な意思決定が可能になります。

たとえば、新しい製造工程を導入する前に影響を仮想的に検証することで、リスクを最小限に抑えられます。

都市開発や災害対策にも同様の活用が進んでいます。

4.異常の予兆検知とトラブルの未然防止が可能

センサーやIoTデバイスから取得したデータをAIが分析し、わずかな変化やパターンから設備の異常を事前に察知できます。

これにより、故障発生前にメンテナンスする「予知保全」が可能になり、ダウンタイムを最小限に抑えられます。

製造業だけでなく、エネルギー施設や医療現場などでも導入が広がっています。

5.サステナビリティや社会課題解決にも貢献

エネルギー消費量の削減や効率的な都市運営、交通渋滞の解消など、社会課題への対応にもデジタルツインは役立ちます。

たとえば、都市全体のエネルギーフローを仮想空間で管理することで、再生可能エネルギーの最適配分が可能となります。

PLATEAUなどの国主導のプロジェクトでも、持続可能な社会づくりへの応用が始まっています。

デジタルツインの今後と将来性

デジタルツインは、従来の可視化・分析ツールの枠を超え、社会全体の構造や仕組みそのものを変える可能性を持っています。

とくに今後は、スマートシティやメタバース、さらには生成AIとの融合によって、より高度かつ多用途な活用が期待されています。

国の政策レベルでも導入が進められており、その将来性は非常に高いと言えるでしょう。

以下では、主要な3つの展望を紹介します。

1.スマートシティとの融合

2.生成AI・メタバースとの連携進化

3.国策との関係性(総務省・国交省)

1.スマートシティとの融合

都市全体をデジタル空間上に再現し、交通、インフラ、公共サービスなどを一元管理するスマートシティ構想との連携は、デジタルツインの大きな発展領域です。

たとえば、建物のエネルギー使用量や交通の流れをリアルタイムで把握し、最適な制御を行うことで、持続可能で快適な都市生活を実現することが可能になります。

国土交通省の「PLATEAU」では、複数都市の3D都市モデルがすでに公開されており、防災やまちづくりの施策検討に活用が始まっています。

2.生成AI・メタバースとの連携進化

デジタルツインと生成AI、メタバースの組み合わせにより、仮想空間でのシミュレーションやユーザー体験がさらに高度化します。

生成AIを活用すれば、蓄積されたデータから未来の行動予測や自動設計が可能となり、意思決定の精度が飛躍的に向上します。

また、メタバース空間内でデジタルツインが現実と連動すれば、仮想上で都市や施設の体験ができるようになり、遠隔での研修・観光・不動産内覧など、多岐にわたる分野で新しい価値が創出されます。

3.国策との関係性(総務省・国交省)

日本政府も、デジタルツインを社会インフラとして活用する動きを強めています。

総務省は「スマートシティ構想」の中核技術として位置付けており、防災や交通制御、地域データ連携基盤の整備に取り組んでいます。

国土交通省は、都市の3Dモデル活用を推進し、まちづくりや公共インフラの効率的な管理を目的とした施策を展開中です。

これらの国策は、デジタルツインを単なる技術にとどまらず、社会全体の変革を支える「次世代基盤」として成長させる土台となっています。

デジタルツインは高品質な3Dデータが成功のカギ!3Dデータならモデリーへお問い合わせ!

・幅広い用途に対応

・豊富な制作実績

・多様な素材からモデリング可能

・経験豊富なプロのモデラーが制作

・納得の価格、安定の品質

・サポート、サービスが優れている

本格的な3Dデータを作成したい方におすすめなのが、弊社3Dモデル制作専門サービス「モデリー(Modely)」です。

無料アプリでは実現が難しい、リアルで高品質な3Dアバターをプロの手によって制作できるのが大きな特徴です。

「モデリー」では、AI生成をベースにしながらも、人の手による細かな修正・監修が行われるため、クオリティの高い仕上がりが期待できます。

ビジネス用途のアバター、VTuber向けのキャラクター、メタバース用の3Dモデルなど、幅広いニーズに対応しており、納品形式も用途に応じてカスタマイズ可能です。

特に、企業のブランディングやPR用にオリジナルアバターを作りたい場合、「モデリー」のような専門サービスを利用することで、他社と差別化されたインパクトのある3Dアバターを制作できます。

・予算の都合上、低コストで依頼したい

・3Dの知識がないが、3Dデータを作ってほしい

・指示通りのデザインが完成するか心配

・短納期の依頼だけど品質を保ちたい

まとめ

本記事では、デジタルツインの概要や定義、メタバースとの違いや仕組みなど徹底解説しました。

また、デジタルツインの活用事例や国内外での取り組み、将来性などについても詳しく紹介しています。

デジタルツインは、現実世界を仮想空間に忠実に再現し、あらゆる業務や都市活動の効率化・最適化を支える次世代の基盤技術です。

製造業や医療、物流、都市開発といった分野における実用例も増えており、生成AIやメタバースとの融合によって、その可能性はさらに広がっています。

また、総務省や国土交通省も政策レベルで推進しており、社会全体を巻き込んだ変革が進行中です。

企業の競争力向上だけでなく、持続可能な未来社会の実現にもつながるこの技術に、今後どのように向き合うかが重要な鍵となります。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。