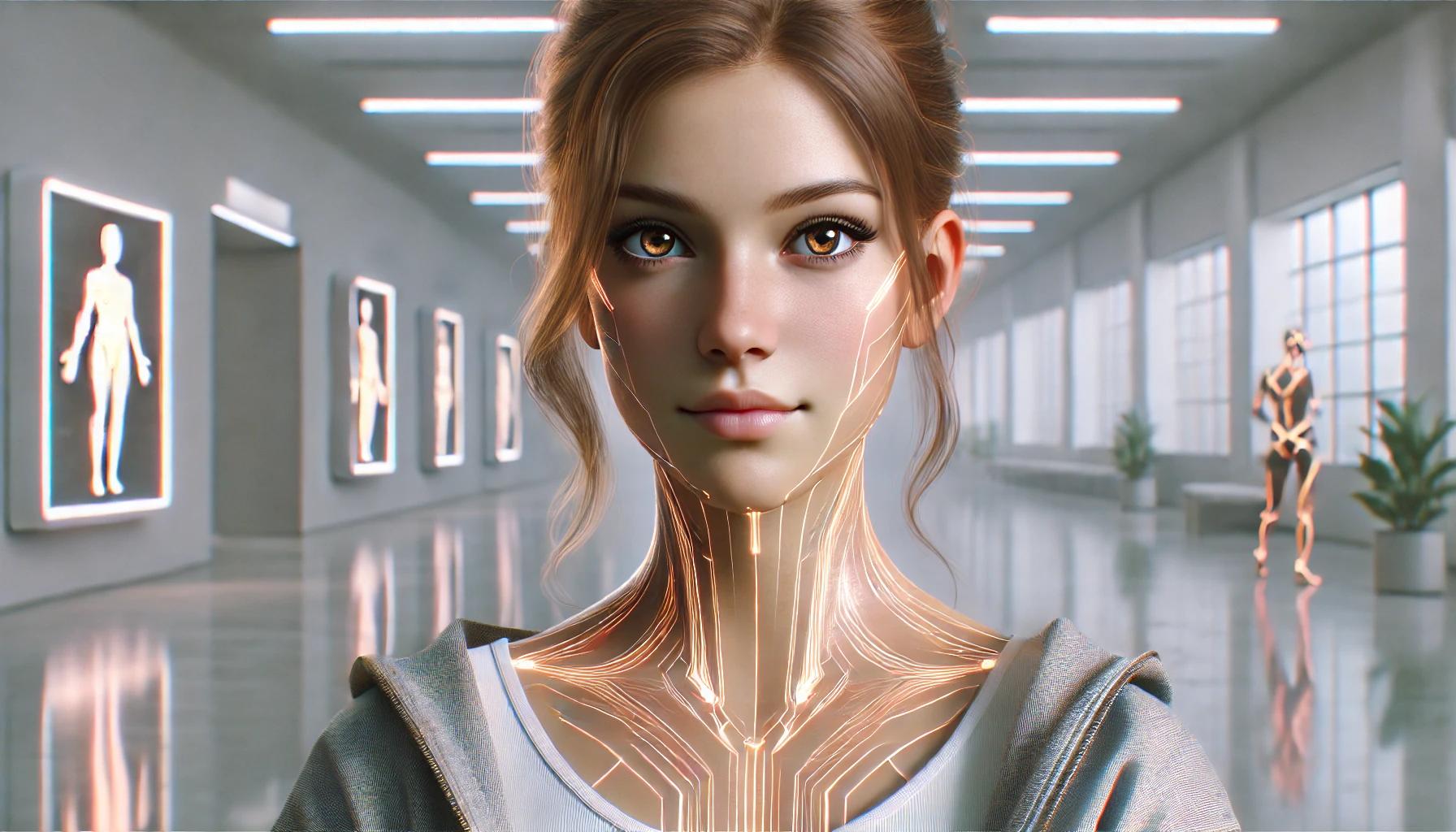

近年、AIやCG技術の急速な進化により、『バーチャルヒューマン』という言葉がさまざまな分野で注目されています。

バーチャルヒューマンは、AIを活用し、人間の姿や動きをリアルに再現したCGで作られた仮想キャラクターのことです。

最近では、SNSインフルエンサーやGU、PRADAなどを始めとする大手企業がプロモーションの一環としてバーチャルヒューマンを導入しています。

バーチャルヒューマンは人件費がかからず、広告効果も高いため、世界中の企業で注目を集めています。

そこでこの記事では、バーチャルヒューマンの概要やメリット、活用方法を徹底解説します。

また、バーチャルヒューマンの活用事例7選も紹介しています。

・バーチャルヒューマンの概要

・バーチャルヒューマンとAIアバター、VTuberの違い

・バーチャルヒューマンのメリット

・バーチャルヒューマンの活用方法

・バーチャルヒューマンの作り方

・バーチャルヒューマン制作に掛かる費用

・バーチャルヒューマン制作なら『モデリー』がおすすめな理由

バーチャルヒューマンとは?

バーチャルヒューマンとは、AIを活用し、人間の姿や動きをリアルに再現したCGで作られた仮想キャラクターのことです。

最近では、CG技術とAIの進化により、現実の人間と見分けがつかないほど精巧なバーチャルヒューマンが誕生し、注目を集めています。

現在、多くの企業がバーチャルヒューマンを活用しており、主な利用方法には商品プロモーション、接客業務、コールセンターなどが含まれています。

さらに、バーチャルヒューマンは、24時間稼働できる点や、多言語対応が可能である点など、現実の人間にはできない能力を持たせられます。

そのため、人間が提供するサービスよりも高品質な対応を実現できる存在として、今後ますます多くの企業での導入が期待されています。

バーチャルヒューマンとAIアバター・VTuberのそれぞれの違い

バーチャルヒューマンに関連する用語として、「VTuber」「AIアバター」「デジタルヒューマン」などがよく使われます。

特にバーチャルヒューマンとデジタルヒューマンは、ほぼ同じ意味で扱われています。

AIアバターは、AI技術を利用して制御される仮想キャラクターで、音声認識や自然言語処理といった技術を活用して人とコミュニケーションが取れる存在です。

AIアバターとバーチャルヒューマンの違いは、AIアバターは特に現実の人間の代理として使われることが多いことが挙げられます。

一方、バーチャルヒューマンは独自の外見やキャラクターを持つ存在で、リアルなビジュアルが特徴です。

また、現実と仮想の境界が薄れるほどの高い表現力を持っています。

ただし、これらの用語の明確な定義はなく、AI技術が進化するにつれ、バーチャルヒューマン、デジタルヒューマン、AIアバターといった用語は同じ意味で使われることが増えるとされています。

また、VTuberは「バーチャルユーチューバー」の略であり、YouTubeやTwitchなどのプラットフォームで活動するバーチャルキャラクターを指します。

特にオンラインでの動画配信やコンテンツ制作が主な活動内容となっています。

活躍する代表的なバーチャルヒューマン

現代では、インフルエンサー、コールセンター、広告・宣伝、エンタメ業界など様々な分野でバーチャルヒューマンが活躍しています。

ここでは、代表的なバーチャルヒューマンとその活躍についてご紹介します。

| 名称 | 運営企業 | SNS | 特徴 |

| imma | Aww | imma (@imma.gram) | SNSでの人気が高く、ファッションやアートの分野で活躍中。 ファッション雑誌の表紙も飾ることがある。 |

| Miquela Sousa | Brud(米国) | Miquela (@lilmiquela) | グローバルに活躍し、特に若い世代に人気が高い。 ファッションや社会問題に関するSNS投稿が特徴的。 リアルな外見と独自のスタイルで知られる。 |

| coh | KDDI | coh (@i_am_coh) | 非常にリアルな外見と表情が特徴。 5G技術を活用し、スムーズで高品質なビジュアルを実現。 |

今後、AI技術の進化に伴い、バーチャルヒューマンはさらにリアルな存在となり、その表現力も一層豊かになることが予想されます。

加えて、メタバースをはじめとする仮想空間での活動範囲も拡大していくでしょう。

バーチャルヒューマンを活用する3つのメリット

ここでは、バーチャルヒューマンを活用するメリットを紹介します。

1.大幅なコスト削減が期待できる

2.人間関係や欠勤など様々なリスクを回避できる

3.会社にマッチした最適な人員を確保できる

それではここから、バーチャルヒューマンを活用するメリットを1つずつ詳しく解説します。

1.大幅なコスト削減が期待できる

バーチャルヒューマンの導入により、人件費を始めとするさまざまなコストを削減できるメリットがあります。

実際に人を雇用する必要がないため、給与や福利厚生、研修などにかかる費用が不要とため、運営にかかる固定費を大幅に抑えられます。

加えて、バーチャルヒューマンは24時間365日対応可能で、人員の勤務時間に制約されることなく稼働させられます。

さらに、バーチャルヒューマンを使用することで、オフィススペースや作業環境の確保にかかる賃料や設備投資も削減可能となり、運営コストの圧縮が実現できます。

2.人間関係や欠勤など様々なリスクを回避できる

バーチャルヒューマンを活用することで、実在の人材を雇う際に生じるリスクを大幅に減らせるという利点があります。

まず、バーチャルヒューマンは人間と違い、身体的・精神的な欠陥がないため、病気や怪我、ストレスによる問題行動などを心配する必要がありません。

また、あらかじめ決められたルールに基づいて行動するため、法律違反や不適切な発言といった人間によるミスも防げます。

さらに、バーチャルヒューマンを活用することで、ハラスメントやトラブルのリスクが大幅に減少します。

性別や人種、宗教、年齢、外見などによる差別的発言や、感情的に相手を傷つけることもなくなります。

バーチャルヒューマンはデジタルの存在であるため、これらのリスクから解放され、企業は業務における不安要素を取り除くことができ、安心して利用できる点が大きなメリットです。

特に、コールセンターや接客、教育などの分野で、バーチャルヒューマンが注目されているのは、こうしたリスク軽減の理由が大きいと言えます。

3.会社にマッチした最適な人員を確保できる

バーチャルヒューマンを活用することで、各企業が理想とする従業員を自由に作り上げ、活用できるメリットがあります。

企業が理想の人材を実際の人間から見つけ出すのは、時間や費用が掛かるため、難しい作業になります。

しかし、バーチャルヒューマンを利用すれば、企業のニーズに合った全ての特徴を持つ理想的なキャラクターを自由に設計できます。

さらに、複数の言語を話せる能力など、現実の人では実現できない特徴を持たせることもでき、それにより業務効率の向上が期待できます。

バーチャルヒューマンの活用方法

ここでは、バーチャルヒューマンの活用方法を紹介します。

1.商品のPR・ブランドモデルとして起用

2.接客やカスタマーサービスとして活用

3.エンタメコンテンツとして活用する

それではここから、バーチャルヒューマンの活用方法を1つずつ詳しく解説します。

1.商品のPR・ブランドモデルとして起用

バーチャルヒューマンの活用方法として、商品やブランドのモデルとして起用する方法が挙げられます。

企業は、商品のプロモーションやブランドのイメージモデルとして、人間によく似たバーチャルヒューマンを採用する選択肢があります。

バーチャルヒューマンは、リアルな人間とは違い、人件費がかからないだけでなく、現実の有名人のようなスキャンダルなどのリスクを回避できるため、企業にとって安心して採用できるモデルとなります。

さらに、バーチャルヒューマンをモデルに起用すること自体がユニークなプロモーション手法となり、その斬新さで話題を呼び、企業の知名度向上に貢献する可能性もあります。

2.接客やカスタマーサービスとして活用

サービス業界では、バーチャルヒューマンの導入が大いに期待されています。

AIチャットの次世代技術として位置づけられるバーチャルヒューマンは、受付や接客などの業務で高いパフォーマンスを発揮します。

バーチャルヒューマンが実際のスタッフに代わってサービスを提供することで、従業員の負担を軽減し、コスト削減も実現できます。

彼らは24時間体制で働ける上、豊富な知識や多言語対応能力を持ち、顧客満足度を向上させる多くのメリットを提供してくれます。

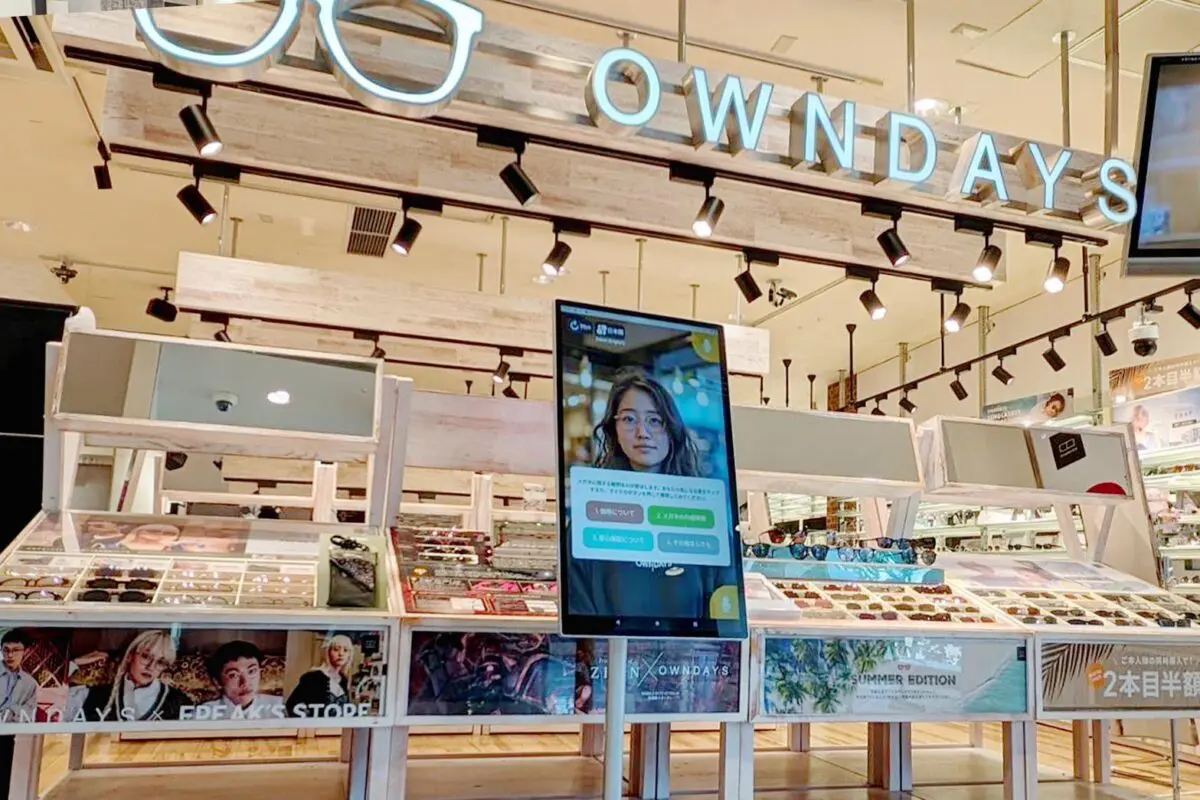

たとえば、メガネやサングラスの企画・製造・販売するOWNDAYS社では、店舗にバーチャルヒューマンを導入し、実際の接客業務を担わせています。

3.エンタメコンテンツとして活用する

バーチャルヒューマンの活用方法として、ゲームのキャラクターやライブアーティストなど、エンターテインメント分野での利用も始まっています。

バーチャルヒューマンをゲーム内に登場させたり、音楽ライブやSNSで情報発信することで、多くの人々の注目を集め、企業のプロモーション活動にも役立てられます。

エンタメコンテンツとしてバーチャルヒューマンが活用された事例としては、2019年の紅白歌合戦で、美空ひばり氏の過去の映像や音声を基に作られた『AI美空ひばり』が、本人に似た歌声を披露し、大きな話題を呼びました。

バーチャルヒューマンの作り方

バーチャルヒューマンの制作には、高度な技術が必要になるため、素人が作成するのは難しいと言われています。

しかし、フル3DCGで制作されたバーチャルヒューマン『Saya(サヤ)』は、一般のクリエイター夫婦が作成しています。

この事例から、3DCGの知識がある程度あれば、バーチャルヒューマンを一から作り上げられるということがわかります。

そこでここでは、バーチャルヒューマンの作り方を各ステップごとに具体的に解説します。

1.3Dモデリングツールを用いる

2.生成AIを活用する

3.自然言語処理(NLP)の知識

4.機械学習とディープラーニング技術

5.高精度なリアルタイムレンタリング技術

1.3Dモデリングツールを用いる

バーチャルヒューマンを作成する際、欠かせないのが3Dモデリングソフトウェアです。

具体的には、立体的な形状を設計し、テクスチャ(表面の質感や色彩)を適用することで質感を表現し、さらにアニメーションを設定してキャラクターに動きを持たせます。

3Dモデリング制作において、特に人気のあるソフトは以下の通りです。

| ソフトウェア名 | 特徴 | 主な用途 |

| Blender | 無料で利用できるオープンソースソフト。モデリング、リギング、アニメーション、シミュレーション、レンダリングなど多彩な機能を備える。 | 幅広い用途に対応可能で、プロフェッショナルな制作にも使用される。 |

| Autodesk Maya | 映画、テレビ、ゲーム業界で広く使われるツール。高度な3Dアニメーションや複雑なモデル作成が可能。 | 映像制作やゲーム開発など、専門性の高い3Dコンテンツ制作に最適。 |

| 3ds Max | Autodesk製のソフトで、建築ビジュアライゼーションやゲーム分野に強みを持つ。操作性が高く、精密なモデリングが可能。 | 建築設計やゲーム開発でのビジュアル表現に特化したツール。 |

これらのツールを活用すれば、バーチャルヒューマン制作に留まらず、映画、ゲーム、バーチャルリアリティといった幅広い分野での3Dコンテンツ制作にも対応できます。

2.生成AIを活用する

2022年末にOpenAIからChatGPT(GPT-3)が発表されて以降、生成AI技術は急速な進化を遂げています。

生成AIには主に以下の4つのタイプがあります。

| 種類 | 概要 | 主な用途 |

| テキスト生成AI | ユーザー入力に基づいて文章を作成するAI | 会話形式の文章生成(例:ChatGPT) |

| 画像生成AI | テキスト説明を基に新しい画像を生成するAI | バーチャルヒューマンの外見デザイン |

| 音声生成AI | テキストを自然な音声に変換するAI | バーチャルヒューマンの自然な発話 |

| 動画生成AI | 動きのあるビジュアルコンテンツを生成するAI | バーチャルヒューマンの表情や動作のリアルタイム再現 |

バーチャルヒューマンを作成するために推奨される生成AIツールは、以下の通りです。

| ツール名 | 概要・特徴 | 主な用途 |

| RunwayML | 高品質な動画コンテンツを簡単に生成できるツール | リアルな映像制作 |

| Synthesia | 任意のテキストから多言語対応のプロフェッショナルな動画を作成できるAI | バーチャルヒューマンの作成、多言語対応の動画制作 |

これらの技術を組み合わせることで、視覚的および聴覚的にリアルなバーチャルヒューマンの作成が可能となります。

3.自然言語処理(NLP)の知識

バーチャルヒューマンが人間の言葉を理解するには、自然言語処理(NLP)の技術が重要です。

この技術は、バーチャルヒューマンが人間との自然な対話を可能にするために必要とされています。

言語を理解し、適切に応答する能力は、コミュニケーションを円滑に行うための基本的な要素となります。

例えば、ユーザーからの質問に対して正確に意味を読み取り、的確な情報を提供したり、状況に応じて感情的な対応をしたりすることが求められます。

この機能を通じて、カスタマーサポートや教育、さらにはエンターテインメント分野など、多くの分野で幅広く活用されることが期待されています。

このように、自然言語処理は、バーチャルヒューマンが人間とスムーズに会話を行うための基盤となる重要な技術となります。

4.機械学習とディープラーニング技術

バーチャルヒューマンに人間のような自律的な能力を持たせるためには、機械学習とディープラーニングの技術が重要です。

機械学習とディープラーニングは混同されることがよくありますが、これらは実際には異なる仕組みを持つ技術として扱われます。

機械学習とディープラーニングの具体的な違いは、以下の通りです。

| 名称 | 概要 |

| 機械学習 | データを用いて特定のパターンを学び、その知識を基に新たなデータに対して予測や判断を行います。 例えば、過去のデータを活用し、入力に応じた適切な出力を導き出す方法を学習する技術です。 |

| ディープラーニング | 機械学習の一分野であり、特に多層のニューラルネットワークを活用して複雑なパターンを解析します。 これは、人間の脳の構造に着想を得ており、多層的な学習によってデータの深い特徴を捉えることができます。 |

バーチャルヒューマンに機械学習とディープラーニングが不可欠な理由は、これらの技術が高度なタスクの実行や自然な対話を実現する能力を提供するためです。

特にディープラーニングは、自然言語処理や画像認識の分野で、バーチャルヒューマンが人間とスムーズに会話し、感情を理解して表現する能力を高めることに役立ちます。

さらに、機械学習は、システムが経験を通じて学び、改善し続けることを可能にします。

これらの技術により、バーチャルヒューマンはより人間らしい振る舞いを再現し、リアルタイムでのコミュニケーションや問題解決にも対応できるようになります。

5.高精度なリアルタイムレンタリング技術

バーチャルヒューマンは、一般的なCGに比べて大量のデータを扱う必要があります。

そのため、高い精度でリアルタイムに画像や動きを生成する技術が求められます。

この技術により、ユーザーが何かしらの操作を行った際に、遅延なく画面が更新されるため、滑らかな体験が可能になります。

バーチャルヒューマンがリアルタイムレンダリングを必要とするのは、リアルタイムでの自然なインタラクションを実現するためです。

たとえば、バーチャルヒューマンとの会話中にユーザーが質問した場合、バーチャルヒューマンはすぐに応答し、適切なリアクションを示す必要があります。

このとき、表情や口の動き、さらには手の動きなどを自然に再現するには、高品質でリアルタイムなレンダリングが不可欠です。

この技術を活用することで、バーチャルヒューマンは単なるプログラムであることを忘れさせるような、没入感のある体験をユーザーに提供できるメリットがあります。

バーチャルヒューマン制作に掛かる費用

バーチャルヒューマンを新たに作る際の費用は、目的や品質によって大きく異なります。

特に、外観や動作をどの程度リアルな人間に近づけるかによって、制作コストは大きく変動します。

| 制作会社 | 初期費用 | 利用料金 |

| モデリー | 直接お問い合わせ&無料見積もり | 直接お問い合わせ&無料見積もり |

リアリティを極限まで追求する場合、キャラクターデザイン、3Dモデリング、質感表現(テクスチャリング)、動きの制作(アニメーション)、さらには声の収録(ボイスサンプリング)など、すべてを含めると、費用は数百万円から数千万円に及ぶこともあります。

一方で、既存のツールやオンラインサービスを活用すれば、簡易的なバーチャルヒューマンを比較的低コストで作成できます。

さらに、高度な対話機能や複雑なタスクを処理する能力を持たせたい場合、専用のAIモデルの開発が必要となり、追加費用が発生します。

バーチャルヒューマンの制作では、クオリティと予算のバランスを考慮しながら制作することが重要で、より精密で高度なバーチャルヒューマンを追求すればするほど、全体の費用は高額になる傾向があります。

バーチャルヒューマン活用事例7選

バーチャルヒューマンは、多くの企業で採用され始めており、既にプロモーションやブランディング確立に貢献しています。

そこでここでは、バーチャルヒューマンの活用事例を紹介します。

・imma|インフルエンサーとしてSNSで活躍

・Candy|PRADAの香水プロモーションで活躍

・YU|コーディネートを提案する

・Saya|人間の少女そっくりの見た目をした17歳のバーチャルヒューマン

・Ana|韓国のゲーム会社が独自の技術で制作したバーチャルヒューマン

・バーチャルヒューマンによるコールセンター業務

・バーチャル歌手やダンサーなどのエンタメ業務

それではここから、バーチャルヒューマンの活用事例を1つずつ詳しく解説します。

imma|インフルエンサーとしてSNSで活躍

日本で初めてのバーチャルヒューマン専門会社であるAwwは、Instagramを主な活動の場としているバーチャルヒューマン「imma」を手掛けています。

immaは高度なCG技術やAIを駆使して、まるで実在するかのように精巧に作り上げられ、そのユニークな存在感が世界中で注目を集めています。

彼女のInstagramアカウントには、世界的な高級ブランドを身に付けている姿や、リアルなセレブリティとの共演写真が数多く投稿され、インフルエンサーとして活躍しています。

さらに、immaは「SK-Ⅱ」や中国のアイスクリームブランド「マグナム」、IKEAの都市型店舗「IKEA原宿」など、様々な企業の広告キャンペーンにも起用されています。

リルナズえっくす!

— imma (@imma__jp) June 21, 2024

めちゃ好き#coach pic.twitter.com/o9kLkjBe7Z

現在、immaのフォロワー数はInstagramで約40万人、TikTokで約50万人に達しており、今後もその活動範囲がさらに拡大していくことが期待されています。

Candy|PRADAの香水プロモーションで活躍

PRADAは、「Prada Candyフレグランス」のリニューアルに伴い、ReThink Realityキャンペーンを通じてブランド初のバーチャルモデル「Candy(キャンディ)」を発表しました。

このバーチャルモデルは、香水の名前に由来し、従来のセレブやインフルエンサーを活用したマーケティング手法とは異なり、特にテクノロジーに親しむZ世代をターゲットにしています。

現在、ロレアルがライセンスを持つこのブランドは、「キャンディ」を通じて、若年層とのデジタルコミュニケーションを強化し、バーチャルインフルエンサーの新たな可能性を模索しています。

キャンディは、ラグジュアリーブランドのデジタルストーリーテリングをサポートする社内のバーチャルモデルとしても活躍しており、そのリアルな見た目は、物理的なモデルとほぼ見分けがつかないほどです。

YU|コーディネートを提案するGUのバーチャルヒューマン

GUでは、さまざまな人に似合うアイテムやスタイリングを提案するために、バーチャルヒューマン「YU」を活用しています。

理想のモデル体型でなくても、それぞれの人に合った商品やファッションが存在することを伝えるため、GUが独自に設計したバーチャルヒューマンになります。

「YU」は、ランダムに選ばれた200名の女性の身体データを基に、個々の顧客に最適なスタイリングを提案する能力を持っています。

バーチャルヒューマンの技術を利用し、大量のデータをもとに、一人ひとりに最適なコーディネートを提供することで、現実の人間では達成できないレベルの高品質なサービスを実現していることから注目を集めています。

さらに、2020年3月9日(月)から放送が開始された『2020年春夏シーズン新TVCM』のWEB限定動画では、中条あやみ氏と水川あさみ氏に加え、「YU(ユウ)」が初めて共演するシーンが公開されました。

Saya|人間の少女そっくりの見た目をした17歳のバーチャルヒューマン

3DCG制作ユニットTELYUKAは、バーチャルヒューマン「Saya」を発表しました。

Sayaは、人間の少女のような外見を持ち、人間の言葉や行動を模倣してコミュニケーションを取れる存在を目指しています。

SayaはAI技術を使用し、さまざまな人々の表情を画像認識で取り込むことで、リアルな表情や仕草を再現可能です。

さらに、大量のテレビ番組のデータをAIにインプットさせることで、自然な会話や自律的な行動ができるように進化しています。

将来的には、このような技術を駆使したSayaが観光ガイドや広告モデルとして、実際の人間と同じように活躍することが期待されています。

Ana|韓国のゲーム会社が独自の技術で制作したバーチャルヒューマン

韓国のゲーム開発企業Kraftonは、自社の技術を駆使して制作したバーチャルヒューマン「Ana」を公開しました。

すでに彼女が出演しているミュージックビデオも発表され、話題となっています。

Anaは、Unreal Engineというゲームエンジンを基盤にして作られ、肌の細かな産毛までもリアルに再現されています。

さらに、高度なアニメーション技術により、瞳の動きや顔の細かいしわまで表現されており、先進的な音声合成技術を活用して、まるで本物の人間のような声を実現しています。

今後、Anaはエンターテインメントやeスポーツの領域でインフルエンサーとしての活躍が期待されています。

バーチャルヒューマンによるコールセンター業務

AIの対話技術が進化するに伴い、コールセンター業務においてバーチャルヒューマンの導入が増加しています。

従来のチャットボットやIVR(自動音声応答)システムと比較すると、バーチャルヒューマンはより自然な対話を実現でき、複雑な質問にも柔軟に対応可能です。

また、正確性と効率性においても優れており、リアルタイムで高品質なサポートを提供できます。

さらに、バーチャルヒューマンは24時間365日対応が可能で、顧客を待たせることなく迅速なサポートが行えます。

また、話し方や言語のカスタマイズも可能なため、より親しみやすい対応を通じて顧客満足度を向上させられます。

コスト面でも優れており、今後ますます多くの企業がバーチャルヒューマンを活用したコールセンターの導入を進めると予想されています。

バーチャル歌手やダンサーなどのエンタメ業務

バーチャルヒューマンは、現実の人間に似た外見と動作を持つため、エンタメ分野での活用が期待されています。

CG技術やモーションキャプチャーを使用することで、リアルな人間に近い動きや表情を表現でき、人間と同等のパフォーマンスが可能です。

実際に、バーチャルシンガーやダンサーなどが登場しており、音楽イベントやライブで活躍の場を広げています。

今後は、さらに技術が進化し、映画やドラマにおいてリアルな俳優に匹敵する存在感で登場する可能性があります。

また、デザインの幅が広いことも大きな魅力です。

バーチャルヒューマンは、リアルな存在感とクリエイティブな自由さを持ち、エンターテインメント業界に新たな文化をもたらす力を秘めています。

バーチャルヒューマン・フォトリアル人物アバターならモデリーへ!

・幅広い用途に対応

・豊富な制作実績

・多様な素材からモデリング可能

・経験豊富なプロのモデラーが制作

・納得の価格、安定の品質

・サポート、サービスが優れている

バーチャルヒューマン・フォトリアル人物アバター制作で最もおすすめしたいのが、3Dデータ作成サービス『モデリー』です。

モデリーは、国内の3Dデザイナーだけでなくウクライナなどの海外デザイナーとも提携し、最適な3Dデータを安価に提供しています。

また、チャットで気軽に相談でき、わからないことを解決しながら進められるため、知識のない人でも安心です。

ゲームを始め、VTuberやAR/VR他幅広い用途に対応し、最適な3Dデータを作成します。

モデリーは、以下のような方におすすめです。

・予算の都合上、低コストで依頼したい

・3Dの知識がないが、3Dデータを作ってほしい

・指示通りのデザインが完成するか心配

・短納期の依頼だけど品質を保ちたい

3DCG制作が初めての方からベテランまで、全層におすすめのサービスを提供しています。

まとめ

この記事では、バーチャルヒューマンの概要や活躍するバーチャルヒューマン、メリットや活用方法などを徹底解説しました。

また、バーチャルヒューマンの活用事例7選を紹介しました。

バーチャルヒューマンは、AIを活用し、人間の姿や動きをよりリアルに再現した仮想キャラクターです。

最近ではTikTokやYouTube、企業のプロモーション動画でもバーチャルヒューマンを見かけるようになり、人間との区別がつかないくらい技術が向上しています。

バーチャルヒューマンは、人件費がかからず、社内関係やストレスを感じることがないことから、世界的にバーチャルヒューマンが活用され始めています。

実際に、PRADAの香水プロモーションでCandyというバーチャルヒューマンが活用されたり、GUではコーディネートを提案してくれる『YU(ユウ)』というバーチャルヒューマンも誕生しています。

当社モデリーでも、バーチャルヒューマン・フォトリアル人物アバターの制作が可能なので、バーチャルヒューマンを作成したい方は是非ご相談ください。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。