近年、建築業界で注目を集めているのが『3Dプリンター住宅』です。

設計データをもとに特殊なセメントを積層して自動で壁や構造体を形成できるため、短期間で建築が可能な点が大きな特徴です。

人手不足や建築コストの上昇といった社会的課題の解決策として期待されており、自由度の高いデザインやコスト削減といったメリットが評価されています。

その一方で、法規制や設備工事の問題など、従来の住宅にはない課題も残されています。

この記事では、3Dプリンター住宅のメリット・デメリットや国内外の事例、価格、住み心地まで幅広く解説します。

・3Dプリンター住宅の概要

・3Dプリンター住宅のメリット

・3Dプリンター住宅のデメリット

・3Dプリンター住宅の間取りについて

・3Dプリンター住宅の価格について

・3Dプリンター住宅の住み心地について

3Dプリンター住宅とは?

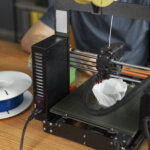

3Dプリンター住宅とは、3Dプリンター技術を用いて建築される新しい住宅の形態を指します。

ここでの「3Dプリンター」とは、設計されたデジタルデータに基づき、立体的な構造物を造形する装置のことです。

とくに建築に使われるタイプでは、特殊なセメント系材料をノズルから押し出しながら横方向に動かし、数センチごとの層を順々に積み重ねていく方式が採用されています。

これにより、壁や構造体などを短時間で自動的に形成できるのが特徴です。

3Dプリンター住宅の概要や普及しない理由などの詳細を知りたい方は、以下記事を合わせてご確認ください。

3Dプリンター住宅の主なメリット

近年注目を集めている3Dプリンター住宅には、次のようなメリットがあります。

メリット①:自由度の高いデザインが可能

メリット②:建築コストを抑えられる

メリット③:短期間での施工が可能

それではここから、1つずつ詳しく解説します。

メリット①:自由度の高いデザインが可能

3Dプリンター住宅は、コンクリートを層状に積み上げて形を作るため、曲線や複雑な造形にも柔軟に対応できます。

限られた敷地でも、曲線を活かすことで個性溢れるおしゃれな住宅が建築可能です。

従来工法では、曲線の多い設計は職人の高度な技術と多くの時間・費用が必要となり、現実的ではない場合がほとんどです。

しかし、3Dプリンターなら設計図通りに精密な施工ができるため、デザイン性と効率性を両立できます。

メリット②:建築コストを抑えられる

現場に3Dプリンターを直接搬入し、その場で壁や柱などの部材を製造できるため、資材運搬の回数や人員を大幅に削減できます。

結果として、一般的な住宅よりも建築費を低く抑えることが可能です。

さらに、主要材料にバイオセメントやコンクリートを使用するため、木材の使用量が少なく、木材価格の高騰による影響を受けにくい点もコスト面の強みです。

メリット③:短期間での施工が可能

3Dプリンターは機械制御で24時間稼働できるため、早ければ数時間から数日で住宅の主要構造が完成します。

人力作業のように休憩や作業効率の低下を考慮する必要がないため、全体の工期を大幅に短縮できます。

この特性は、災害時の仮設住宅や緊急性の高い住居建設において、将来的に大きな活用が期待されています。

3Dプリンター住宅の主なデメリット

3Dプリンターで建てる住宅には、以下のようなデメリットや注意点があります。

見た目や建築の自由度、法律上の対応など、従来の住宅と異なる課題も多く存在します。

デメリット①:広い敷地が必要になることがある

デメリット②:単調な外観になりやすい

デメリット③:鉄骨・鉄筋の組み込みが難しい

デメリット④:建築基準法の適合が困難

デメリット⑤:住宅設備工事は別途必要

それではここから、3Dプリンター住宅のデメリットを1つずつ詳しく解説します。

デメリット①:広い敷地が必要になることがある

現場で大型の3Dプリンターを使用して家を造る場合、設置や作業のために強固な足場と広いスペースが欠かせません。

出力を工場で行う方法もありますが、狭小地への建築を検討している場合は特に計画段階で確認が必要です。

デメリット②:単調な外観になりやすい

プリンターの仕様や造形方法によっては、壁面に積層痕が目立ち、外観がシンプルになり過ぎる場合があります。

外壁塗装や意匠的な工夫で改善することも可能ですが、従来の住宅デザインを好む人にとっては好みが分かれるポイントです。

デメリット③:鉄骨・鉄筋の組み込みが難しい

日本の建築基準法では、主要構造部(柱や梁など)に鉄骨や鉄筋の使用が前提とされるケースが多くあります。

しかし、3Dプリンターの造形工程ではそれらを内部に組み込むことが難しく、耐震性や耐久性の確保に制約が生じます。

基礎部分の補強にも同様の問題があり、災害時の安全性に不安が残ります。

デメリット④:建築基準法の適合が困難

日本は地震や台風など自然災害が多く、世界でも厳しい建築基準法を持っています。

3Dプリンター住宅はモルタルなどの材料を主に使用しますが、この材料は指定建築材料に含まれないため、国の定める別の認定検査を受ける必要があります。

大臣認定を得るには構造安全性や材料強度の評価が必須で、その過程に多くの時間とコストがかかります。

デメリット⑤:住宅設備工事は別途必要

3Dプリンターは住宅の構造部分は作れますが、電気・ガス・水道といったライフラインの工事には対応できません。

そのため、別の専門業者による施工が必要で、場合によっては建物本体よりも時間や費用がかかることもあります。

海外では再生可能エネルギーと組み合わせた事例も増えていますが、日本ではまだ普及段階にあります。

3Dプリンター住宅の間取り

ここでは、日本国内と海外で実際に建設された3Dプリンター住宅の間取り事例を紹介します。

事例①Serendix50(セレンディスク)|日本

事例②ルーン(Icon)|アメリカ

事例③フィボナッチ・ハウス(Twente Additive Manufacturing)|オランダ

それぞれの設計コンセプトや特徴を交えながら解説していきます。

事例①Serendix50(セレンディスク)|日本

セレンディスク社が慶應義塾大学と共同開発した一般向け3Dプリンター住宅で、2023年8月より6棟限定で販売されたモデルです。

間取りは50㎡の1LDKで、平屋の鉄骨住宅。キッチン・浴室・トイレなどの水回りも備わっています。

構造は鉄骨コンクリート造で、日本の建築基準法に適合。最新の耐震技術を取り入れ、高い強度を実現しています。

断熱性能はヨーロッパの厳しい基準もクリアしており、二人暮らしに十分な快適性があります。

事例②ルーン(Icon)|アメリカ

アメリカ・テキサス州のIcon社が開発した高級志向の3Dプリンター住宅で、100棟規模の住宅街計画の一部として建設されています。

間取りはベッドルーム3室、バスルーム2室、パティオとつながる広々としたリビングを完備。総面積は約187㎡で、ゆったりとした開放感が魅力です。

曲線的な壁面デザインは3Dプリント技術ならではのものとなっており、機能性と美しさを兼ね備えています。

事例③フィボナッチ・ハウス(Twente Additive Manufacturing)|オランダ

オランダのスタートアップが建築した、世界初のAirbnb登録3Dプリンターハウスです。フィボナッチ数列をモチーフにした螺旋状の外観が特徴的です。

間取りはロフト付きの寝室2室、簡易キッチン、バスルーム、コンパクトなリビングを備えています。

屋外には駐車スペースもあり、最大4名が宿泊可能。生活に必要な設備が揃い、短期滞在から長期利用まで対応できます。

3Dプリンター住宅の価格

日本で販売される3Dプリンター住宅の価格は、おおよそ500万円前後が目安です。

例として、日本初の2人用3Dプリント住宅「serendix50」は、販売予定価格が約550万円と発表されています。

一般的な新築住宅が3,000万〜4,000万円程度であることを考えると、かなり安価にマイホームを手に入れられることが分かります。

海外でも同様に、建物の規模や仕様によって異なりますが、通常の住宅価格の半額程度で提供されている事例があります。

価格が抑えられる大きな理由のひとつは、木材価格の変動に左右されない点です。

2021年3月頃から新型コロナウイルスの影響などにより木材不足が発生し、「ウッドショック」と呼ばれる価格高騰が続いています。

この結果、日本の新築住宅は年々値上がり傾向にあります。

一方で、3Dプリンター住宅は基本的に木材を使用せず、コンクリートなどの資材で施工するため、この影響を受けにくくなっています。

さらに、建築工程の多くを自動化できるため人件費も大幅に削減でき、結果として従来の住宅よりも安い価格で提供可能となっています。

プリンター住宅の住み心地は?住みやすい?

3Dプリンターで建築された住宅は、快適さという点で一般的な住宅とほとんど差がないとされています。

たとえば「serendix50」は、ヨーロッパ基準に近い高い断熱性能を備えており、夏の暑さや冬の寒さの中でも室内環境を快適に保てると考えられます。

また、アメリカ・テキサス州の「ルーン」では、ホームパーティーが開けるほど広々としたリビングを有し、高級ホテルに滞在しているかのような贅沢な空間を楽しめます。

さらに、同じ予算で比較した場合、従来型の住宅よりも広い間取りの3Dプリンター住宅を手に入れられる可能性もあります。

広さに余裕があれば収納スペースにも困らず、日常生活をより快適に送れることから、プリンター住宅の住み心地は悪くはないと言えます。

まとめ

3Dプリンター住宅は、短工期・低コスト・デザイン自由度といった利点を持つ革新的な住まいづくりの手法です。

特に、木材価格の高騰に左右されにくく、人件費削減にもつながる点は大きな魅力と言えます。

一方で、日本特有の厳しい建築基準法や鉄筋の組み込みの難しさ、住宅設備工事の追加負担といった課題も多く、普及には時間がかかると考えられます。

しかし、国外では実際に販売や建設が進んでおり、実用性が高まっているのも事実です。

3Dプリンター住宅は、コスト面や環境面での強みを生かしながら、今後どのように社会に浸透していくのかが注目されます。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。