こんにちは!

突然ですがみなさん縄文土器ってどんな形だったか思い出すことができますか?

歴史の教科書で見たきりの方も少なくないでしょう。

そんな縄文土器の3Dデータが無料で手に入るとしたら、データを使って何か作ってみようと思いませんか?

(http://www.kaen-kaido.com/manabu/about01.html)

オープンソースって?

実は・・・

保護や研究の観点から、重要な文化財の3Dデータを作って保管している自治体はとても多いのです!

ただ、通常これらのデータは一般向けに公開されていないため、なかなか利用できないし、利用したいという発想すら生まれないのが現状です。

そこで文化財の3Dデータを一般向けに無償で公開することで、誰でも自由に文化財の造形を活用することができる環境を生み出そうというプロジェクト「縄文オープンソースプロジェクト」が始まりました。

このようにデータを無償で公開し、誰でも自由に改良・再配布ができるようにしたソフトウェアをオープンソースといいます。

もともとは、ソフトウェアのソースコード(プログラミング言語で記述された文字列)を無償公開したのがオープンソースの起源です。

縄文オープンソースプロジェクトとは?

運営は縄文文化発信サポーターズ(http://jomon-supporters.jp/)が行っています。

世界的にも貴重な縄文文化を東京オリンピック・パラリンピックの期間中に世界に広く発信するため、2016年に設立されました。

國學院大學名誉教授の小林達雄会長をはじめとした6名の役員と、脳科学者の茂木健一郎氏など文化人約15人、75自治体から構成されています。

現在3Dデータが公開されているのは「火焔土器」1種類ですが、これから随時点数を増やしていくそうです。

岡本太郎も仰天の造形、火焔土器!

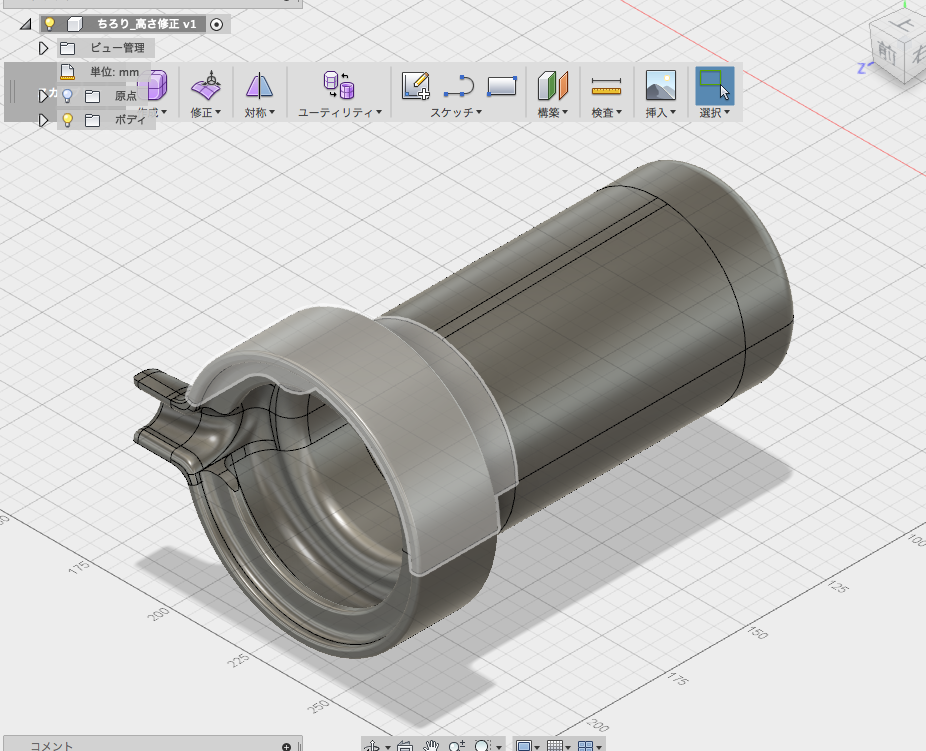

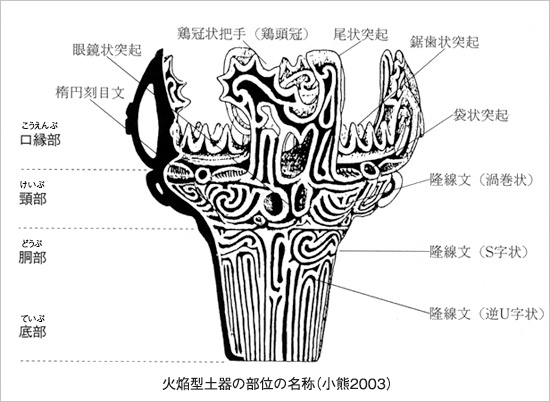

火焔土器は1936年に現長岡市の馬高遺跡で近藤篤三郎氏により発見されました。

その形がまるで燃え上がる炎だったことから名前が付けられたそうです。

「芸術は爆発だ」の言葉で有名な芸術家の岡本太郎でさえその迫力ある造形に驚き「なんだコレは!」と叫んでしまったようですよ!

(http://www.kaen-kaido.com/manabu/about01.html)

アーティストたちが3Dデータを使ってみた!

一つめはデザインエンジニアチームTakramによる作品。

炎とは真逆の素材である氷で造形することで、普段とは違う視点で見るきっかけになるのではと制作されました。

いろんな色のライトで照らしてみたくなってしまいます。

お次は土器に住んでみようというコンセプトで作られた、建築・デザイン活動体noiz architectsの作品。

なんだか中から生き物が出てきそうですね!

最後は3Dプリンターで出力した土器に向かって祈りをささげるヒューマノイドロボット。

日本的な文化・習慣・信仰を独自の視点で読み解きテクノロジーを使って作品作りをする市原えつこ氏によって制作されました。

何を祈っているのか、気になります!

作品写真(https://www.cinra.net/news/20190114-jomonopensource)

最後に・・・

文化遺産の3Dデータがオープンソース化されるというとても珍しい今回のニュース。

ぜひみなさんもデータを使って作品を作ってみてください!

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。