3DCGは、人間の視覚の特性を巧みに利用し、奥行きや立体感を表現する技術です。

3 Dimensional Computer Graphicsの略称で、3次元データを活用して画像や動画を作成する技術のことを指す『3DCG』ですが、現代のメタバースブームの影響により、3DCGはよりリアルな表現が求められるようになり、ますます注目を集めています。

そこでこの記事では、3DCGの概要や活用事例、作り方や3Dに見える仕組みを徹底解説します。

また、3DCG制作におすすめのソフト3選も紹介しているので、3DCG製作に携わる方は参考にしてください。

・3DCGの概要

・各業界における3DCGの活用事例

・3DCGの各工程ごとの作り方

・3DCGが立体に見える仕組み

・3DCG制作ソフト、サービスの選び方

・3DCG制作におすすめのソフト

3DCGとは?

3DCG(3 Dimensional Computer Graphics)とは、3次元のデジタルグラフィックスを指し、3次元データを活用して画像や動画を作成する技術です。

従来の2Dは縦と横の2方向のみで表現されますが、3DCGではこれに「奥行き」が加わり、立体的な画像を生成します。

3DCGでは、専用のモデリングソフトを使い、形状や材質、光源、カメラなどを設定します。

これにより、コンピューター上で縦、横、奥行き(x軸、y軸、z軸)を利用した仮想の3次元空間を構築できます。

この技術は、2次元のCGに比べてよりリアルな映像表現が可能なため、近年ではCGや特殊効果(VFXなど)の分野で急速に発展しています。

3DCGとCGの違い

CGは、「Computer Graphics」の略称でコンピュータを使って作成された画像や映像全般を指す広い概念を指します。

・2DCG(2D Computer Graphics):イラスト、ドット絵、UIデザイン、PhotoshopやIllustratorで作成したデジタルアートなど

・3DCG(3D Computer Graphics):3Dモデルや3Dアニメーション、ゲーム・映画の3Dエフェクトなど

つまり、CGは2D・3Dの両方を含む総称であり、3DCGはその中の3Dグラフィックスに特化したものになります。

3DCGの活用事例7選

ここでは、各業界における3DCGの活用事例を詳しく紹介します。

将来的に3DCGを活用したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。

1.ゲーム制作

2.アニメーション

3.AR/VR/MR

4.映画/映像制作

5.広告

6.建築/不動産

7.製造業界

それではここから、1つずつ解説します。

1.ゲーム制作

ゲーム業界では、最も多く3DCGが活用されています。

最近のゲームは、過去作品とは異なり、現実世界と見違えるほどのリアルな表現やキャラクターの動き、臨場感が飛躍的に進化しています。

ゲーム業界において、これらが進化した要因の一つとして、3DCGがゲーム制作に取り入れられたことが挙げられます。

現実の人間や風景に近いクオリティのゲームが登場し、それによりゲームをプレイする人々が増加しています。

2.アニメーション

3DCGはアニメ制作の現場でも広く活用されており、その技術は過去と比べて大幅に進化しています。

特に注目すべきは、背景や特殊効果に用いられる戦闘シーンなどが挙げられます。

近年では、3DCGを主体としたアニメーションも新たな表現手法としてアニメ制作に取り入れられています。

3.AR/VR/MR

3DCGは、最近ではVR、MR、ARの分野でも多く活用されています。

| VRとは? | VRは「Virtual Reality」の略で、日本語では「人工現実感」や「仮想現実」と訳されます。 これは「表面的には現実ではないが、本質的には現実」という意味を含んでおり、VR技術によって「実体験に限りなく近い体験が得られる」ことを示しています。 VRを通じて得られるリアルな体験は、まるで現実のように感じられるのです。 |

| MRとは? | MRは「Mixed Reality(ミックスド・リアリティ)」の略称で、現実空間の形状をMRゴーグルが認識(空間マッピング)し、仮想オブジェクトであるホログラムをディスプレイに投影して現実空間に表示する技術を指します。 |

| ARとは? | ARは「Augmented Reality(拡張現実)」の略称で、現実の世界を立体的に捉え、それに仮想的な情報を加えて拡張する技術を指します。 |

VRやMRを利用することで、ユーザーは商品やサービスを購入する前に、仮想空間で実際にサービスを体験することで、購入後のイメージが持ちやすくなります。

ARでは、3DCGを活用してバーチャルな商品を現実世界に表示する技術があり、これによりユーザーの評価を高めることが期待されています。

4.映画/映像制作

映画製作では、通常の映像で表現しにくいSFやファンタジーの映画において、3DCGが活用されています。

過去の映画と比べても、3DCGによる映像はまるでその場にいるかのような臨場感や奥行きを感じさせ、視聴者を映画の世界に引き込みます。

さらに、近年の合成技術や特殊効果の進歩においても、3DCGが重要な役割を果たしています。

5.広告

近年、3DCG映像が広告に使われるようになってきています。

最近では、2次元の広告では目立つのが難しくなっているため、視覚的なインパクトを持つ3DCG映像が、今後の広告業界に大きな影響を与えると考えられています。

3DCG広告が注目される理由として、2次元広告よりも強い視覚的インパクトを持っている点と、仮想空間を活用してバーチャル体験を提供できる点が挙げられます。

SNSでも話題になっている3D広告の概要や事例をもっと知りたい方は、以下記事を参照してください。

6.建築/不動産

建築業界では、3DCGは設計から建設に至るまでの多くのプロセスで利用されています。

建物の外観や内装を3DCGで事前に確認でき、建築前の段階で詳細なビジュアルを知れるような仕組みになっています。

また、耐震性や台風の風圧への耐久性などを3DCGでシミュレーションすることにより、災害への備えも事前に行えるなど多くのメリットがあります。

さらに、マンションの完成予想図や部屋の内装を確認するためのバーチャルルームなど、さまざまな場面で3DCGが活用されています。

バーチャルルームでは、実際に住む前に部屋に家具を配置したイメージを持つことができ、より具体的な生活感を体験できます。

7.製造業界

製造業でも、3DCGは広く利用されており、デジタルカタログ、製品デザイン、製造プロセスのシミュレーションなどに3DCGが活用されます。

3DCGは立体的でリアルに近い描写が可能なため、お客様に製品や製造工程をより具体的にイメージさせられる特徴があります。

3DCGの作り方

ここでは、3DCGの作り方を各工程ごとに詳しく解説します。

1.コンセプトと企画立案

2.モデリング

3.テクスチャマッピング設定

4.ライティング

5.アニメーション制作

6.レンダリング

それではここから、1つずつ紹介します。

1.コンセプトと企画立案

3DCGを始めに作る際は、『3DCGで何を表現したいのか』その目的やテーマを明確にすることが重要です。

まず、ターゲット層や利用シーンを考慮し、コンセプトを具体化します。

その後、必要なリソースである予算、人員、スケジュールを見積もります。

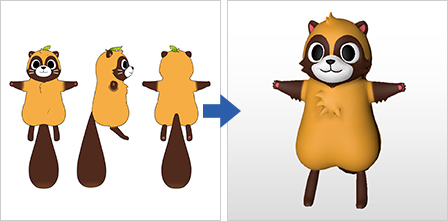

また、三面図を用意し、3D化したい対象を正面、側面、上面の三方向から平面的な簡易イラストで描きます。

初めて3DCGを始める方や不安に思っている方がいましたら、『モデリーご相談・お問い合わせページ』までご連絡いただければと思います。

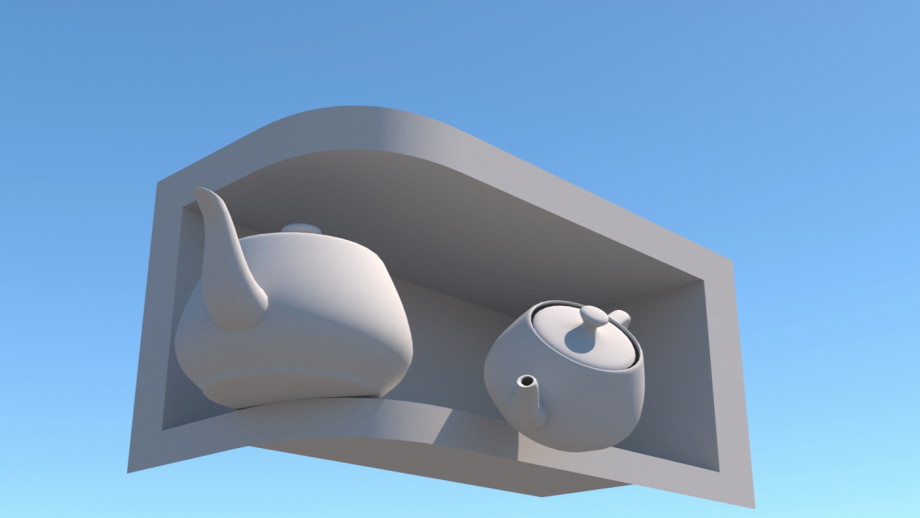

2.モデリング

対象物の三面図を準備した後、モデリング作業に進みます。

モデリングには、『ポリゴンモデリング』と『スカルプティング』の2種類があります。

ポリゴンモデリングは、点から線を作り、その線を組み合わせて平面を形成し、最終的に立体物を作成する手法です。

一方、スカルプティングは、粘土をこねるように形を変えながら立体物を作り上げる方法です。

3.テクスチャマッピング設定

次に、モデリングした対象物にテクスチャやマテリアルを設定します。

対象物に色や質感を加え、リアルな3D表現を実現します。

テクスチャは、写真やイラストを素材として使用したり、ペイントソフトでオリジナルのものを作成できます。

4.ライティング

次に、光源を設定し、シーン全体の明るさや雰囲気を調整します。

光の強さ、方向、色温度などを細かく調整することで、リアルな表現が可能になります。

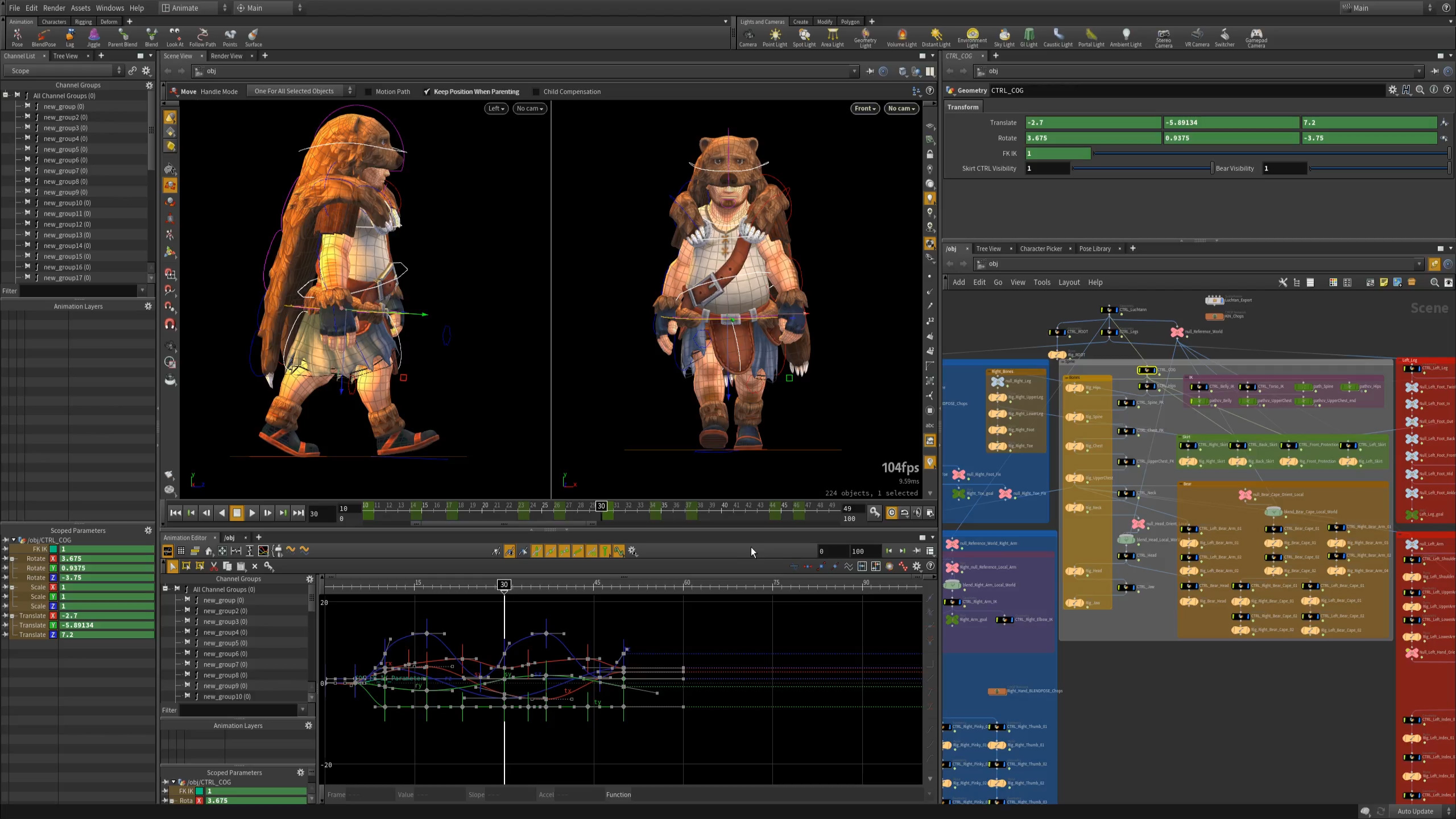

5.アニメーション制作

次に、リギングとアニメーションの設定に移ります。

リギングはキャラクターに骨格を組み込み、動作可能な構造を作ることです。

アニメーションは、そのキャラクターに実際の動きを付ける作業です。

6.レンダリング

3DCG制作の最後のステップは、レンダリングです。

キャラクターに動きを付けるためには、1コマずつ作業する必要があるため、時間がかかります。

また、これに加えてキャラクターを配置する空間を作成するコンポジット作業やカメラワークの調整を行うことで、3DCGが完成します。

3DCGが立体に見える仕組みは?

3DCGが立体に見える仕組みは、主に人間が持つ視覚の特性を利用しています。

人が物体を見た時に、立体的に見えるのは、左右の目が異なる映像を捉えているためです。

例えば、顔の前10cmほど離れた位置に物体を置いたとき、両目で見た場合と、左右の目をそれぞれ閉じて見た場合では、見え方がわずかに異なると思います。

この見え方の違いは『視差』と呼ばれ、左右の目の位置が異なるために生じる現象です。

視差によるズレを脳が合成することで、立体的な映像として認識されるのが3Dの仕組みとなります。

3DCG制作ソフト・サービス3つの選び方

ここでは、3DCG制作ソフト・サービスの選び方を紹介します。

1.使用目的で選ぶ

2.機能で選ぶ

3.認知度が高いソフトを選ぶ

それでは1つずつ詳しく解説します。

1.使用目的で選ぶ

3DCG制作ソフトは、目的に応じた選択が重要です。

基礎を幅広く学ぶなら、モデリングからアニメーションまで一通りの機能が揃う『Blender』や『Maya』といった統合型ソフトが適しています。

一方、建築や医療など特定分野のスキルを深めるには、特化型ソフトが便利です。

例えば、建築分野でよく使われる「SketchUp」や「3D CAD」は、正確な設計と製図に役立ちます。

2.機能で選ぶ

3DCG制作ソフトを選択する際は、各ソフトの機能を事前に確認することが重要です。

ソフトによってはアニメーションに特化しているものや、モデリング機能が優れているものなど、それぞれの得意分野が異なります。

キャラクターの造形には、モデリングやスカルプト機能を備えた3DCG制作ソフトが適しています。

モデリング機能では、立方体や球体などの基本形状を自由に作成でき、一方のスカルプト機能では筆圧や筆先の太さを調整しながら直感的に細かい造形が可能です。

リアルな表情や複雑な形状を表現したい場合には、スカルプト機能が特に有効です。

さらにキャラクターに動きを持たせたい場合には、アニメーション機能を搭載した3DCGソフトが便利で、キャラクターの動作だけでなく、表情や視線の微細な変化も再現できます。

ただし、アニメーション作成にはある程度のスキルも求められ、ソフトによる自動化があっても自身で設定する必要があります。

また、リアルな質感のある作品を作成したい場合には、テクスチャ・ペインティング機能が重要です。

この機能を使うことで、キャラクターの衣服や髪の毛の質感、さらに木材や金属といった素材感を細部まで再現でき、こだわるほどにリアリティのある作品が完成します。

作品の見栄えに大きく影響するため、制作する作品に適したソフトを選ぶことが推奨されます。

最後に、作品を本格的に仕上げるためには、レンダリング機能が充実しているソフトが必要です。

レンダリングは作成したモデルを映像化するプロセスであり、レイトレーシングやグローバルイルミネーションといった高度な技術により、リアルで美しい映像が可能となります。

ただし、レンダリング機能には細かな設定や技術が必要な場合もあるため、使用時には注意が必要です。

3.認知度が高いソフトを選ぶ

3DCG制作で仕事をするには、業界で主流となっているソフトウェアを選ぶことが大切です。

これらのソフトに慣れることで、実務で必要とされるスキルを効率よく習得できます。

ソフトを選ぶ際は、機能面に加え、ファイル形式や相互互換性も意識する必要があります。

例えば、映像制作や広告分野では「Maya」や「3ds Max」、「Cinema 4D」などが多用されています。

各業界で使用されるソフトウェアは異なるため、どのソフトが求められているのかを調査することが重要です。

また、ソフトの選び方にとどまらず、学習の方向性についても理解しておくことが必要です。

3DCG制作におすすめのソフト・サービス3選

ここでは、3DCG制作におすすめのソフト3選を紹介します。

1.Modely(モデリー)

2.Blender

3.Maya

それではここから、3DCG制作におすすめのソフトを3つ詳しく解説します。

1.Modely(モデリー)

・幅広い用途に対応

・豊富な制作実績

・多様な素材からモデリング可能

・経験豊富なプロのモデラーが制作

・納得の価格、安定の品質

・サポート、サービスが優れている

3DCG制作で最もおすすめしたいのが、3Dデータ作成サービス『モデリー』です。

モデリーは、国内の3Dデザイナーだけでなくウクライナなどの海外デザイナーとも提携し、最適な3Dデータを安価に提供しています。

また、チャットで気軽に相談でき、わからないことを解決しながら進められるため、知識のない人でも安心です。

ゲームを始め、VTuberやAR/VR他幅広い用途に対応し、最適な3Dデータを作成します。

モデリーは、以下のような方におすすめです。

・予算の都合上、低コストで依頼したい

・3Dの知識がないが、3Dデータを作ってほしい

・指示通りのデザインが完成するか心配

・短納期の依頼だけど品質を保ちたい

3DCG制作が初めての方からベテランまで、全層におすすめのサービスを提供しています。

2.Blender

Blenderは、プロフェッショナルも多く使用している優れた無料の3DCG作成ソフトです。

本ソフトは、CGの基礎であるモデリング、アニメーション、レンダリングを全てサポートしているため、これ一つで3DCG作品を作成することができます。

定期的にアップデートが行われており、新しい機能が時代のニーズに応じて追加されます。

ただし、機能が多いため、初心者にとっては操作が難しく感じられる可能性があります。

また、多機能であるがゆえに、プロが利用する有償のソフトよりも扱いが難しくなっています。

さらにBlenderは、これだけ多くの機能を搭載しているため、高いスペックのパソコンが必要になるため、本気で3DCG作成に取り組みたい方におすすめのソフトとなっています。

3.Maya

Mayaは、オートデスク社が提供する高機能な3DCGソフトウェアです。

本ソフトウェアは、強力な統合ツールセットを備えており、アニメーション、環境設定、モーショングラフィックス、キャラクター制作などに幅広く利用されています。

2021年5月にリリースした最新バージョンである「Maya 2022」では、Maya USDプラグインの導入や、アニメーションツール、リギングツール、モデリングツールの大幅なアップデートが行われ、作業効率が大幅に向上しました。

また、『AutodeskによるCG、映像の情報発信サイト「AREA JAPAN」の公式YouTube チャンネル』では、Mayaの基本操作やインタフェースの概要など詳しく解説しているので確認してください。

4.3ds Max

・高度なポリゴンモデリング機能

・建築ビジュアライゼーションに最適

・物理ベースレンダリング(Arnold統合)

・CADデータやRevitとの優れた互換性

・豊富なプラグインとカスタマイズオプション

Autodesk 3ds Maxは、Autodesk(オートデスク)が提供するプロフェッショナル向けの3Dモデリング、アニメーション、レンダリング、およびビジュアルエフェクトソフトウェアです。

| 項目 | 内容 |

| ツール名 | Autodesk 3ds Max |

| 開発元/会社 | Autodesk |

| 対応OS | Windows |

| 価格体系 | 月額サブスクリプション制 |

| 用途 |

・モデリング ・アニメーション ・レンダリング ・建築ビジュアライゼーション |

| 対応ファイル形式 |

・FBX ・OBJ ・STL ・USD ・Alembic ・その他多数 |

| レンダリングエンジン |

・Arnold ・V-Ray ・Corona Renderer |

| プラグイン/拡張性 |

・MELスクリプト対応 ・Python対応 ・豊富なプラグイン |

| UIの使いやすさ | 中級者向け(直感的なUI) |

| コミュニティとサポート |

・公式サポートあり ・大規模なコミュニティ ・豊富なオンライン教材 |

| 動作環境 |

・CPU: 64ビット ・GPU: OpenGL 4.5以上 ・メモリ: 16GB以上推奨 |

| 特徴的な機能 |

・強力なモデリングツール ・建築向けビジュアライゼーション機能 ・レンダリング機能の充実 |

| 学習リソース |

・Autodesk公式教材 ・YouTube ・オンラインコース ・書籍 |

| ライセンス形態 | 商用ライセンス(サブスクリプション) |

| 使用実績 |

・建築ビジュアライゼーション ・映画制作 ・ゲーム開発 |

| その他 |

・日本語対応 ・公式ドキュメント ・ローカライズあり |

主に建築、製品デザイン、ゲーム開発、映像制作などの分野で広く利用されています。

このソフトウェアは、高度なポリゴンモデリング、スカルプティング、テクスチャリング、リギング、キャラクターアニメーション、物理シミュレーション、リアルタイムレンダリングといった豊富な機能を備えています。

さらに、ユーザーが独自のツールやワークフローをカスタマイズできるスクリプト機能(MaxScriptやPython)や、多くのプラグインを追加できる拡張性の高さも特徴です。

特に、ゲーム開発や建築ビジュアライゼーションにおいて、リアルでインタラクティブなビジュアルを効率的に作成するための強力なツールとして知られています。

5.Houdini

・プロシージャルワークフローで柔軟かつ効率的な制作が可能

・高度なVFX機能(煙、火、水、破壊などのシミュレーション)

・ノードベースのインターフェースで複雑なプロジェクトも視覚的に管理

・Unreal EngineやUnityとの優れた連携でゲーム開発に最適

・強力なリグやアニメーションツールを搭載

Houdiniは、SideFX社が開発した3DCG制作ソフトウェアで、特にプロシージャルモデリングやVFX(視覚効果)制作において高い評価を得ています。

| 項目 | 内容 |

| ツール名 | Houdini |

| 開発元/会社 | SideFX |

| 対応OS |

・Windows ・macOS ・Linux |

| 価格体系 |

・商用版(サブスクリプション) ・Indie版(低価格版) ・無料版(非商用) |

| 用途 |

・プロシージャルモデリング ・VFX制作 ・シミュレーション ・アニメーション |

| 対応ファイル形式 |

・FBX ・OBJ ・Alembic ・USD ・その他多数 |

| レンダリングエンジン |

・Mantra ・Karma ・Redshift(オプション) |

| プラグイン/拡張性 |

・Python対応 ・カスタムツール作成 ・HDK(Houdini Development Kit) |

| UIの使いやすさ | 中〜上級者向け |

| コミュニティとサポート |

・公式サポートあり ・活発なユーザーコミュニティ ・豊富なチュートリアル |

| 動作環境 |

・CPU: 64ビット ・GPU: OpenGL 4.0対応 ・メモリ: 16GB以上推奨 |

| 特徴的な機能 |

・プロシージャルワークフロー ・高度なシミュレーション ・ノードベースの操作 |

| 学習リソース |

・SideFX公式教材 ・YouTube ・オンラインコース ・書籍 |

| ライセンス形態 |

・商用ライセンス ・Indieライセンス ・無料非商用ライセンス |

| 使用実績 |

・映画制作 ・ゲーム開発 ・CM制作 |

| その他 |

・日本語対応 ・公式ドキュメント ・強力なVFXツール |

ノードベースのアプローチを採用しており、複雑なエフェクトやアニメーションを効率的に作成できます。

映画、テレビ、ゲームなどの業界で広く使用され、煙、火、水、爆発などのシミュレーションや、キャラクターリグや群衆シミュレーションなど、多岐にわたる用途に対応しています。

また、PythonやVEXといったスクリプト言語を用いることで、さらなるカスタマイズや自動化が可能です。

その柔軟性と高い拡張性により、プロフェッショナル向けのツールとして知られています。

まとめ

この記事では、3DCGの概要や活用事例、作り方、仕組みなどを徹底解説しました。

また、3DCG制作におすすめのソフト・サービス5選も詳しく紹介しています。

・3DCGは、3次元データを活用して画像や動画を作成する技術

・3DCGはゲーム制作や映画、広告など様々な業界で活用事例がある

・3DCGの制作は、6ステップで完結する

・3DCGが立体に見える仕組みは、左右の目の位置が異なるために生じる『視差』という現象が影響している

・3DCG制作なら、『Modely(モデリー)』がおすすめ!

3DCGはアニメや映画だけでなく、建築や広告など多くの業界に対しても大きな影響を及ぼしています。

自社の事業に3DCGを活用することで、既存の顧客だけでなく新しい顧客の獲得も期待できます。

3DCGの将来性は非常に高く、活用できる業界や事例が増加し続けることが予測されています。

まだ3DCGを取り入れていない場合は、早めに導入し、他社と差別化を図ることを強くおすすめします。

3Dプリントが3日で届くサービス『3Dayプリンター』も展開しています。3Dモデリングから3Dプリント・塗装など後加工までサポートします。